全教員が意欲的に参画できる「校内研究」の実践アイデア

校内研究は、教師力の研鑽に欠かせない活動です。しかし、教員の多忙さの中で負担感を感じ、授業者以外が意欲的にかかわれていないという状況が生まれがちではないでしょうか。本来あるべき校内研究のメリットを引き出すために、校内研究の取り組み方を再構築した実践を紹介します。

執筆/大阪府公立小学校教諭・山中佑介

目次

学び続けるための校内研究

唐突ですが、読者の皆さんの学校では、先生たち同士が学習指導について学び合う機会はどのくらいありますか。あるいは、コロナ禍によって、その機会は増えたでしょうか、それとも減ったでしょうか。

私は地域の先生方が互いに学び合う学習会を主宰しているのですが、そこで多くの先生から

- コロナ禍でやるべきことが増えて、なかなか肝心の授業のことが考えられていません。

- 校内の研究授業、地域の教科研究会の機会が大きく減って、自分自身も教材研究が不十分なまま授業を進めてしまっています。

- 新任の先生や初任期の先生に伝えるべきことを伝えられていないという感じがあり、悩んでいます。

などの相談を受けました。本稿を読んでいる方はきっと、このような事態の中でも学びを深めようとする方でしょうから、相談してくれた先生方と同じように、どのように学びを進めていけばよいかということについて考え、悩んでいることがあるのではないでしょうか。

私自身は、これまで自分が研究主任として得た経験や、指導主事として市内の研究主任の先生方への研修に携わっていた経験から、今後、学校を前進させていくという視点において、「校内研究」には大きな可能性があると考えています。私がすぐに思いつくものだけでも、

- 教員間のチームワークが高まる。

- 児童生徒の実態についての情報交流が進む。

- 教員(特に若年教員)の授業力が向上する。

- 教員個々の悩みを相談し合える。

- 教室掲示や教材づくりなど、指導のアイデアが増える。

- 次の年になってクラス替え、担任交代があったときにも学びの積み上げがしやすい。

- 研究会などを実施することで、外部評価が得られる。

- 研究紀要を作成することで、翌年新たに異動で赴任した先生を含む、教員同士の情報共有ができる。

などがあり、これらは、地域や校種を越え、広く共感を得られるものばかりでしょう。

しかしながら、これをうまく進めるには様々な“組織経営的な要素”も必要で、それらを意識しなければ、校内研究はたちまちアンバランスなものになり、それに起因する歪が生じてしまうといった性質もあると思います。

特に学校現場で陥りやすいこととして、

- 研究主任や授業者など、一部の教員にだけ負担感のあるものになる。

- 「研究授業のときだけ」という風に、一時的なものになって実践が日々の実践に継続しない。

- 必要感がないまま授業や業務が与えられ、やらされ感のあるものになる。

- 指導法などについて、理解を誤ったまま校内で共有されてしまう。

- スケジュール調整がうまくいかずに、一定期間に大変な労力を要するものになる。

などが挙げられるでしょう。

このようなことが起きてしまうと、校内研究によって得られる成果よりも、負担感や苦労ばかりが目立ってしまいます。「こんなことをやって本当に意味があるのかな?」というような気持ちでは、なかなか授業研究に向き合うこともできませんね。

ちょうどこのような問題意識を抱えていた時に、私は、教職大学院で学ぶ機会をいただき、所属校をフィールドワークの場とした実践研究をすることになりました。

そこで、同僚とともに、校内研究における教員一人ひとりの「自我関与」「当事者意識」に着目して、よりよい校内研究の進め方について取り組みを進めました。その経験から得たたくさんの学びについて、成果や課題を中心に述べたいと思います。

校内研究をどう捉えるか

はじめに、「校内研究」とは具体的に何を指すのか、整理が必要です。

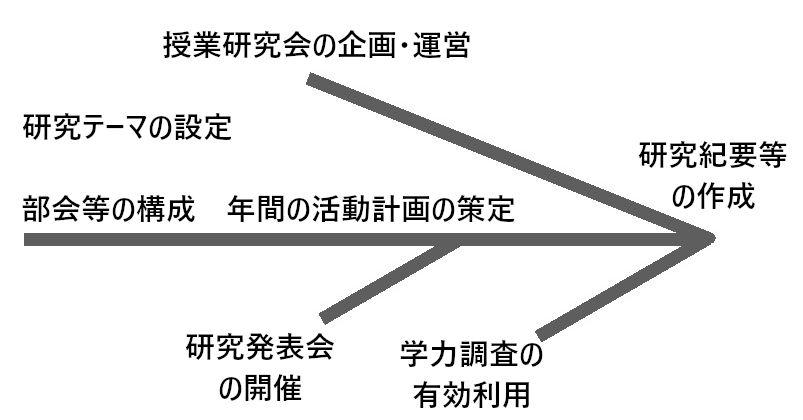

ここでは、「校内研究」という用語の定義を、木原(2006)※ に基づき、「学校が抱える課題の解決に向かって、教職員が共同的・組織的に、授業等の教育実践を計画・実施・評価する営み」とします。「校内研究」と聞くと、「各学校でおこなう研究授業」のことを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。狭義にはそのような使い方をすることもありますが、本来、校内研究とは上記のように広く、学校経営的な視点に立って、考えていくことが大切なものなのです。このような共通認識を教員同士で持ちながら、会議や研究授業に繰り返し臨むことで、「自分が校内研究をすすめる一員なんだ」という当事者意識を前提にした研究が進められるでしょう。その際には、授業研究を具体的な方策の主軸として置きながら、図のような視点を参考に、年間を通した計画を組織的に進めていく方法を考えていくとよいかと思います。

※ 参考資料▶木原俊行・著『教師が磨き合う「学校研究」―授業力量の向上をめざして』(ぎょうせい)

まずは教職員との「対話」から〜行動指標ルーブリックの作成〜

ここで述べる実践は前任校である大阪府寝屋川市立石津小学校で行ったものです。

前任校は、教職員の同僚性が高く、研究の風土のある学校でした。その中で、教職員は、①研究主任や授業者など、一部の教員に負担感がある、②研究授業で得た学びが日常の授業に生かされにくい、といった課題を感じていました。

そこで、まず多くの同僚が、意図的に対話をし、「問題はどこにあるのか」、改善の糸口は何か」を探そうとしました。すると、その中で「表に出されていない”本音”」が存在し、それが校内研究に影響することが分かってきました。中には、校内研究でやろうとしていることに対する理解の不十分さや「自分が何をしたらいいのか分からない」というような困り感のようなものもありました。

学校の教職員間で「分からない」ということを言葉にすることは、意外と難しく、それらが気づかれないまま置き去りにされているということも多いのではないかと思います。私たちは、これらの思いを共有しながら、校内研究推進部で意見を出し合い、次のルーブリックを作成し、行動の手立てとしました。このルーブリックを私1人が作成するのではなく、互いにできるだけ本音で話し合いながら作り上げるプロセスが、それぞれの参画意識を高めるのに大切だったのではないかと考えています。

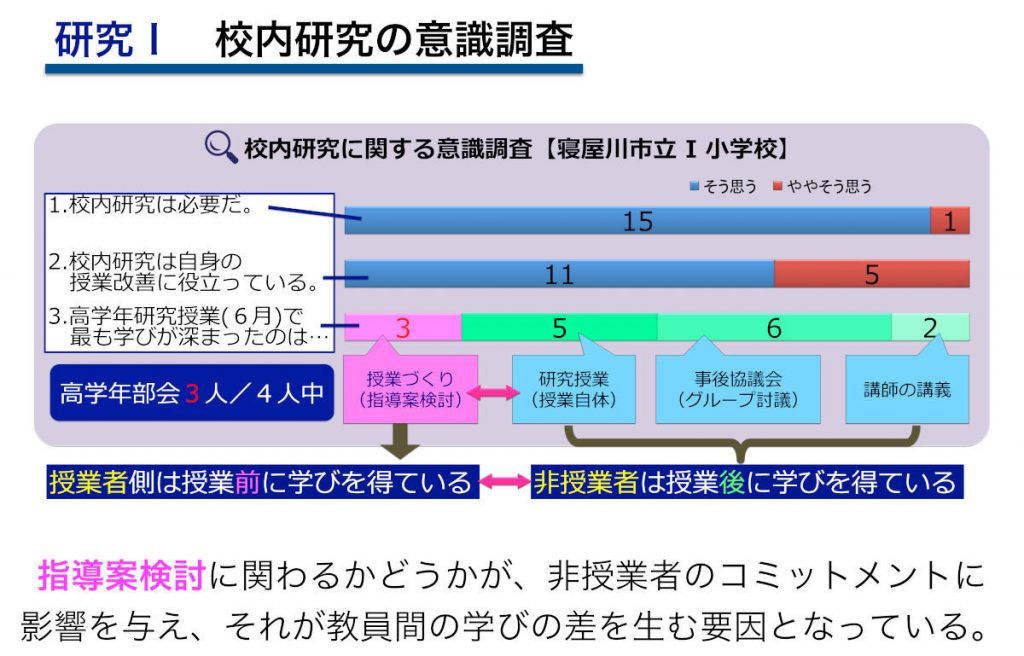

授業者と非授業者の間にある学びの格差

また、研究主任が意図的な「対話」によって直接的に働きかけるだけでなく、システムとして、いかにしてすべての教員の本音を引き出す場作りをしていくのか、それを校内研究のエッセンスとして取り入れていくのか、ということについても考える必要がありました。

それまでの授業研究は、各学年部会で指導案検討、授業準備をするので(ほとんどの小学校がそうだと思います)、あまりそのプロセスが他の教職員に共有されることがなく、どちらかといえば、出来上がった指導案が授業直前に職員室の机上に置かれ、読み込む間もなく授業参観し、事後協議会……ということも多くありました。授業者の先生は当日までに入念な教材研究と指導案検討を行い、時間と労力をかけて準備をしますが、周りの先生がそれにどのように関わっていけばいいのかが、研究組織の中でとても曖昧になっていたのです。

上図にあるように、最も深く授業研究に関わる「授業者」は、「指導案検討」の段階に試行錯誤しながら研究を深める経験の中から学びを得ているということは往々にしてあり、私は「このプロセスがそれ以外の多くの教員に共有されないのはもったいない!」と考えました。

「授業デザインに関して、どのような点に悩み、迷ったのか」「なぜこのような学習展開にしたのか」といった授業者の意図が分からないので、授業をどのような視点で参観すればいいのかが分かりにくい。そうなると、どこかみんな「他人事」という雰囲気で、事後協議会で得られるのは、その授業で表面的に見られたことに関する意見ばかりになり、感想や授業者へのねぎらいに終始する討議会になってしまう…。という状況が生まれているのではないかと考えたのです。

そこで、研究授業前に「どんな授業か」という、授業に関する情報に触れているか否かで、授業者以外の先生たちの参観の意識が変わるのではないか、という仮説も立てました(ここで上記のルーブリックを提示して活用しました)。

管理職や大学院の指導教官、先輩教員からのご指導をいただき、同僚と共に試行錯誤する中で、時短をしながら情報共有を深めるための手法「モギソー」を開発しました。