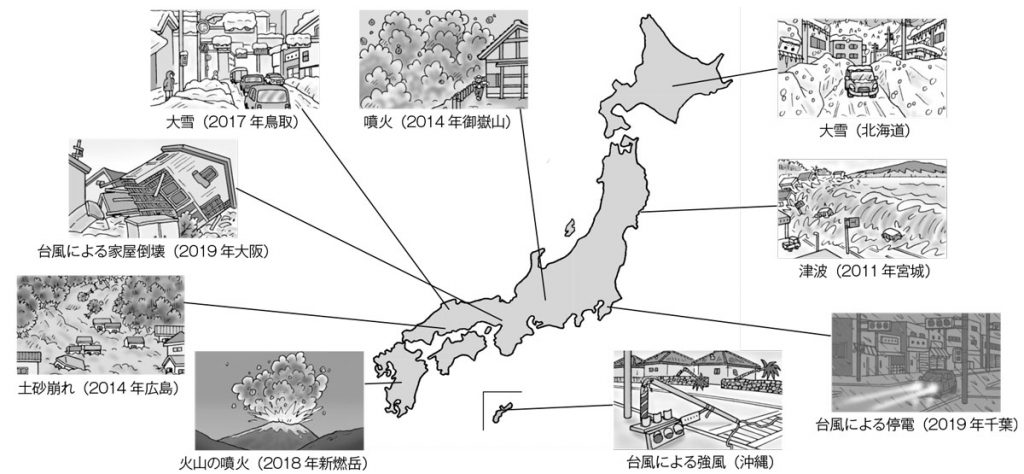

小5社会「国土の自然災害」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・小野優

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登

目次

目標

災害の種類や発生の位置や時期、防災対策などに着目して、地図帳や各種資料で調べ、自然災害と国土の自然条件とを関連付けて考え、自然災害は国土の自然条件と関連して発生していることや、国民生活を守るために国や県などが様々な対策や事業を進めていることを理解できるようにする。

学習の流れ(7時間扱い)

問題をつくる(1時間)

○ 日本で起きている自然災害を、地図や写真資料を見ながら話し合い、学習問題を考える。

学習問題

国や都道府県は、自然災害から国土や国民生活を守るために、どのような取り組みをしているのだろうか。

追究する(4時間)

○ 地震災害、津波災害への取り組みを調べる。

○ 風水害、火山災害、雪害への取り組みを調べる。

まとめる(2時間)

○ 自然災害と国土の自然条件との関わりや、防災の取り組みについてまとめる。

導入の工夫

これまで発生した主な地震災害、津波災害、風水害、火山災害、雪害を地図上で示すことで、自然条件との関わりに気付けるようにしましょう。

日本の自然災害は、どのような場所で起きているのでしょうか?

山の多い地域では、土砂崩れや噴火の被害があるね。

寒い地域では、雪の被害が大きくなるんだね。

海が近いと津波の被害も大きいね。台風は広い範囲に被害を与えているね。

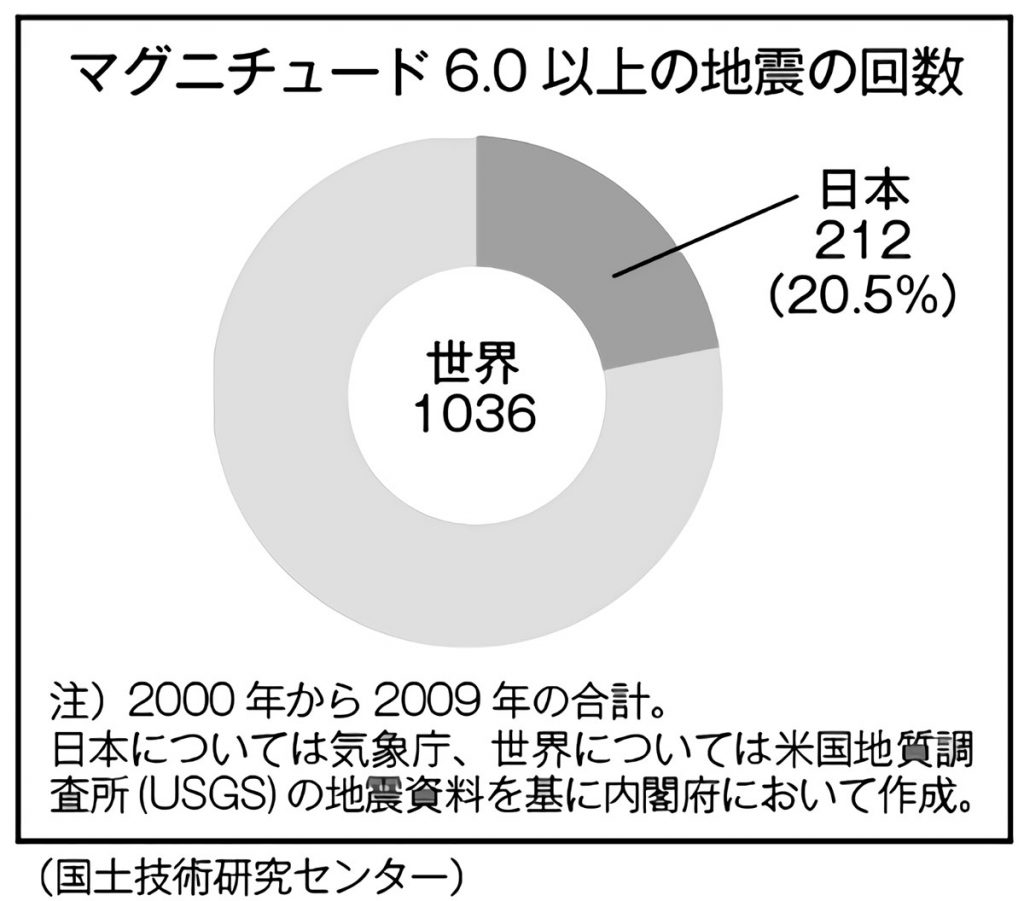

地震によって起こる自然災害もあるんじゃないかな? 地震はどれくらい起きているのか?

世界で起きた大きな地震のうち、5回に1回は日本で起きているね。日本は地震が多い国なんだね。

地域や学校が地震に備えていることは知っているけど、国や都道府県はどんなことをしているのかな?

問題をつくる(1・2/7時間)

日本で起きている自然災害について地図や写真資料等を見ながら話し合い、学習問題を考えましょう。

学習問題

国や都道府県は、自然災害から国土や国民生活を守るために、どのような取り組みをしているのだろうか。

まとめる(6・7/7時間)

国や都道府県がそれぞれの自然災害についてどのような対策をしていて、どのような共通点や違いがあるのかをまとめます。

話合い活動の工夫

イラスト/横井智美、栗原清

『教育技術 小五小六』2020年1月号より