読み書き障害の子への理解とその子たちへの「巻き返し策」

読み書き障害があるのに、高学年まで支援を受けることができなかった子は、自己肯定感が著しく落ちています。読み書き障害の子への理解を深めるとともに、その子たちへの「巻き返し策」について、NPO法人えじそんくらぶ代表・高山恵子さんと島根県公立小学校特別支援学級教諭・井上賞子さんにお話を伺いました。

目次

読み書き障害の子は音韻処理が苦手

教室の中で気になるのは、暴れる子、騒ぐ子、固まる子……。読み書き障害を持っている子(以下、読み書き障害の子)は、授業の妨げにならないことが多いだけに、担任は彼らの辛さを見過ごしがちです。けれども、彼らは「みんなが簡単にできることが、自分はできない」と、ひとりで困っています。

井上先生は言います。

「たとえば、漢字を美しく書けるけれども、読むことはできない子がいます。その子は、絵を模写するように字を書くことはできても、文字と『音』とつなくごとが苦手です。

また、『き』と『つ』と『ね』という字は書けるし、『きつね』と言葉に出して言えるけれども、『きつね』と書けない子もいます。こういった子供たちは、音韻処理に課題があるのかもしれません」

教師の側が子供の困り感に気がつくことから

「1年生の教科書では、き・つ・ねと、3回手を叩くといったことをします。これは、音韻を意識するためです。きつねと書けない子は、『き・つ・ね』と言葉を音の塊として割るのが苦手です。読み書きという行為は、音の分解と合成の操作を常に繰り返しています。

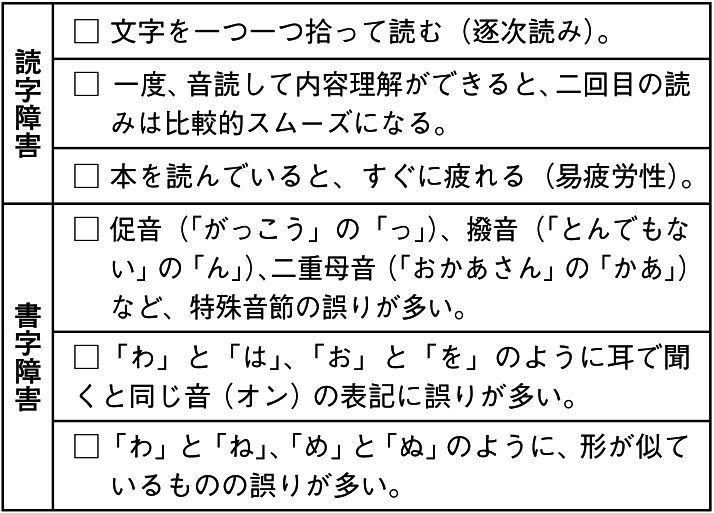

音韻処理に課題がない人にとっては、それがあまりにも自然にできるので、『なんで、できないの』と読み書き障害の子の辛さを想像することが難しいのです。まずは、読み書きに課題がある子の特徴を知り、『もしかしたら、この子は読み書きで困っているのかもしれない』と、教師の側で、気が付いてあげる必要があります」(井上先生)

クリックすると別ウィンドウで開きます