小4理科「月や星の見え方」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・亀山愛友

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、埼玉県公立小学校校長・引間和彦

目次

単元のねらい

月や星の位置の変化や時間の経過に着目して、それらを関係付けて、月や星の特徴を調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ(二次 総時数5時間)

一次 月の見え方(3時間)

① 昼間の月を観察し、問題を見いだす。

② 月の見える位置の変わり方を調べる。

③ 月の見え方についてまとめる。

二次 星の見え方(2時間)

① 星の見える位置や並び方を調べる。

② 星の見え方についてまとめる。

単元デザインのポイント

安全に観察をする

夜間の観察となるため、安全面に配慮しましょう。観察する場所は明るいうちに決めておくなどの事前指導が必要です。

ICT機器やプラネタリウムを活用する

天候不順などで実際に観測ができない場合があります。その場合は、事前に撮影したデジタルカメラの画像、インターネットの画像や動画、シミュレーションソフト(アプリ)などのICT 機器を活用しましょう。また、プラネタリウムなどの施設の活用も考えられます。

単元の導入

昼間の月を観察しよう!

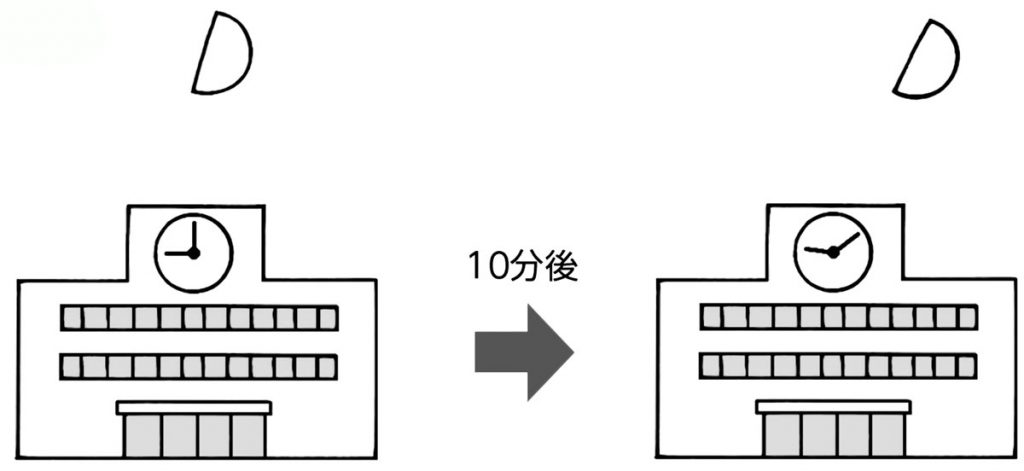

昼間の月を同じ場所で、10分おきに観察してみましょう。

月を見ていたら、しばらくすると見える位置が変わったように感じました。

これまでに、みなさんが見たことのある月は、見える位置が変わっていましたか。

夕方に見えていた月が夜に見えなくなっていたから、見える位置が変わっていました。

月の見える位置は時刻によって、どのように変わっていくのかな? 調べてみたいな。

昼間の観察に適した月は「上弦の月」(月齢7~8)

上弦の月はだいたい昼頃から上ります。午後3時ごろから夕方にかけて東から南の空で観察ができます。月の明るさもあり、簡単に見付けることができるのでお勧めです。

観察ができない場合はあらかじめ撮影していた写真を活用しましょう。その際は写真を撮った時刻を子供たちが分かるように、時計と一緒に撮るなどしておきましょう。

活動アイデア

二次の「星の見え方」の学習では、子供たちの対話を通して、一次の学習と第3学年で学んだ「太陽の見え方」や星座を観察した経験を十分に共有しましょう。そこから、根拠のある予想や仮説を立てるようにします。

また、月の観察をふり返るなかで、時間的・空間的な見方を働かせたことを想起し、時刻を変えて観察する、同じ場所で観察するといった検証方法を自分たちで考えだすことで、主体的に問題解決しようとする態度といった資質・能力を育成しましょう。

「星の見え方」授業の展開例

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小三小四』2020年9月号より