小5社会「情報をつくり伝える仕事」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・鈴木祐介

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登

目次

目標

放送などの産業について、情報を集め発信するまでの工夫や努力などに着目して調べ、放送などの産業の様子を捉え、国民生活に大きな影響を及ぼしていることを理解するとともに、それらの産業が国民生活に果たす役割について考え、表現している。

学習の流れ(7時間扱い)

問題をつくる(2時間)

○身の回りの「情報」について話し合う。

○ニュース番組を見て気付いたことについて話し合い、学習問題をつくる。

〈学習問題〉

わたしたちが受け取る情報は、だれがどのようにして伝えているのだろう。

追究する(4時間)

○ニュース番組づくりについて調べる。

○ニュース番組どうしの違いについて調べる。

〇様々なメディアの特徴について調べる。

○情報活用と報道被害について調べる。

まとめる(1時間)

○情報が発信されるまでの仕組みと、情報を受け取り、活用する際に気を付けることについてまとめる。

導入の工夫

ニュース番組の地震や津波の速報のニュース映像を視聴させ、遠く離れた場所のニュースがすぐに放送されるという事実から、番組づくりの工夫に気付くようにします。

問題をつくる(2/7時間)

ニュース番組が短時間で地震報道に切り替わる事実から、学習問題をつくります。

1時間目

身の回りにはどんな「情報」があるのか、どんなメディアがあるのかを話し合います。また、受け取る情報をどのように活用しているのかを話し合います。

2時間目

ニュース番組を見た経験や、ニュース番組の映像を見て気付いたことを話し合い、学習問題をつくり、予想を立てます。

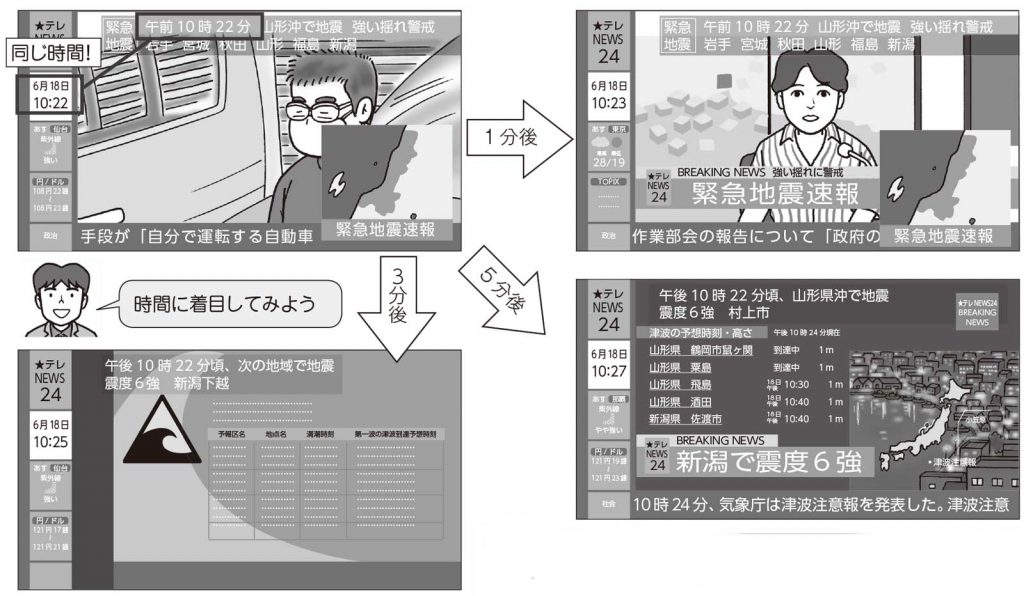

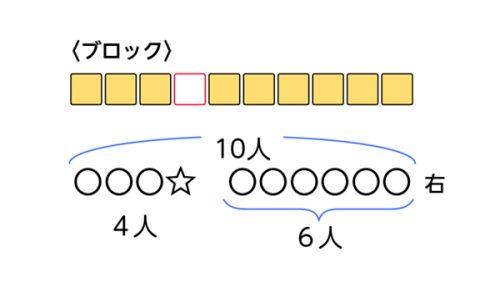

あるニュース番組の一場面です。

どんなことに気付きますか?

ニュースの内容が変更されて、地震速報が流れているね。

地図が出て、場所がわかりやすいようになっているね。

地震が起きたその時間に、もう地図や速報が出ているよ。

3分後には津波の情報、5分後には地震が起きた新潟の映像に変わっているね。

どうやってこんなに速く情報を伝えられるんだろう?

〈学習問題〉

わたしたちが受け取る情報は、だれがどのようにして伝えているのだろう。

追究する(6/7時間)

情報活用と報道被害について調べます。

資料活用の工夫

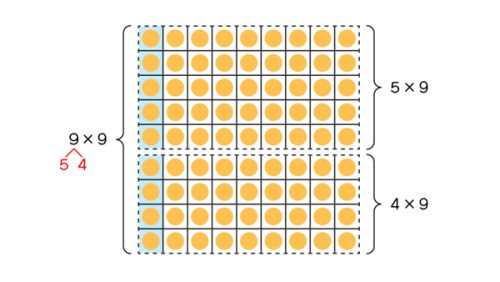

情報の送り手と受け手の立場から多角的に考え、受け手として正しく判断することや送り手として責任をもつことが大切であることに気付くようにします。

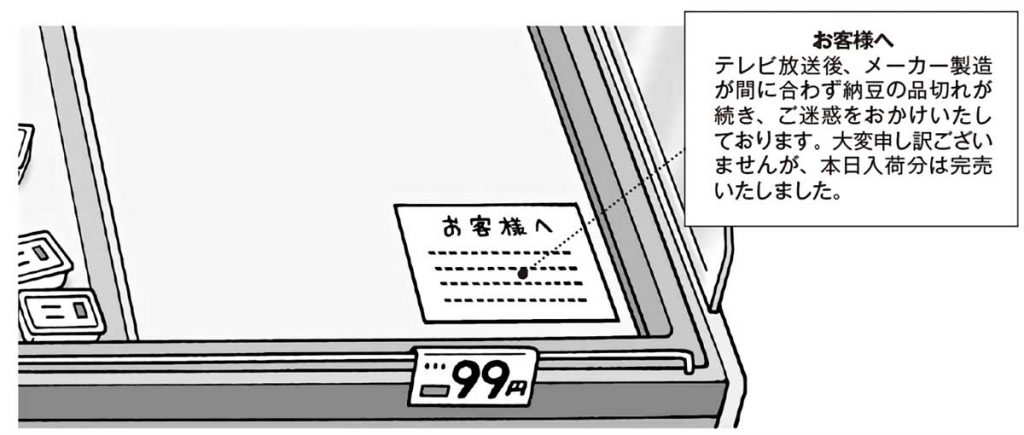

あるテレビ番組で紹介された商品が、売り切れています。

しかし実は・・・

イラスト/横井智美、栗原清

『教育技術 小五小六』2019年11月号より