台上前転にスムーズに入れる指導法はありますか? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #71】

台上前転は、学習指導要領解説 体育編に、第3・4学年における跳び箱運動の技の例示として書かれています。

しかし、例示に書かれているからといって、いきなり台上前転の指導をしても、達成度はあまり上がりません。マット運動(平場)での前転とは異なり、跳び箱の上まで腰を上げなければならない点や、落下の恐怖を乗り越えなければならない点など、注意点がいくつもあるからです。

そこで、今回と次回で、台上前転にスムーズに入っていける教材を紹介します。

執筆/東京都公立小学校教諭・吉羽顕人

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川譲

目次

1.高さ前ころがり

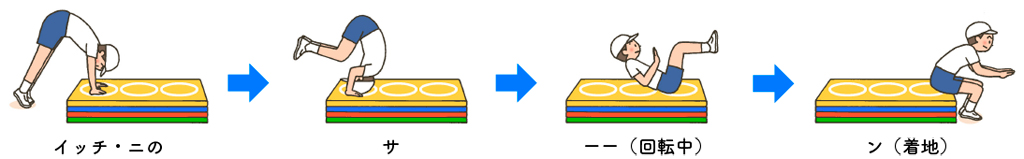

(図1)高さ前ころがり

高さ前ころがり(「ブラッシュアップ体育」#8の4参照)は、図1のように、複数枚重ねたマットの上で前転する運動です。跳び箱の「ぶつかったら痛そう」「上が狭くて落ちそう」といった恐怖感を軽減して、腰を高く上げ、高い位置で回転する感覚を育むことができます。

運動の際には、助走はつけずに、マットに両手を着いて、「イッチ、ニの、サーーーン」のリズムで腰を上げるように両足でジャンプします。

助走をつけてしまうと、両足で踏み切る意識が弱くなり、助走で生まれた前方へのエネルギーで回転してしまいます。これでは、台上前転の動きにつながりにくくなってしまいます。

また、子どもたちは、列に並んで運動しているうちに少しずつ跳び箱から離れ、助走距離を長くとりがちです。マットを壁の近くに配置して、そもそも長い助走ができないようにすることで、教師が特別な指示をしなくても助走を抑えることができます。

(図2)小さいマットの例

(写真はエバニュー社製ミニマルチマット幅60㎝×長さ120㎝)

図2のような小さいマットがあると、跳び箱よりも大きくて柔らかい台を作れて、安心して前転に取り組めます。また、重さも4.0kgと軽く、1年生でも1人で持ち運ぶことができます。さらに、裏面が全面滑り止めラバーになっていて、安全面にも優れています。

2.指導の工夫

⑴ 運動観察

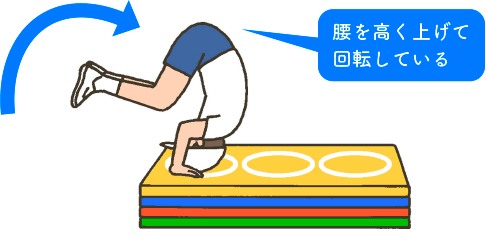

高さ前ころがりは、腰を高く上げて回転する感覚を養うのに効果的な教材です。腰を高く上げることで、マットに後頭部を着いてまっすぐ回転することができます。運動観察場面では、腰の高さに注目させましょう。上手に回転している子の腰の高さを見るように指示して、図3のように腰を高く上げていることに気付かせます。

(図3)腰を高く上げている様子

運動観察をした後は、班の中で互いに腰の高さを見合わせます。仲間の動きを注意して見ることで、自分も意識的に体を動かすことができるようになります。

⑵ 楽しくゲーム化

クラス全体が5枚程度のマットで高さ前ころがりをできるようになってきたら、運動をゲーム化して、楽しみながら習熟させることができます。

体育班で、班の全員がマットの上で前転できたら、マットを1枚追加します。決められた時間でマットを何枚重ねられるかを競います。筆者の場合、マット3~4枚から始めて、7~8枚の高さまでとしています。高さに制限を設けるのは、安全面での配慮と、一部の班にマットが集中して他の班にマットが行き渡らないのを防ぐためです。

ゲーム化することで、急いでしまい、両足踏み切りや回転の形が崩れてしまうこともありますが、速く回転する動きを身に付けることができます。自転車の車輪と同様に、回転が速いとまっすぐ進みやすくなるのです。

⑶ もっとマットの枚数を増やして挑戦!

学校にマットがたくさんある場合、7〜10枚程度マットを重ねて高さ前ころがりを行うことで、さらに挑戦的な課題に取り組むことができます。マットを10枚重ねると、およそ跳び箱3段分の高さになります。これに成功すれば、ほとんど台上前転と同じ動きを身に付けていると言えます。

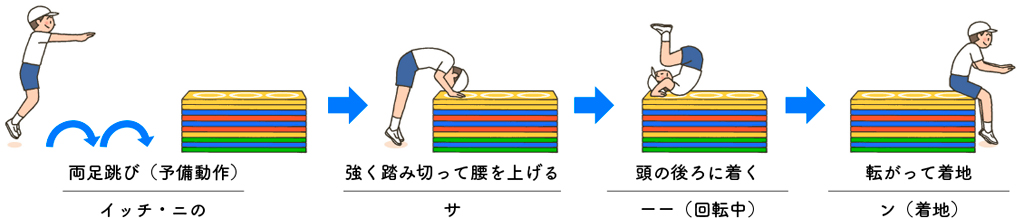

これだけの高さになると、その場でジャンプするだけでは勢いが足りなくなります。両足踏み切りを崩さずに前方へのエネルギーを得るために、図4のような助走代わりの両足ジャンプを入れます。重ねたマットの2mほど手前から「イッチ、ニの」という口伴奏で、両足をそろえた小さな跳躍でマットに近付き、「サーーーン」で、強く両足で踏み切り後頭部をマットに着いて回転します。

(図4)高さ前ころがり(10枚)

高さ前ころがりは、腰を高く上げて前転する基礎感覚・技能を高めることができ、台上前転にスムーズに入るのに効果的な教材です。教師としては、高さ前ころがりができたら、すぐに台上前転へと指導のステップを進めたくなるかもしれません。

しかし、子どもにとっては、「より多くのマットを重ねて回るのが楽しい」という、この教材ならではの魅力があります。高さ前ころがりは、マットを増やすことで、課題意識を継続させることができる価値ある教材です。

ぜひ焦らずに、子どもが楽しみながら基礎感覚・技能を高める姿を見守り、時間をかけて取り組んでください。それが一番の指導のポイントです。

【参考文献】

・平川譲 「小学校体育で育むべき「基礎感覚・技能」はこれだ!」(『楽しい体育の授業』No.399 2022年12月号、P.54〜57)明治図書出版

イラスト/佐藤雅枝

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

吉羽顕人

東京都公立小学校 教諭

1986年東京都目黒区生まれ。「みんなができる、みんなでできる」授業の実現を目指し、日々研鑽中。また、実践を広げるために、オンラインで研修会を行っている。『「資質・能力」を育成する体育科授業モデル』(共著)(学事出版)

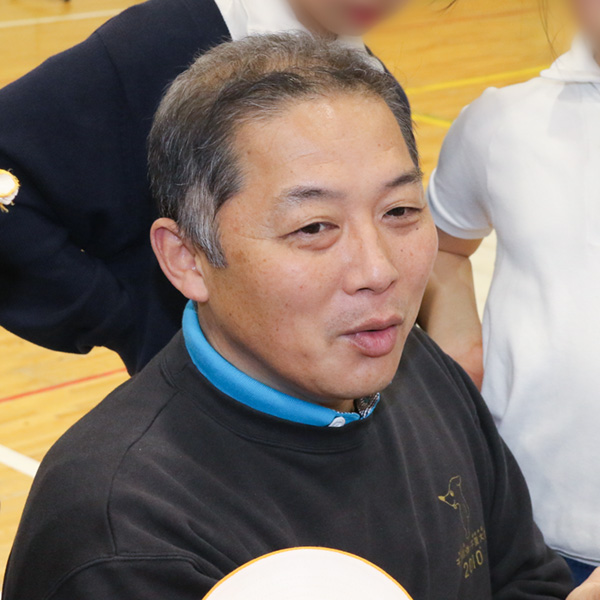

監修

平川譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。