小2生活「大きくなあれ! わたしの野さい!」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小2生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「大きくなあれ! わたしの野さい!」の単元を扱います。

執筆/大阪府公立小学校主務教諭・ 山口千尋

大阪府公立小学校主務教諭・浦喜美子

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

大阪府公立小学校校長・前谷さき子

目次

年間指導計画

| 4月 | 春だ 今日から 2年生 |

| 5月 | 大きくなあれ! わたしの 野さい! |

| 6月 | どきどき わくわく まちたんけん |

| 7月 | 生きものと なかよし |

| 8月 | 大きくなあれ! わたしの 野さい2 |

| 9月 | うごく うごく わたしの おもちゃ |

| 10月 | 冬野さいを そだてよう |

| 11月 | もっと なかよし まちたんけん |

| 12月 | つながる 広がる わたしの 生活 |

| 1月 | みんなで つかう まちの しせつ |

| 2月 | 大きく なった わたしたち |

| 3月 | ありがとうを とどけよう |

単元目標

これまでの経験を基にしながら野菜を継続的に育てることを通して、野菜の成長の様子や変化に関心をもって働きかけ、野菜に合った育て方があることや成長していることに気付くとともに、野菜に親しみをもって大切にしようとすることができるようにする。

野菜クイズをします。これは何の野菜の芽でしょう?

ミニトマト! 葉っぱがギザギザしているね

キュウリとサツマイモは葉が大きなところが似ているな

トウモロコシの葉っぱは細長い形をしているんだね

ぼくの妹はトウモロコシが大好きだから、妹にあげたいな

学習の流れ(全16時間)

【小単元1】どんな野さいがあるのかな?~そだてたい野さいはきみにきめた!~[1~2時]

これまでの経験を想起したり友達や先生の話を聞いたりしながら、自分で栽培する野菜を決めます。

どんな野菜を育てたいですか?

4月に植えることができるミニトマトにしよう

弟の大好きなキュウリを育てて一緒に食べたいな

評価規準

思考・判断・表現:「なぜその野菜なのか」という思い、栽培する時期や場所などの条件を意識しながら、自分の育てる野菜を選んでいる。[発言・ワークシート]

【小単元2】レッツチャレンジ! 野さいづくり![3~7時]

個人で育てる野菜は鉢に、学年全員で育てるさつまいもは学習園に植えましょう。

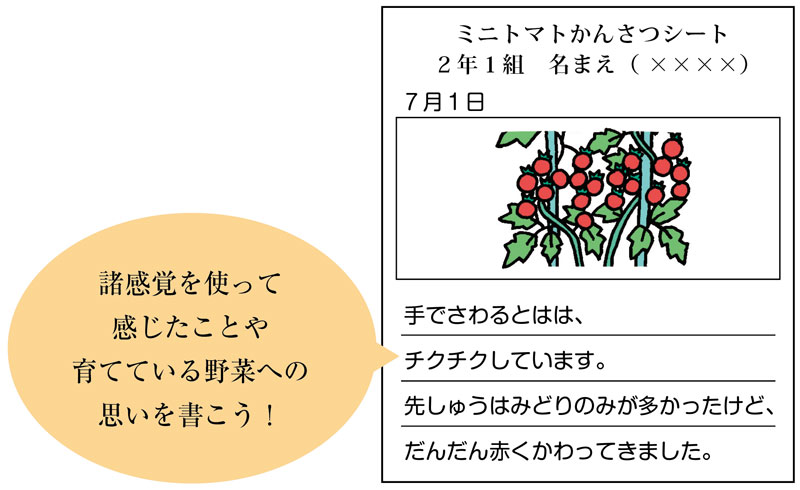

その後、野菜の様子を伝え合ったり、必要な育て方について話し合ったりしながら、野菜を継続的に育て、成長の様子などを観察シートに記録します。

※学習園のさつまいもを使った学習活動は、「大きくなあれ! わたしの野さい2」(8月)で扱います。

①野菜との継続的な関わりを大切にする

水やり、間引き、肥料を与えるなど、野菜を収穫するためには継続的な栽培が必要です。日々の野菜との関わりをもつことを通して子供たちは、「野菜」から「自分だけの野菜」と親しみや愛情をもって働きかける姿が見られるようになります。鉢を置く場所や水やりのタイミングなど、栽培する環境を工夫することで、より子供たちの野菜に対する思いを高めることができます。

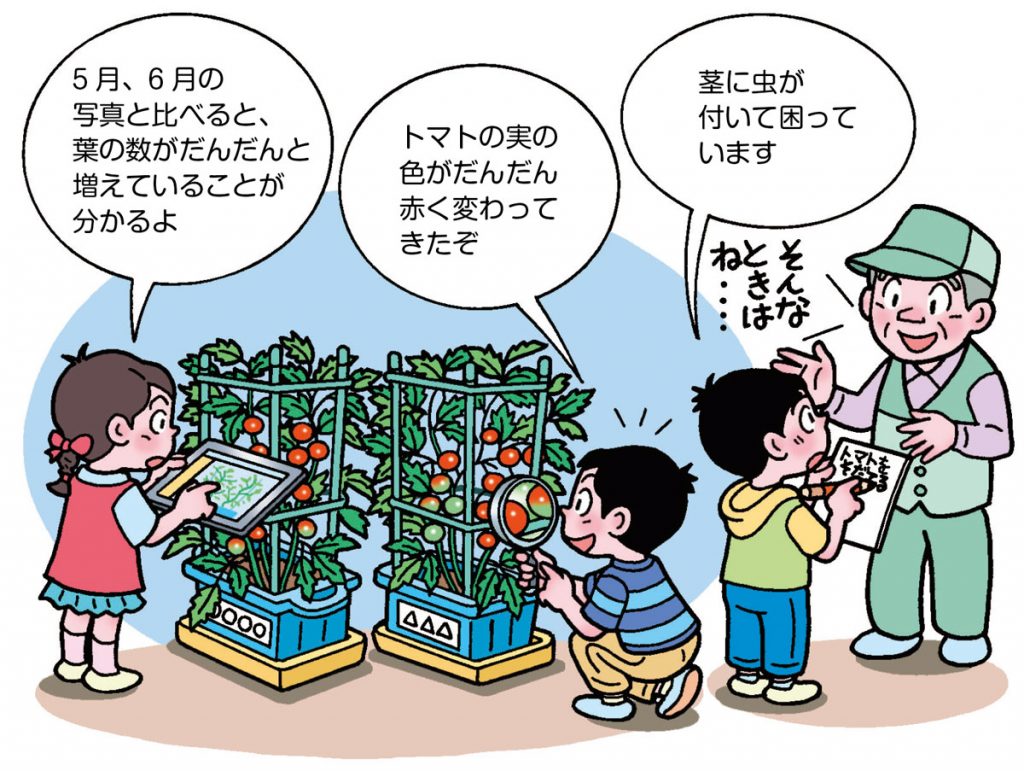

②「困った」「どうしよう」と悩みが出てきた時を大切にする

2年生では、幼児期や1年生時に植物を栽培した経験を想起しながら、野菜の栽培に取り組みます。しかし、野菜の栽培となるとこれまでの栽培では経験しなかった植物の状態に数多く出合い、子供は「どうしてだろう」「困ったな」と悩む場面も想定されます。

そのような時は、本やインターネットで調べたり、学校内外での野菜に詳しい方と出会わせ、解決策を教えてもらったりすることを通して、一つ一つ悩みを解消していきます。そうすることで、子供は何か困ったことがあっても解決できることを知っていき、より野菜に対する思いも大きく・強くなっていくと考えられます。

また、状況を見て子供たちの悩み相談の場を設けることで、同じ悩みをもっていることに気付かせたり、解決策を伝え合ったりすることができます。

※虫めがねを使用する際は、「虫めがねで太陽を絶対に見ない」「集めた光を人や衣服、物に当てない」などの安全指導を事前にしておきましょう。

評価規準

知識・技能:野菜には変化や成長があることや継続的に育てることの大切さに気付いている。[発言・観察シート・行動観察]

思考・判断・表現:これまでの経験や身近な人に聞いたことを思い起こして、野菜を育てている。 [観察シート]

主体的に学習に取り組む態度:本で調べたり野菜について詳しい人に世話の仕方を訪ねたりしながら、野菜の様子に合わせて育てようとしている。[行動観察・発言]

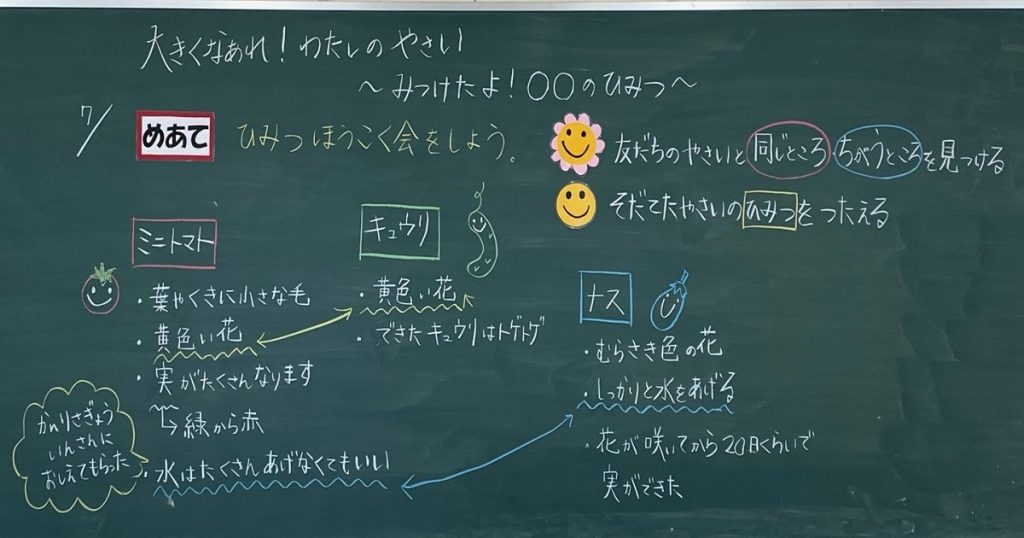

【小単元3】見つけたよ! 〇〇のひみつ[8~10時]

育てている野菜の報告会で育て方や成長の様子を紹介し合い、気付いたことをワークシートにかきます。

評価規準

知識・技能:野菜に合った育て方があることに気付いている。[発言・ワークシート]

思考・判断・表現:野菜の変化や成長の様子について継続的に観察したことを振り返り表現している。 [発言・ワークシート]

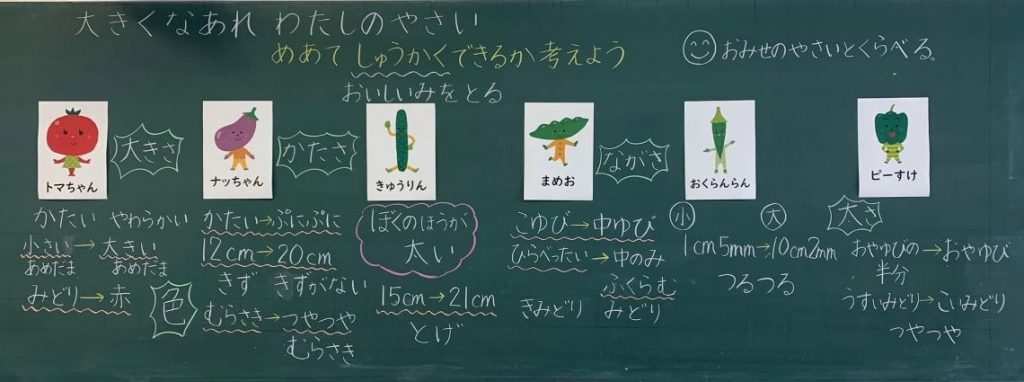

【小単元4】野さいをしゅうかくしよう!

~かんしゃをこめていただきます!~[11~13時]

色や大きさ、かたさ、長さ、太さなどに注目したり、お店の野菜と比べたりしながら、収穫できる状態かどうかを考えます。

野菜を収穫し、観察シートに記録します。収穫した野菜を学校や家庭で調理し、こちらもワークシートに記録しましょう。

今まで食べたキュウリと何か違いましたか?

スーパーで売っているキュウリよりも、育てたキュウリはトゲトゲしていて曲がっていました

友達の育てたキュウリの花の色と私の育てたミニトマトの花の色は一緒だな。でも、形は少し違うね

家族のみんなは、どんなことを話していましたか

ナスが苦手な妹も「美味しい」と食べてくれて、とってもうれしかったよ。今度は妹と一緒に野菜を育てたいな

評価規準

知識・技能:野菜への親しみが増し、上手に育てることができるようになったことに気付いている。[発言・観察シート]

主体的に学習に取り組む態度: 野菜を育てることの楽しさや喜びを実感し、これからも野菜などの植物や生命あるものに関わろうとしている。[発言]

【小単元5】ぼく・わたしは〇〇はかせ![14~16時]

育てていて一番困ったことは、虫がたくさん付いたことです。その時は、野菜のことをよく知っている管理作業員の方に教えてもらいました

イラスト/高橋正輝