小学校教師が即実践可能な働き方改革まとめ

日本の教師は世界でもっとも労働時間が長いと言われています。働き方改革については『教育技術』でもいろいろ紹介してきました。これまでの記事のまとめを参考にして、自分の時間を大切にしながら子どもに向き合う時間の確保と質を高めることを、改めて実践してみてはいかがでしょうか。

目次

小さなことから始める「働き方改革」のアイディア

「年・月・週・日」で仕事の全体像を把握

目次

・教師の働き方改革は子どものために

・第一に、仕事の全体像を把握する

・「刻む」ほうが効率がよい業務がある

・日々の業務は質×場所×時間規模を意識

例えば今、国語の文学的文章の読解に力を入れて指導しているとしましょう。こうした場合、学級通信の材としてこの授業を使わない手はありません。授業後の5分間で、「7月15日 山田 登場人物の気持ちを会話文から想像して発表する」といったように、子どもの様子をすぐにパソコンに打ち込み、保存しておきます。

【教師の働き方改革】「年・月・週・日」で仕事の全体像を把握しよう (みんなの教育技術)より抜粋

このたった5分の仕事を積み重ねるだけで、生き生きとした授業記録を学級通信に記載できるようになります。また、授業後すぐに数名のノートを回収して、職員室に戻ったついでにコピーしておけば、学級通信の材料になったり、通知表の所見の「種」になったりもします。

先生自身が毎日機嫌よく、笑顔で子どもたちの前に立ち続けることは、実は、教育における大切な前提条件です。自分の時間を大切にしながらも、子どもに向き合う時間の確保と質を高められる仕事の進め方の工夫を紹介しています。

『机 to do』と『カゴ配付物』

目次

・早く帰るのは「なんのため?」

・1日の教室仕事はこれで管理『机 to do』&『カゴ配付物』

・通知表所見「生活面は鮮度が命」「学習面はデータが命」

・「働き方改革」について考える

日の教室での仕事は山ほどあります。

【教師の働き方改革】教室仕事を効率的にこなす2つのアイディア (みんなの教育技術)より抜粋

「丸付けを終わらせなくては!」

「提出物はどれをチェックするんだった?」

「配付物、全部配ったかな?」

など、管理しきれません。しかし、全部やらなければ信用に関わります。

そんな時は、次に紹介する『机 to do』『カゴ配付物』の2つの工夫をするだけで、1日の仕事を忘れずに全てこなすことができます。

自分にとって大切な「早く帰る目的」をつくった時、働く時間を短くすることができるようになります。教室仕事を効率的にこなす『机 to do』と『カゴ配付物』のアイディアのほか、効率的な通知表所見の書き方も紹介されています。ぜひ参考にしたいですね。

仕分けて任せる

目次

・ゆとりを生み出すのが働き方改革

・「教師だけが頑張っている」状況を変える

・子どもたちを信頼し、任せる

・保護者を信頼し、任せる

・周りの人を信頼して任せられるところは任せる

低学年の子どもたちは、お手伝いが大好きです。「先生、何か手伝うことない?」と聞いてきてくれます。お手伝いの経験を積むことで、周りを見て、他の人のことを考えて行動できるようになっていきます。担任の先生がにっこり笑って、「とっても助かるよ。いつもどうもありがとう」と伝えることで、子どもたちとの関係性も良くなっていきます。

【教師の働き方改革】いつも笑顔でいるために、仕分けて任せる(みんなの教育技術)より抜粋

日々の業務に忙殺されて自分の時間がほとんどもてないような状態では、自然な笑顔で子どもと接することはできません。そんなゆとりのない先生にならないために、一人で抱えこまずに、周りを信頼して任せることの大切さを紹介しています。

出勤してすぐにTO DOリスト

目次

・僕の働き方改革 三つの軸

・ 毎朝出勤してすぐに TO DOリストをつくる

・ 落ち着けるものを持つ

・先手で丸付けの方法を決める

・テストの日を決める

・バッグの中身をスリム化する

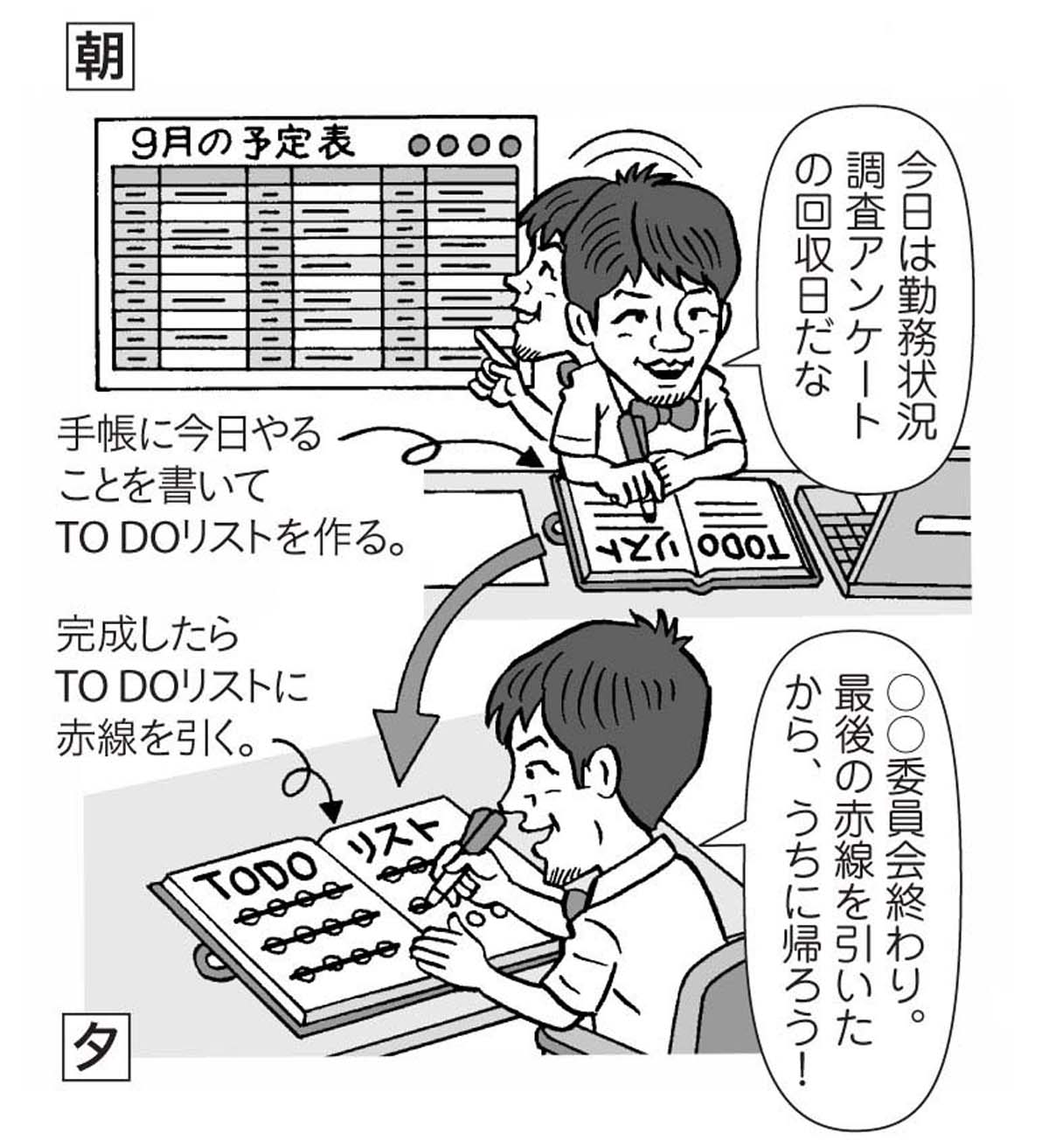

僕が出勤してはじめにする仕事は、TO DOリストを作ることです。できることなら、温かいコーヒーやお茶を飲みながらリラックスして行うようにしています。

明日からできる!働き方改革のヒント(みんなの教育技術)より抜粋

今日一日の中で必ずやらなければならないことを手帳にリストアップする、ただそれだけのことです。

「今日は〇〇の回収日だな」

「昼には委員会があるんだな。朝、声をかけなくては・・・」

なんていう感じです。

出勤してすぐの職員室でパソコンを立ち上げたら、連絡黒板を見たり、メールのチェックをしたりするので、うっかりミスが減ります。

効率化できる仕事は少しでも時間を短縮して、笑顔で子どもたちと向き合う時間をできるだけ長く確保したいものです。ここでは、 1.基本ルーティンをもつこと、2.変更には柔軟であること、3.「今、これ」をハッキリすること、これらを軸にした働き方を紹介しています。

学年会は放課後5分

目次

・様々な小技はSNSで情報収集

・日焼け対策とお薦めの休み時間の過ごし方

・学年会は放課後に5分

・家族とは仕事を理解し合うこと

どんなに計画的に仕事を進めても、想定外のことが起きたり、研究授業や学校行事などで、帰りが遅くなることがあります。

女性教師が提案!私の働き方改革(みんなの教育技術)より抜粋

そのような時でも、家族が自分の仕事を理解してくれていると、安心して仕事に向き合うことができます。私の夫は教員をしています。夫は私に、「共働きだから、家事は気付いた方がやろう。相手がした家事に対して、文句は言わないでおこう」と結婚する時に言いました。

もう6年前になりますが、夫がこの約束を破ったことはありません。子育ての時など、女性にしかできないことがあるのは事実ですが、女性、男性という枠で家事を分けるのではなく、互いにできることを進んですること、相手を尊重し、仕事についても理解し合うことが、仕事も含めて人生を楽しむことにつながるのではないでしょうか。

教育技術誌をはじめSNSでも大人気の樋口綾香先生に、効率的な情報収集の方法から、肌の守り方、家庭との両立まで、女性ならではの視点から働き方の工夫についてを教えていただきました。

時短につながる「作業の効率化」

時間管理・プリントチェック・通知表所見 etc.

目次

・一に健康 二に家族 三四がなくて 五に仕事

・残業時間の時間割を自分で作って時間管理をする

・ノート・プリントチェック時短術

・通知表所見 時短術 削るだけの贅沢な悩み

私は、授業の終わりにノートを各自の机の上に開いて置かせます。そして、休み時間中に「見ました」のスタンプを持って教室を回り、全員がノートを書いたか確かめます。出していない子、書いていない子が誰なのかすぐに分かりますし、休み時間から帰ってきたらすぐに書くように言うことができます。プリントなども同様にできます。

【教師の働き方改革】残業時間を減らす45分単位の時短テクニック みんなの教育技術)より抜粋

休み時間に時間が取れない場合は、ノートを開いて一列に並ばせ、歩きながら私にノートを見せるだけで終わり! という簡単チェック法もあります。ノートチェックで何が大変かと言えば、未提出の子を見つけて提出させることではありませんか? 簡単チェックをすることを習慣化すると、未提出の子がいなくなります。

「一に健康、二に家族、三四がなくて、五に仕事」をキャッチフレーズに、気負いすぎずに効率的に働こうという提案。 時間管理の方法の他、プリントチェックや通知表所見の記入など、業務を質を損なわずに時短が叶うテクニックが紹介されています。

写真の注文・学級通信・保護者対応 etc.

目次

・授業・教材研究

・出品表・注文封筒

・遠足などの写真の注文

・学級通信作成

・保護者対応

・通知表

・提出物

・テストの丸つけ

・学級の仕事 etc.

・★その他、「ナルホド!」な時短テク

「ノートやドリルにはグループ別に違う色の(1~5=赤、6~10=黄…) カラーシールを貼っておく。回収はグループ内の誰か一人にまとめてもらい、グループごとに持ってきてもらう。1グループ5人なので、回収したときに誰が提出していないかもすぐにわかる」(兵庫・男性教師)

【時短術】全国教師のリアルな時短アイディア

自分なりの仕事の効率化や時短の方法を、全国の先生たちに聞きました。即マネしたい手軽なものから、意外なアイディアまで、全国の先生たちへのアンケートで集まったワザや工夫をご紹介しています。

丸付け・教材準備・連絡帳 etc.

目次

・Q1 テストの丸付けやノートのチェックを効率よくするには?

・Q2 教材準備(授業準備)のコツは?

・Q3 余裕をもって行事の準備をするには?

・Q4 書類仕事(週案など)をテキパキこなすには?

・Q5 電話や面談など保護者対応のコツは?

・Q6 連絡帳を上手に使うコツは?

Q1 テストの丸付けやノートのチェックを効率よくするには?

NO残業で成果あり「とっておき時短術」Q&A(みんなの教育技術)より抜粋

A 空き時間や休み時間を活用する

空き時間(専科の授業時間中)や昼休みなど、就業時間内の「スキマ時間」を使うベテラン先生が多いようです。

「次週の週案を書く際に、専科の授業スケジュール(丸付けに使える時間)を確認して、テストする日を設定する。自分が作業する場所(空き教室)も把握しておくと、空き時間を有効に使える」「2分休憩や昼休みはノートチェックをする習慣を付ける」という声が寄せられました。

教材の準備、テストの丸付けやノートのチェック、保護者への対応などに追われ、今日も残業…。残業の原因を意識し、上手に対策すれば、誰でも時短は可能です。ベテラン先生への取材から浮かび上がってきたさまざまなアドバイスを参考にQ&Aにまとめました。