小学算数「構造的板書」の工夫とコツ(分数と整数/図形の角)

スッキリした分かりやすい構成で、子どもたちに伝わりやすい板書の書き方を目指す本シリーズ。今回は「分数と整数」「図形の角」の単元を使って、文章題の書き方と問題文の一部を隠すアレンジについて、 樋口万太郎先生(京都教育大学附属桃山小学校教諭)に解説していただきます。

目次

算数スキル1:文章題は3行で書く

「分数×整数」

文章題が苦手な子供は少なくありません。苦手な原因は、問題場面をイメージできていない、問題の数値の関係を把握できていないからです。そこで、問題文の書き方を工夫します。

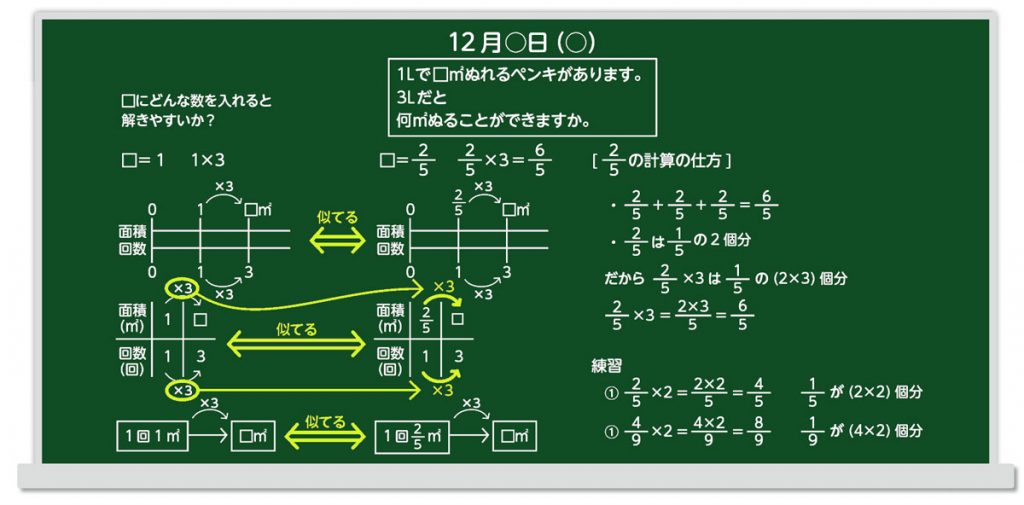

1Lで□㎡ぬれるペンキがあります。3Lだと何㎡ぬることができますか。

上記のように書かれているのと、下の板書例の問題文ではどちらが数値の関係を把握しやすいでしょうか。間違いなく「3行に分けて」書かれている板書例の問題文です。

多くの問題文は、以下の3つにわけることができます。

- 一つ目の条件

- 二つ目の条件、一つ目の条件に関係した文

- 答えを求める問いにあたる質問文

さらに、「問題の場面や状況を表す文」がある場合もあります。問題の場面や状況をイメージするところから始まるため、より取り組みやすくなります。

そこで、板書をするときは、1行ごとに書いて子供たちの反応を見ることで、問題文に含まれている要素を理解しているか確認するようにしています。

問題文をノートに写させるときも板書のように写させます。2行目は「3Lだと」の後ろがあいていますが、詰めさせずに書かせます。「もったいない」という子もいるかもしれませんが、「把握するため」と説明をしましょう。

授業の流れ

① 問題文を書きます。

② □が整数の場合を考えます。

「□にどんな数を入れたら、問題が簡単になりますか」と聞くと、子供たちは □=1のように簡単な整数を言うことでしょう。そこで立式させますが、「本当に 1×3 の式になるの?」と問い返します。その理由を図を使って説明させます。そこで使った図を左部分に板書しておきます。

③ □=[MATH]\(\frac{2}{5}\)[/MATH]の場合を考えます。

④ 計算の仕方を考えます。

立式をするときや計算の仕方を考えるときに、②で使用した図を使って、考えることができます。考えることが難しい子供たちにとっては、大きな手立てになります。板書例の図が全て出てくる必要はありませんが、三学期には、「割合」の学習が控えています。そこでは、図をフル活用して考えていくことになります。図を使える子供たちにしておきたいものです。