小2国語科「お手紙」板書例&全時間の指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小2国語科「お手紙」(光村図書)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、ワークシート例、1人1台端末の活用例等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/埼玉県上尾市教育委員会学校教育部指導課指導主事・𠮷野竜一

執筆/埼玉大学教育学部附属小学校・波戸内友基

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、「がまくん」と「かえるくん」のそれぞれの様子を、文章中の会話や行動、場面の様子などの叙述を基に、具体的に想像する力を育てていきます。その上で、想像した内容を自分の体験と結び付けて、感想をもてるようにしていきます。

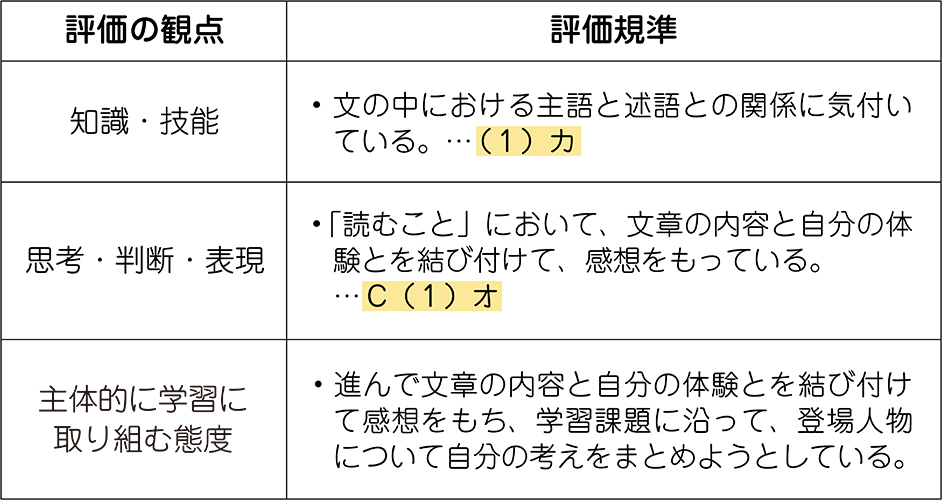

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では上記の資質・能力の育成を図るため、「人ぶつカードをつくろう」という言語活動を設定します。この活動の中で、教科書に載っている「お手紙を書こう」という活動も行っていきます。

学習の中では、物語全体の内容を捉えるために時、場、人物に着目して読み深める時間もあれば、人物の行動を具体的に想像しながら自分と重ね合わせる時間もあります。これらの学びを経て生まれる「かえるくんはこういう人物だ。」「がまくんはこのときこんな考えだったのでは。」という考えには、読み取った内容だけでなく、これまでの生活経験も深く関わっています。そのため、同じ物語を読んでいても一人一人がもつ感想は変わります。

今回のような一人一人の考えを伝え合う言語活動は、進んで読書をし、思いや考えを伝え合おうとする態度を養うことにも大きくつながります。

単元終末では、教材文の「お手紙」を読んだ上でまとめた人物カードを共有する時間を設定することで、一人一人の考えが違うことに気付き、もっと本を読んで話したいという意欲を高めていきます。

4. 指導のアイデア

● 子供たちの「面白い!」を引き出す「問い探し」

低学年の児童にとって、物語を読むということは楽しいことです。ただ、そのままでは一度読んだ後、もう一度読み直すことをしない子もいるかもしれません。

今回の学習では、教科書の「問いをもとう」を生かして、子供たちが気になったことを集めます。そうすることで、子供たちが気になっている事柄に触れながら、自然と何度もワクワクしながら物語を読み返すことにつながります。自分たちの疑問に思ったことが毎時間分かっていく面白さを感じながら、日常生活でも自ら本に手を伸ばす姿を目指します。

● ICTで残す「学びの足あと」

子供たちの手元にある1人1台端末。この活用次第で授業の形は様々に変わっていきます。今回は、「意見の共有」と「振り返り」の2場面における活用を提案します。

(1)「意見の共有」場面においては、考えを共有する機能(ホワイトボードのような機能)を用いて全員の考えの可視化を図ります。これにより、一人一人が自分の考えを表現できるだけでなく、他者の考えにふれながら自分の考えを広げることができます。

(2)「振り返り」場面においては、毎時間の板書や児童の学ぶ姿を一つのデータに残し更新することで、学びにつながりをもたせることを狙います。例えば、振り返りを入力するアプリを使ったり、教師が子供たちの学びの様子を写真で撮ったり、子供自身が自分のノートを写真で撮ったりすることが考えられます。

簡単な記録を継続することで、それまでは教室の周りに掲示物として貼っていたものが、いつでも手元で見られるようになります。これにより、毎時間の学びが子供たち自身の中でつながり、自分の学びをメタ的に捉えることができ、深い学びへ変わっていくことを狙っています。

2年生はまだローマ字を習っていませんが、入力方法を工夫することで、無理なく振り返りをためていくことができます。

例えば

- かな入力にする

- フリック入力にする

- 音声認識で入力する

といった入力方法の工夫や、

- 絵文字やスタンプでその日の自己評価を行う

- ◎や△などの記号で自己評価を行う

- 教師のアップロードした板書の写真にリアクション機能を使って返信する

など、入力内容の工夫が考えられます。

5. 単元の展開(12時間扱い)

単元名: くらべながら読もう「お手紙」

【主な学習活動】

・第一次(1時、2時)

① これまで読んだお話の面白さや登場人物について思い出しながら、「お手紙」を読み、感想を書く。〈 端末活用(2)※以下、毎時間 〉

② 読んで感じたことを伝え合うことで、それぞれの感想の違いに着目しながら、単元のめあてをみんなで確認する。

・第二次(3時、4時、5時、6時、7時、8時)

③④「いつ」「どこで」「だれが」「なにをした」のかに着目しながら、物語の内容をみんなでまとめていく。

⑤ ここまで読んで考えたことを基に、「自分だったらどうするか」を考えながら、物語の内容について問いを出し合う。〈 端末利用(1)〉

※ここで出てきた問いのほとんどは以下の⑥~⑧に関わってくるので、それぞれの授業の中で触れていくとよい。

⑥ 不幸せだった場面について、二人の行動や会話に着目しながら場面の様子を具体的に想像する。

⑦⑧ 幸せになった場面について、二人の行動や会話に着目しながら場面の様子を具体的に想像する。

・第三次(9時、10時、11時、12時)

⑨⑩ 出てきた人物について選び、自分と比べながら人物カードをまとめる。

⑪ 出てきた人物について選び、人物カードにお手紙を書く。

⑫ みんなの人物カードやお手紙を読み合いながら感じたことの違いに着目し、学習をまとめる。〈 端末利用(1)〉

板書例と全時間の指導アイデア

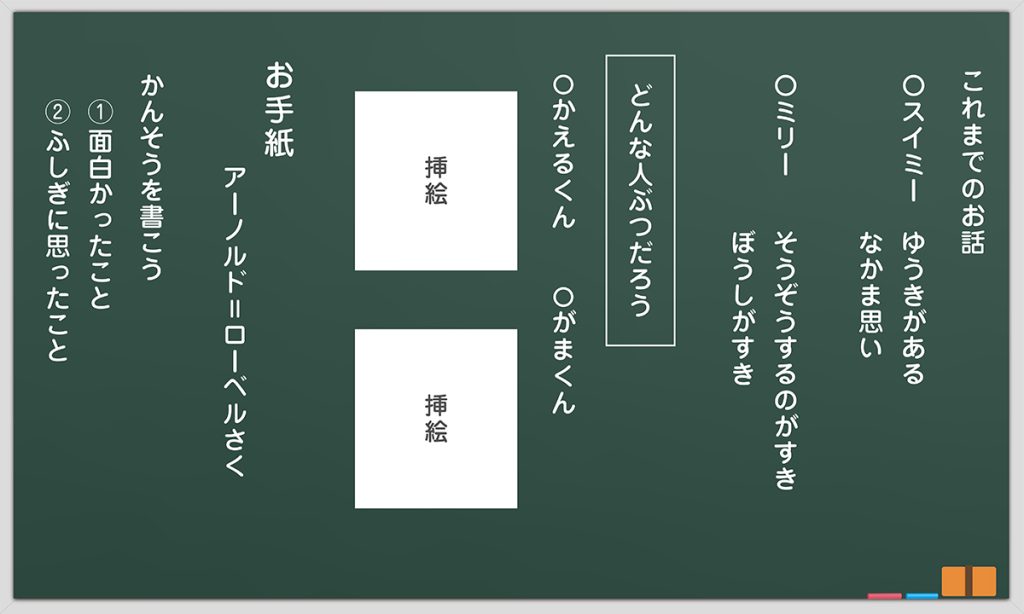

● 既習から新しい学びの期待へつなげる

初めに、これまでに読んできた物語を振り返ります。それにより、物語を選んで楽しんだり、好きな所について伝え合ったりしたことを思い返します。その際、登場人物に視点を置くことで、本単元で中心となる「がまくん」と「かえるくん」に自然と子供の目が向くようにします。

「かえるくん」と「がまくん」のイラストを見せながら、どんな人物か想像を膨らませ、これから読み始める物語に対する興味を引き出します。

〈 本時で物語を読む前の教師と子供のやり取りの例 〉

これまでのお話を思い出しながら、今回の「がまくん」と「かえるくん」について想像してみましょう。

かえるだから、きっと冬は寝ているんだよ。

なんだかがまくんの顔が悲しそう。悲しいことが起こるのかな。

お手紙という題名だから、かえるくんはがまくんに手紙を渡すのかな。

● ICTで実現できる学びの蓄積

ここから毎時間、その日の板書や子供たちの学習する様子、まとめや振り返りを一つのデータにまとめていくことで、毎時間の学びをつなぐことができます。

これまでも、プリントを配付したり、冒頭に振り返りを行ったりすることで同様のつながりをもたせることはできました。ですが、これらを全員がアクセス可能なデータとして保存することで、「いつでも」「だれでも」学びを振り返ることができます。

また、単元ごとに蓄積していくことで、学年末には1年間という大きな学びの振り返りにも活用できます。

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!