不登校リスクが高い子、3つのタイプ ~ケアするためのタイプ別アプローチ~

教室に、「このままだと不登校になってしまうかも……」と感じる子はいませんか? 学校に行けなくなった子供たちが通い、生き生きと学んでいるフリースクール・花まるエレメンタリースクールのスタッフへのインタビューから、そんな子供たちと保護者をサポートするためのヒントを探ります。

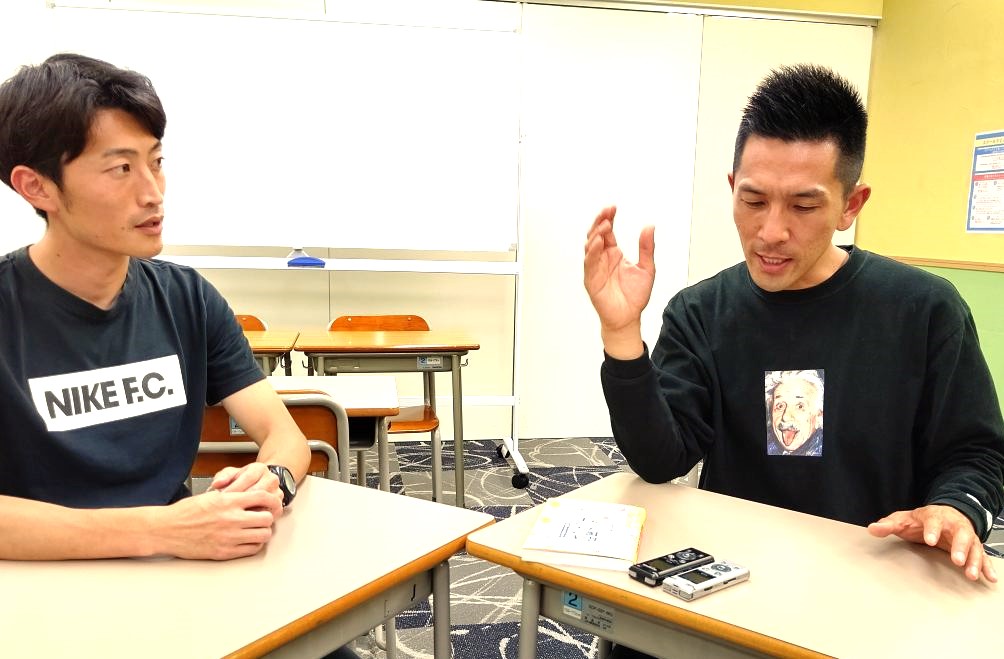

お話を伺ったのは、花まるエレメンタリースクールの校長、はやとかげこと林隼人先生と、SOTAこと松本壮太先生です。

花まるエレメンタリースクールとは?

花まるエレメンタリースクール(通称・花メン)は、学校に行かない選択をした子供たちのためのフリースクールです。不登校だった子供たちの蘇生ぶりは、下記の記事をご覧下さい。

ここにいる子全員が、かつては大人を信じられなくなっていました。

不登校の子供を勇気づける大人の姿とは? ~花まるエレメンタリースクール 第1回卒業式密着ルポ~

はやとかげ 不登校になってしまいがちな子供と不登校に至る展開には、大きく分けて3つのタイプがあります。

そのタイプと関わり方をあらかじめ知っておくことで、不登校の予防に繋げることができます。

★ 事例は、取材に基づいたフィクションです。登場人物と出来事は実在のそれとは無関係です。

目次

タイプ1 3歳児~5歳児の気分のままの子(低学年に多い)

小学1年生のA子さん。小学校に入学したという自覚がなく、3歳~5歳の気分のままで、何事も誰かが代わりにやってくれると思っています。多くの場合、保護者が3歳~5歳児に対するかのように接しているので、成長のチャンスを逃しているタイプです。

学校の中の小さな仕事を、意図的に与えていく。

はやとかげ このタイプの子には、たとえば、「これ、ゴミ箱に捨ててきて」といった小さな仕事を頼むことから始めます。ゴミを捨てることができたら、「お、サンキュー。助かったよ!」と伝えることができます。A子さんとの信頼関係づくりにおいては、こういったコミュニケーションが生まれるかどうかが鍵となります。

SOTA 学校には、たくさんの仕事があります。プリントを配る時、「プリントを配るのを手伝ってくれる人?」と言えば、数人は手を挙げるでしょう。仮に3人の子が手を挙げれば、「プリントを配る仕事」のハードルはぐっと下がります。

その時に、「A子もやってくれるか?」と声をかけます。A子さんが頷いたら、「じゃあ、4人で頼むわ。本当に助かるよ! ありがとう」と伝えます。この時は純粋に気持ちを伝えることが非常に大切です。

はやとかげ どこの学校にも、子供に仕事を任せるのが上手な先生はいるはずです。若い先生ほど、何でも自分でやってしまいがちですが、「子供に任せるのが上手な先生は誰かな?」と、学校内のリソースを探し、それを真似ることから始めてみてはどうでしょう?

SOTA お願いする時は、その子に“頼る”という事実を作ることが重要で、「頼む内容」や「頼んだことができているか」は問題ではありません。それを意識して伝えましょう。また、プリントを配る様子をちゃんと見ていて、「本当に頼りになるよ!」というような、ただただ認める声かけをしていきます。

タイプ1の保護者へのアプローチ

保護者の「心の段階」を見極めながら、提案をしていく。

はやとかげ このタイプの子の保護者は不安感が強いので、「今、この保護者との関係はどの段階にあるのだろう?」と見極めながら対応していく必要があります。保護者との関係づくりの局面(フェーズ)を、大きく3段階に分けて説明します。

- 保護者に安心してもらう

- 子供の成功ストーリーを語る

- 「本人に任せましょう」と提案する

フェーズ1 保護者に安心してもらう

まずは保護者自身に安心してもらう必要があります。「子供は変わっていきます。大丈夫ですよ」といった、保護者が安心できる声かけを積極的にしていきます。

フェーズ2 子供の成功ストーリーを語る

子供に仕事を任せ、その子の成功ストーリーが生まれている頃に、第2段階へと移行します。

「A子さんは、こんなことができました」というエピソードを保護者に伝えます。この段階のアプローチを続ける期間の目途は、およそ3カ月~半年です。その期間は「学校では、こんなこともやれています」といったことを日常的に伝え続けます。

フェーズ3 「本人に任せましょう」と提案する

半年くらい経った頃には、先生側にも「この子は、大丈夫!」という気持ちが生まれているでしょう。保護者が子供のことをまだ信じ切れておらず、「子供への任せ方が足りないな」と感じるようであれば、「ご家庭でも本人に任せてみましょう」と伝えます。

家庭で子供に何か仕事を任せるとなると、いきなり食器洗いを、などと考えてしまいがちですが、それではハードルが高すぎます。

任せる内容としては、一緒に散歩をしている時に、「お母さん、あれ飲みたいんだけれど、買ってきてくれない?」と硬貨を渡して自販機でジュースを買ってきてもらうといったイメージです。

タイプ2 すぐに「面倒くさい」と言う子

小学2年生のB太さんはゲームが大好き。本音は「ゲームがしたいから学校に行きたくない」なのですが、「PBL(プロジェクトベースドラーニング・課題解決型学習)の話し合いが面倒くさい」など他の理由を言うので、大人が振り回されています。

その子が「興味を持てる世界観」に置き換えて話をすることがスタート。

SOTA PBLでフリーマーケットをしていた時のことです。B太さんはフリーマーケット自体はやりたいのですが、そこに至る話し合いが面倒くさくて学校に行きたくないと言い始めました。

そこで僕は、「それって、この前B太が楽しそうに作業していた農業で言うと、ジャガイモを植えただけで、雑草も抜かないし水もやらないけれど、収穫の日だけ来るっていうことだよ。自分が一生懸命育てたジャガイモを全然知らない人が来て収穫したら、どんな気持ちになる?」と伝えてみたところ、「あ!」という顔をしました。

すかさず、「君が言っていることは、そういうことなんだよ」と教えます。

今回は農業に喩えましたが、その子がハマっているゲームの話でもいいですし、その子が興味を持てる世界観に置き換えて伝えると、少しずつですが内容が入っていきます。

はやとかげ ポイントは、「だんだんB太さんと話ができるようになる」ということです。コミュニケーションさえとれれば、B太さんと信頼関係を結ぶきっかけが掴める、というイメージです。

次に同じような話をする時は、以前よりは話をするのが楽になるし、B太さんも聞いてくれるようになります。ゲームの話とか、そういう雑談ができることは、じつは素晴らしいことです。それこそが、「登校をしていること」による収穫だとも言えます。

SOTA もちろん、思ったようには子供の心に言葉が届かないこともあります。そこはトライ&エラーでやっていくしかないと思っています。

時には真実を突いて子供を解放してあげよう

こういう会話をした後に、まだ「学校に行きたくない」と子供が言うこともあります。そうなると、本音は「家にいたらずっとゲームができる」なのかもしれない……。

子供の話を真に受けて、それに付き合いすぎてしまうと、最終的には子供が辛くなってしまうこともあります。

タイプ2の保護者へのアプローチ

時にはクリティカルシンキング(批判的思考)が必要なことを伝える。

はやとかげ このタイプの子供が言っていることを全て真に受けてしまう保護者がいて、気がかりです。そんな保護者には、こんなふうに伝えています。

僕自身も元・子供だからわかるのですが、子供は嘘をつくし、ごまかしもします。僕もそうだったし、僕の友達もそうでした。

一人っ子のお母さんや、真面目な人生を送ってきた保護者ほど、「この子が嘘をつくなんて、ありえないです!」とおっしゃいます。

子供の側からすれば、嘘やごまかしで一瞬は大人を騙せたとしても、その後に待っているのは「嘘をつき続けなければならない時間」です。これは、本人にとって相当な負荷だと思いませんか?

子供を助けるという意味で、教師が毅然と「それは、違うよね」と言うことも必要です。真実を突くことで、子供を解放してあげる必要があるのです。

SOTA こういう場面こそ、教師の出番だと思います。「いろんな子を見てきた経験値があるからこそ、この子は嘘を言っている」と分かることってありますよね?

子供が嘘をついた時、教師は「二度と嘘をつくな」みたいなことを言いたくなりますが、子供は成長過程にある人間なんですから、これからも嘘はつくと思うんです。

だから、「嘘をついてしまった時にはそれを認めて、正直に言うことが大切だよ」という価値観を同時に入れていくようにしています。