実践事例|戸田市教育委員会 今、求められる管理職のリーダーシップとは? 【緊急検証! 教員のなり手不足問題、私はこう考える! #7】

教員のなり手不足問題は深刻であり、日本の学校にとってその解決が目下の急務です。現在、文部科学省が進めている働き方改革や給特法に関する議論は確かに重要ではありますが、果たしてそれだけで解決となるでしょうか。教育関係者がその他にできること、するべきことは何かを考える7回シリーズの第7回目、最終回です。今回は、校長のリーダーシップに注目します。2023年春に、「学校経営ルーブリック」を策定し、活用を始めた戸田市教育委員会の担当者に話を聞きました。

■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全7回予定)

●提言|玉置崇 大学、教育委員会、学校が今、すべきことは?

●提言|川上康則 学校や教員が、今すぐ考えたい5つのこと

●提言|赤坂真二 大学と学校は今、何を変える必要があるのか

●提言|田中博之 授業に関する業務をスリム化するには?

●提言|専門家が指摘! 学校の同調圧力を弱くすることが重要

●提言|住田昌治 校長がすべきこと、すべきでないことは?

●実践事例|戸田市教育委員会 今、求められる管理職のリーダーシップとは?(本記事)

目次

「戸田市版学校経営ルーブリック」を作った理由

教員のなり手不足問題の原因の一つとして、一部の校長のリーダーシップに問題があるのではないか、といった指摘があります。その対策として、すぐに思いつくのは教育委員会が研修を行うことですが、リーダーシップの何をどのように学べば学校現場ですぐに生かせるのか、よくわからないのが現状ではないでしょうか。

そんな中で、戸田市教育委員会は、学校管理職や学校組織全体として日々の学校経営を振り返る視点(物差し・レンズ)である学校経営ルーブリックを策定しました。これは全国初の試みです。同教育委員会といえば、産業界や学術界、国などと連携した様々な教育改革を進めていることで知られています。それだけに、どんなルーブリックをつくったのか非常に気になります。まずはルーブリックを作成することになった経緯を、次長兼教育政策室長の横田洋和さんに聞きました。

「学校現場で先生方が子どもたちに対して様々な教育活動を行っていくときに、重要になってくるのは、管理職のリーダーシップではないかと考えております。しかし、リーダーシップというワードが魔法のように使われながら、これが具体的に何を指すのかは曖昧であり、これまでは言語化がされていなかったように思います。そこで、我々はスクールリーダーシップを、『働き方改革』を含めた様々な教育改革、学校改革を成功に導く重要な鍵として捉え、その言語化、構造化を試みたのです」

管理職向けのマニュアルを作成するのではなく、あえてルーブリックをつくったのはなぜでしょうか。

「教育委員会としてマニュアルをつくり、Aをやりなさい、Bをやりなさいとマイクロマネジメント的に指示を出すことのほうが一見簡単に感じるかもしれません。しかし、各学校の実情が異なる中で特定のAやBという行動が、普遍的に効果があるのかまではわからないと思うのです。我々には、管理職や先生方が自分事として自分たちの行動を振り返って改善していってほしいという思いがありました。そのための視点として、ルーブリックを示しています」

このルーブリックの作成過程で特筆すべきは、市内に18ある小中学校のすべての校長たち(学校によっては教頭や主幹教諭・教務主任なども含む)、一人一人の意見を約40時間かけて丁寧に聞き取り、それらを元に作られていることです。横田さんに策定にあたり、大事にしたことを教えてもらいました。

「学校現場の『腹落ち』に徹底してこだわりました。具体的には、なぜルーブリックが必要なのか、どんな視点で示されるべきかなどを、管理職に自分事として受け止めて理解してもらうこと、政策を作る人と実行する人を分離させないこと、リーダーシップの理論の文献にあるような学術的な表現を使わず、学校で日常的に使われている言葉を使うこと、などを重視しました。ですから、文献などを元に教育委員会の職員が話し合って作ったのではなく、現場を巻き込み、管理職の先生方自身が抱える思いや課題を明らかにすることからスタートし、ボトムアップの形で一緒に作っていったのです。それにより、腹落ちもするし、自分事として受け入れてもらえて、活用もしていただけるのではないかと考えました」

小中学校の校長や教頭などへのヒアリングは、1回目は2022年8~9月に行われ、横田さんが個別に学校を訪問し、各学校で1時間程度、話を聞いたそうです。そのときに質問したのは、以下の3点です。

●学校経営にあたり重視している視点

●学校経営上で感じている課題

●現在、学校経営上、管理職としてこのような能力が特に必要、または十分に身に付けられていない、と感じているスキル等

「すべての学校の管理職の先生方に同じ質問をしたところ、様々な答えが返ってきました。我々はそれらの意見を学校経営、教育指導、人材育成、外部連携、その他の5つに分類し、そのうえで、リーダーシップを構成する要素として、どのような言葉を使えば共通項として括れるかを考え、学術的な知見も加味して5つの柱を考えました。

例えば、学校経営方針で、学校として目指したい子ども像や学校像を言語化し、明確化するときには、そのビジョンが非常に重要であるという話は、管理職の先生方の皆さんがおっしゃっていたことです。そこで、ビジョンで1つ柱を立てようということで、『ビジョナリー』がまず出てきました。そうやって、管理職の先生たちの声を元に、ルーブリックの柱となる要素を考えていったのです」

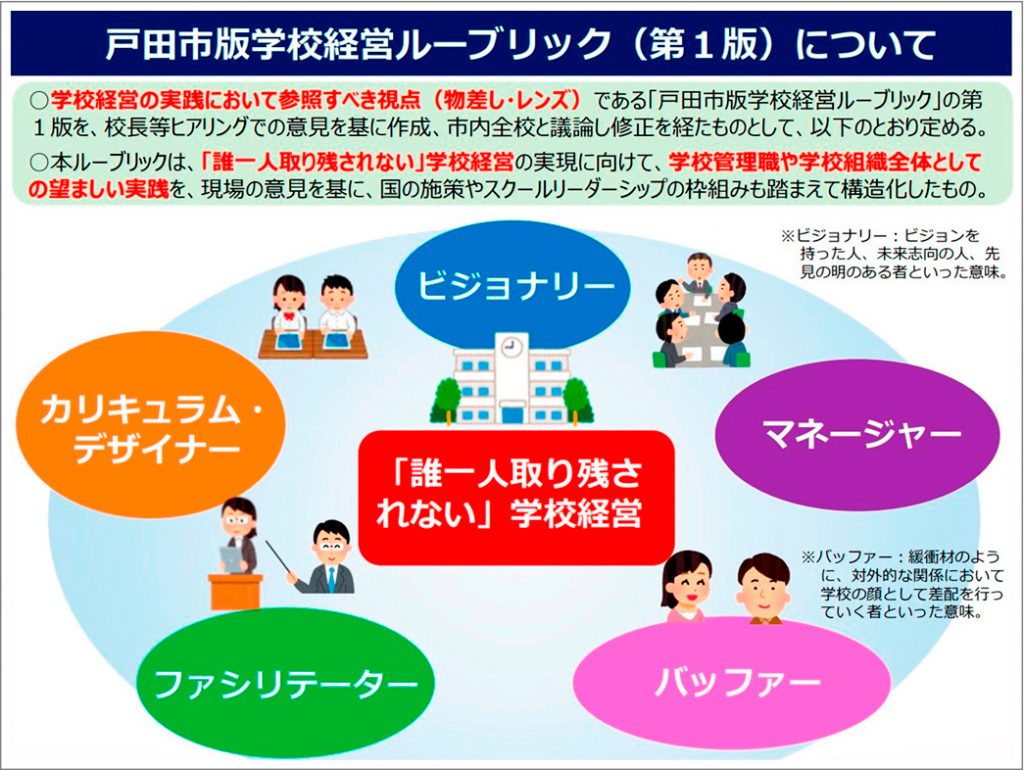

以下が「学校経営ルーブリック」の5つの柱です。つまり、リーダーシップを、5つの要素で表したものです。

①最上位目標を定め、浸透させる「ビジョナリー」

②教育課程を編成・実施する「カリキュラム・デザイナー」

③組織を管理する「マネージャー」

④校内の教職員を育成する「ファシリテーター」

⑤緩衝材のように、学校の顔として対外調整する「バッファー」

5つの柱を構造化した図がこちらです。

この5つの柱が決まった後に、それぞれの柱の下に、具体的な視点として何を入れていくかを、考えていったそうです。そして、2023年1月末に「第0版」が作成されました。普通であればこれで完成となるのかもしれませんが、戸田市では再び、横田さんが18の小中学校を訪問し、管理職たちと約1時間の意見交換を行いました。「第0版」について説明したうえで、「現場の立場から見て足りない視点はないか?」「言葉が難しかったり、言い過ぎになっていたりする部分はないか?」といった観点で意見をもらい、修正を加えていったのです。

さらに、校長会やその役員会にも説明を行い、意見交換をした上で、2023年3月に、最終的に「第1版」を策定・公表しました。こうして学術的な知見の部分と、現場のボトムアップの意見を融合させ、構造化、言語化した学校経営ルーブリックが完成したのです。

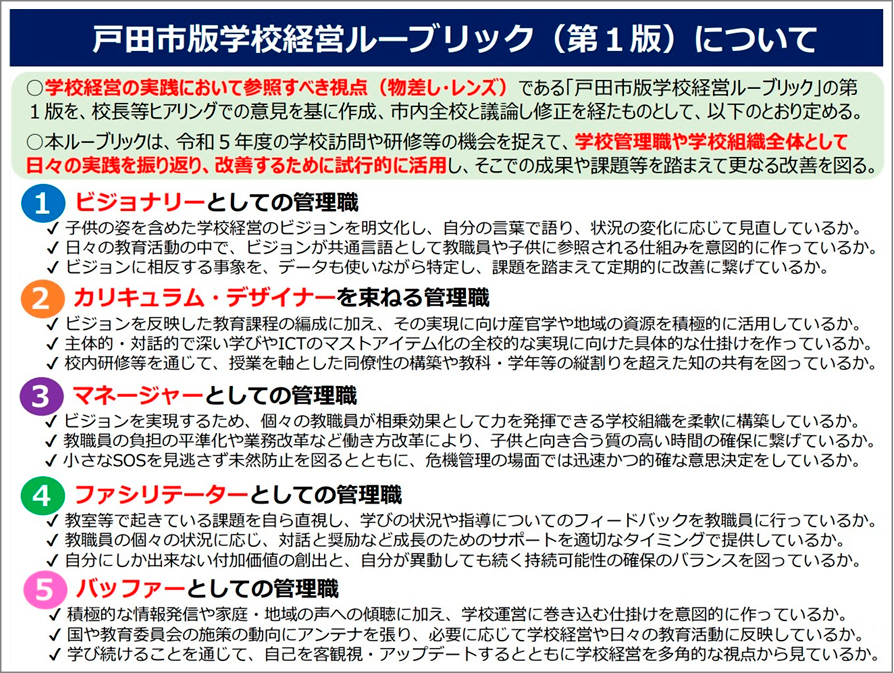

では、実際のルーブリックを見てみましょう。下の図をご覧ください。例えば、校内研修については、カリキュラム・デザイナーのところに、「働き方改革」はマネージャーのところに、人材育成はファシリテーターのところに入っており、学校経営にとって欠かせない様々な視点が網羅されています。

「戸田市版学校経営ルーブリック」のポイント

このルーブリックを理解するうえで、どうしても押さえておかなくてはならないポイントが2点あります。

ポイント1 学校を評価するためのものではない

ルーブリックといえば、学校では「パフォーマンス課題における学習到達度を評価する際の評価基準」として使われますが、戸田市の学校経営ルーブリックは、必ずしも教育委員会が学校を評価するためにあるわけではないようです。

「一般的なルーブリックのように、 学校を1段階から4段階までに評価するようなことは、したくありませんでした。なぜかと言うと、数値化した瞬間に、人間は数値にしか目がいかなくなり、数値で表せない定性的な情報、『ここがあなたの学校のいいところですよ』などと表現される部分が、二の次になってしまうことが肌感覚として多いからです。

我々が作成した学校経営ルーブリックは、学校を評価するというよりも、継続的改善のためのフィードバックを行うためにあります。ルーブリックの柱の下には、それぞれの視点が1行ずつ書いてあり、どれもそう簡単に達成できないことばかりですが、あえてそのように書いています。そこに向けて何ができていて、何ができていないかを管理職が自分事として振り返ったり、教育委員会に見えていることをフィードバックさせてもらったりして、自己評価的なものと他者評価的なものを組み合わせて使っていくための共通言語として、ルーブリックを捉えています」

ポイント2 学校組織全体で取り組む

学校経営ルーブリックは当初、管理職が日々の学校経営を振り返るためのもの、として作っていたといいます。しかし、管理職から「ここに書いてあることを、管理職以外の教職員が担うこともあり得るのではないか」との指摘を受け、管理職だけではなく、学校組織全体として学校経営を振り返るときに使ってもらうことにしました。

「ルーブリックの1つ1つの視点に書いてあることを完璧に実行できている人は、基本的に存在しないと思っています。これらすべてを一人でこなせるような、スーパーマンのような管理職になることを求めるのはあまりにも酷です。ここに書いてあることを、学校組織の中で役割分担をしながら、取り組んでもらうことが重要だと思っています」

役割分担の仕方は学校によって違い、例えば、ビジョナリーの部分は校長、カリキュラム・デザイナーの部分は研修主任として活躍しているミドルリーダー、ファシリテーターやバッファーは教頭先生が担うケースもあるそうです。