「イエナプラン教育」を参考にした「YST」と「ふれあい活動」の取組【連続企画「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実をめざす学校経営と授業改善計画 #07】

2021年度からイエナプラン教育を参考にした自由進度学習「YST(山吹セレクトタイム)」と異学年の探究学習「ふれあい活動」に取り組んできた名古屋市立山吹小学校(児童数657人/2023年4月現在)。その導入の経緯や具体的な実践方法、そのほかのユニークな活動について山内敏之校長に伺った。

愛知県名古屋市立山吹小学校

創立して150年以上になる歴史ある学校。「自立して学ぶことを最大限に尊重する学びづくり」をテーマに自由進度学習と異学年の探究学習を実践する。

この記事は、連続企画「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の充実をめざす学校経営と授業改善計画」の7回目です。記事一覧はこちら

目次

イエナプラン教育におけるブロックアワーとワールドオリエンテーションを参考にした新しい指導の形

名古屋市教育委員会が「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を推進するプロジェクト「ナゴヤ・スクール・イノベーション事業」の実践校である山吹小学校は、2021年度から自由進度学習である「YST(山吹セレクトタイム)」と異学年の探究学習である「ふれあい活動」を実践している。2つの学習をはじめたきっかけ、およびプロジェクトに応募した経緯は、山内校長の「イエナプラン教育」を日本の学校教育にも取り入れたいという強い思いからだった。

「一斉授業を行ってきた中で、子どもたちの習熟度の差について苦悩してきました。また、不登校やいじめ問題、発達障害などの様々な課題と向き合ったとき、従来のやり方では、一人一人に応じた教室環境の整備や、個性を尊重し自己肯定感を育てていく指導の実現が難しく、夢中になって目を輝かせる子どもたちの姿があまり見られないという状況でした。そんな状況で何ができるだろうと考えたとき、『イエナプラン教育』における『ブロックアワー』と『ワールドオリエンテーション』に興味関心を持ちました」

イエナプラン教育

ドイツで始まりオランダで発展した、子どもたち一人一人を尊重し自律と共生に重点をおく教育法。

ブロックアワー

イエナプラン教育の実践の一つ。子どもたち自身で週の計画を立て、自己調整しながら学習を進めていく、「学び方を学ぶ」時間。

ワールドオリエンテーション

イエナプラン教育の実践の一つ。別名「ファミリーグループ活動」とも呼ばれ、科目の枠を超えた総合的な学びについて子どもたち自身で問いを発し、その問いについて協働で探求していく学習。

山内校長はイエナプラン教育におけるブロックアワーとワールドオリエンテーションを土台に、従来の日本の教室環境に合うようカスタマイズした、「YST」と「ふれあい活動」を考案した。しかし、実践当初は多くの課題に直面したという。特に大変だったのは、YSTについて保護者の理解を得ることだった。

「コロナ禍ということもあり、子どもたちの学ぶ様子や成果をお見せできる授業参観の機会を提供できませんでした。そのため、ただ子どもたちに自習させているだけだと捉えられてしまうこともありました」

そこで、PTA主催で開催される保護者のための子育て勉強会「家庭教育セミナー」の場を借りての山内校長とイエナプラン教育協会によるオンライン説明会や、学校だよりを通じた成果報告を継続的に実施。そうした活動が実を結び、徐々に保護者への理解が広がっていった。ただ、YSTの魅力や実践の価値を最も説得力をもって保護者に伝えたのは、「子どもたち自身の行動の変容」だったと山内校長は話す。

「今まで言われない限り宿題や自宅での勉強をしなかった子たちが自主的にタブレットを使って調べものをしたり、自分で計画して勉強するようになったりしてきたと保護者の方々から言っていただきました。実際に子どもたちがいきいきと学ぶ姿を目の当たりにしたことが、保護者の方々の理解をより進めたと実感しています」

YSTで実践する「個別最適な学び」と「協働的な学び」―学び方を学ぶ

現在は1・2年生が週におよそ4~5時間、3年生以上は週に8~10時間ほど、YSTの時間を取っている。まず、週末に教員が翌週の予定などが記入された「週計画」と学習の目指すゴールや時間数の目安などが記入された「単元進度表」を配付。子どもたちはそれらを見ながら、「月曜日の3時間目に国語をやって木曜日の2時間目に算数をやろう」「社会の調べ学習はタブレットを使おう」などと自分で学習を計画する。

どの教科をどの教材で学習するかだけでなく、「誰と」学習するかも子どもたち自身で決められる。友達同士で机を並べ合って教え合いながら勉強する子もいれば、一人で黙々と勉強する子もいる。その際、担任の教員は教室をまわりながら、問題につまずいている子や進め方がわからず悩んでいる子がいれば適宜アドバイスを行う。教員は一人一人を見て個別に指導することができ、子どもたちも自分のペースで学習を進められるうえ、気兼ねなく質問することが可能になる。

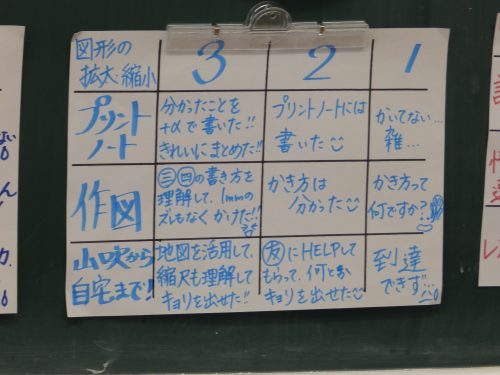

単元のはじめには、教員が学びの動機付けとして「インストラクション」を一斉に行う。その際、単元の具体的なゴールや学び方を共有する。また、3段階のルーブリック(到達度を示す評価基準)を掲示することで、「この単元の時間にこんなことができるようになったら3、ここまでなら2、あるいはここまでしかできなかったら1」と、子どもたちが学びを自分自身で評価できるようにする。

YSTで重要なのは、「振り返り」であると山内校長は話す。

「授業内容はもちろん、学び方も振り返ります。『静けさの尊重』という言葉があります。友達同士、一生懸命に声をかけ合うのもいいけど、声量によっては他の友達の迷惑になりうることなど、他者の視点で物事を考えることにつながります。学び方を振り返ることで、子どもたちは自分にとっていちばん学びやすい環境を作り上げていくようになります」