子どもが集中して取り組み、技能を高めるにはどうすればいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #18】

#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16に紹介されている短なわ跳びや長なわ跳び(以下、なわ跳び)は、仲間と関わり合いながら学びが深められ、短い時間で運動量を確保できる価値の高い教材です。しかし、その運動量の多さから、45分間なわ跳びを取り組ませると、疲れて集中力が途切れてしまいます。またほとんどの運動教材の学習で、できるようになるためのポイントを理解しても、すぐにできる子どもは多くありません。できない時間が長く続くと、子どもたちの意欲は低減します。

そこで今回は、子どもの集中力を保ちつつ活動量を確保することで技能を高め、リズムよく授業運営ができる「1時間2教材の授業」について紹介します。

執筆/学校法人 明星学苑 明星小学校教諭

東京私立初等学校協会 体育研究部主任・風間啓介

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

Ⅰ.1時間2教材の授業とは

45分間の授業で1つの教材を扱う授業があります。これに対し、ここで紹介する1時間2教材の授業は、1回の授業で2つ以上の教材を組み合わせます。

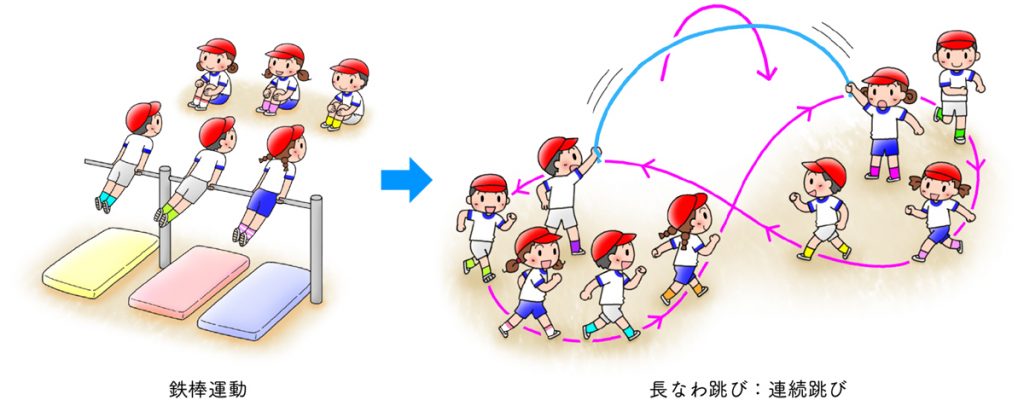

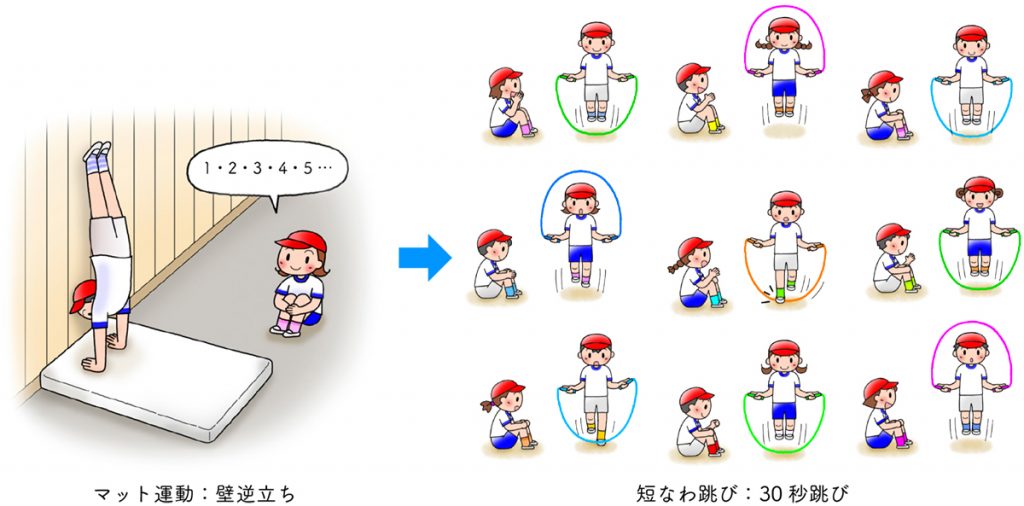

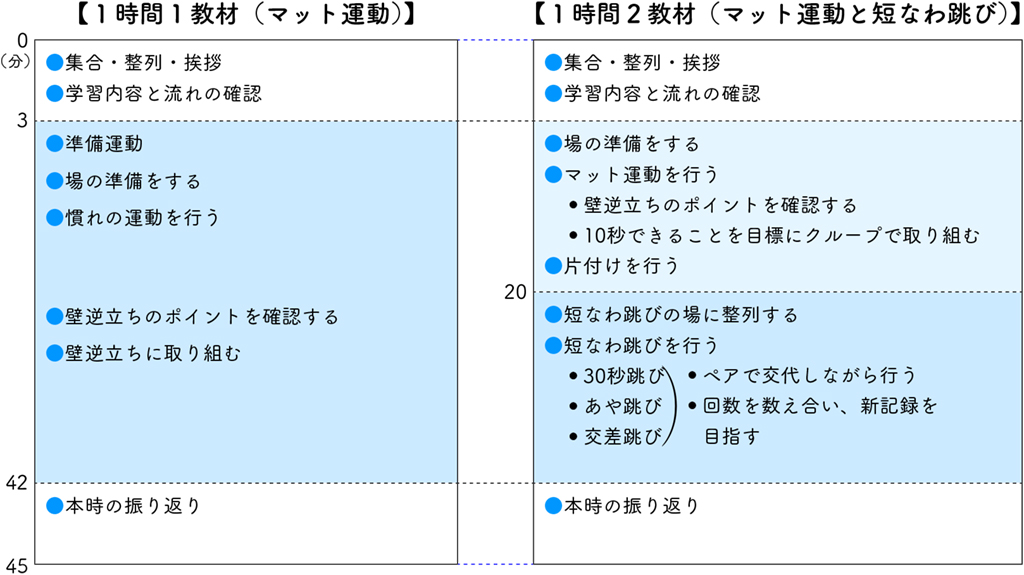

例えば、我々は鉄棒運動と長なわ跳びの「連続跳び」。マット運動と短なわ跳びの「30秒跳び」、「あや跳び」「交差跳び」といった教材を組み合わせています。組み合わせる際には、気温が低くなければ、みんなで盛り上がれる運動や躍動的な運動を後にすると、「盛り上がった」「楽しかった」というイメージで終われます。ボール運動やリレー、長なわ跳びなどは、後半に扱うことをおすすめします。

45分の中ほどで教材を切り替えることが多いのですが、単元のはじめは、場の設定や運動の方法、ルールなどを説明するために、半分以上の時間を使うことがあります。

Ⅱ.1時間2教材のよさ

1.運動の頻度が高まり、運動感覚・技能が身に付く

1つの教材で、1回20分~25分程度授業を行うと、単元全体の構成が下表のようになります。

運動ができたり、上手になったりするためには、運動に触れる回数を多くする必要があります。表のように、1単元を5時間扱いとして計画すると、1時間1教材の場合は2週間で終わってしまいます。2週間の学習で子どもの運動技能が高まる可能性は高くありません。そうかといって、単元を大きくすると、他の領域・教材の時間にしわ寄せがいってしまいます。一方、1時間2教材で計画を立てると、同じ5時間で、単元の運動に4週間程度取り組むことになります。期間が長い分、単元の運動に接する機会が増えるため、運動の頻度が高まり、運動感覚・技能が身に付きやすくなります。

2.メインの感覚をもって全力で取り組める

1時間2教材で扱う2つの教材は、どちらもメインの教材として捉えています。「メイン」というのは、どちらかが補助教材ということではなく、子どもがどちらも十分に楽しめる挑戦的な課題のある教材という捉え方です。「〇〇の練習のための運動」という捉えは、できるだけ避けたいものです。

3.集中して取り組むことができる

なわ跳びや走る運動などは、全力で取り組むと疲れてしまい、45分集中し続けることはできません。また、鉄棒運動やマット運動などでは、長い時間取り組むことでマメができたり、膝裏が痛くなったり、目が回ってしまったりすることがあります。これも集中力を欠いてしまう原因となります。

1時間2教材の授業では、子どもの実態に合わせて、20分を目安に教材を切り替えることで授業にリズムが生まれ、集中力を保ちながら授業を進めることができます。

4.小学生の発達段階にぴったり

小学生は、新しいこと(課題、教材など)に興味を持ち、積極的に取り組もうとする特徴があります。この傾向は、低学年ほど顕著です。一方で、1つのことに集中できる時間が短いという特性もあります。ここで紹介する1時間2教材の授業は、こんな小学生の発達段階にはぴったりな授業スタイルです。