小学国語「構造的板書」の工夫とコツ(古文を声に出して読んでみよう/日常を十七音で)

スッキリした分かりやすい構成で、子どもたちに伝わりやすい板書の書き方を目指す本シリーズ。今回は、小五の国語の「古文を声に出して読んでみよう」「日常を十七音で」をテーマにして、 樋口綾香先生(大阪府公立小学校教諭)に、 チャートやマトリクスを使って言葉を多面的に捉え、自学自習を進めていけるようにするための構造的板書について解説していただきます。

目次

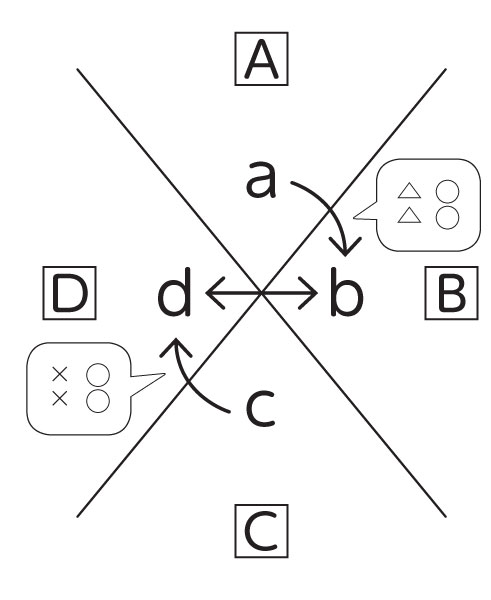

国語スキル1:Xチャートの使い方〈その1〉

Xチャートは、観点を設けて、対象を多面的・多角的に見るときに使います。4つの観点を仮にA・B・C・Dとします。A~Dの観点で調べた内容a・b・c・dを上図のように書き込みます。a・b・c・dは、どれも隣り合った場所に書いてあるため、比較しやすくなっています。矢印などを使って比べたことによる共通点や相違点を書き込んだり、関連づけたことによって分かった関係を書き込んだりすることができます。

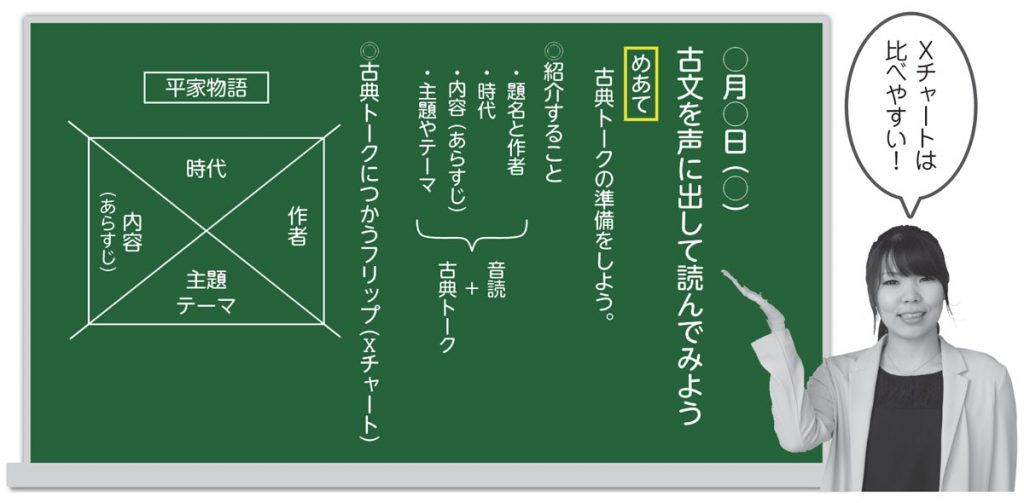

「古文を声に出して読んでみよう」(東京書籍五年)

この単元では、親しみやすい古文を教材として、内容の大体を知り、音読することによって伝統的な言語文化に親しむことができるようにするのが目的です。しかし、音読だけでは誰もが古文に親しみをもつことはできません。そこで、教科書に載っている親しみやすい古文(竹取物語・平家物語・おくのほそ道など)を比べる調べ学習をしてから、それらを紹介する活動「古典トーク」を行います。

調べるときの観点は、次の4つです。

A 作者

B 作品ができた時代

C 内容(あらすじ)

D 主題やテーマ

★協働的に学習しよう

1グループで1作品を調べます。グループの中で、A~Dの担当者を決めて、資料から調べます。自分の担当を決めて責任をもつことは、意欲につながり、さらに調べたことを共有する必然性が生まれます。全員でXチャートが完成したときには達成感を味わえるでしょう。

一作品を細かく読み解くよりも、多くの作品に触れ、好きな作品を見つけたり、古文に興味をもてるように古典トークを楽しみましょう。