小6算数「資料の調べ方(1)-平均-」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・石原裕太

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

本時のねらいと評価規準

(本時2/ 10)

ねらい

代表値としての平均について理解する。

評価規準

資料の特徴を調べる時に、平均を用いることがあることを理解している。(知識・理解)

問題

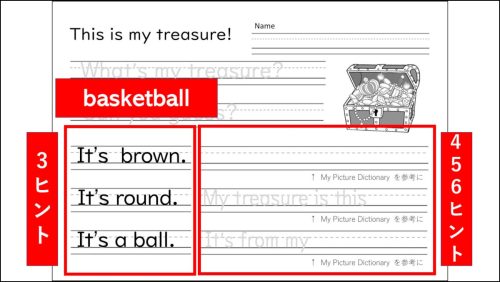

12 月10 日に、重い卵がよく産まれたと言えるのは、東小屋と西小屋のどちらの小屋ですか。

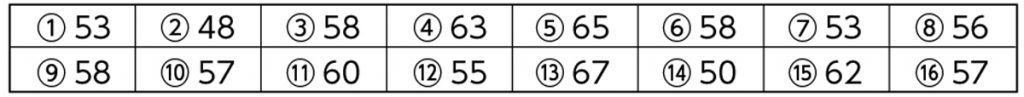

12 月10 日に東小屋のニワトリが産んだ卵の重さ(g)

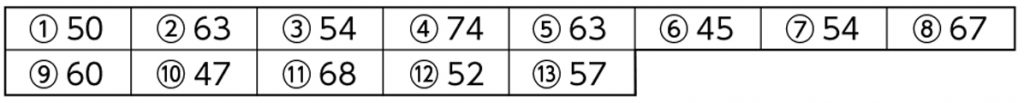

12 月10 日に西小屋のニワトリが産んだ卵の重さ(g)

表を見比べて考えてみましょう。どちらの小屋だと思いますか。

東小屋だと思う。

西小屋だと思う。

2つの表を見比べても、はっきり分かりません。

では、どのように比べたらよいか、考えていきましょう。

本時の学習のねらい

どのように比べればよいか考えよう。

見通し

表を見てわかることはなんですか。

全体の中で一番重い卵は西小屋の74gで、一番軽いのは西小屋の45gだね。

それぞれの60g以上の卵の数を比べれば、どちらが重い卵が多く産まれたかが、分かるんじゃないかな。

卵の重さを順に並べてみたらどうかな。

自力解決の様子

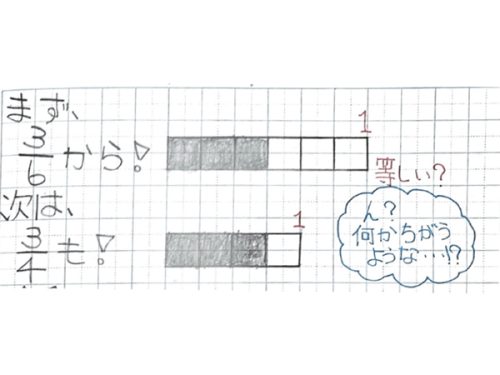

A いちばん重い卵で比べる

東小屋………67g

西小屋………74g

B いちばん重軽い卵で比べる

東小屋………48g

西小屋………45g

C それぞれの小屋の卵の重さの合計で比べる

東小屋………920g

西小屋………754g

D それぞれの小屋の卵の重さの平均で比べる

東小屋………57.5g

西小屋………58g

学び合いのポイント

すぐに「平均」を用いるのではなく、どのような比べ方が適しているか根拠を明確にすることが大切です。

イラスト/横井智美

『小6教育技術』2018年11月号より