小5国語「クラスで活動報告をしよう」指導アイデア

執筆/沖縄県公立小学校教諭・村吉優子

編集委員/国立教育政策研究所 教育課程調査官・菊池英慈、那覇教育事務所指導主事・上里亮

教材名/クラスで活動報告をしよう(教育出版 五年下)

指導事項/B書くこと(1) イエオ 伝国イ(キ)

目次

単元で付けたい資質・能力

①言語活動とその特徴

活動報告文は、係活動や委員会活動等の、一定の継続的に行った活動を報告するために書く文章です。文の構成として、「活動の目的」「活動内容」「成果と課題」「活動して考えたこと」等が考えられます。

本単元では、係の活動報告文を文集にまとめることで、学級で読み合ったり他のクラスにも伝えたりする言語活動を位置付けます。

②言語活動を通して付ける資質・能力

伝えたいことを明確にして書くことを決め、目的に合わせて図や表などを効果的に用いるなど、読み手を意識して文章全体の構成を工夫した文章を書く力を付けます。

③指導のポイント

・二種類の文章を比較することで、具体的な活動報告文の様式を知り、どのような目的でどう書いたらよいかが具体的に理解でき、学習の見通しがもてるようにします。

・活動報告文に用いようとするグラフや表等の根拠となる資料が、目的や意図に沿ったものになるよう吟味させていきます。

・相互評価する際の観点を示し、構成や引用、事実と考えの書き分けなどを意識してよりよい活動報告文を書くことにつなげます。

活動報告文の題材例

・クリーン活動についてまとめ、よりよい街づくりについて考える。

・委員会活動の報告文を書いて活動への理解を深める。

・学校や地域の行事に参加し、活動したことを報告する。

・係の活動報告文を書いて文集にまとめよう。

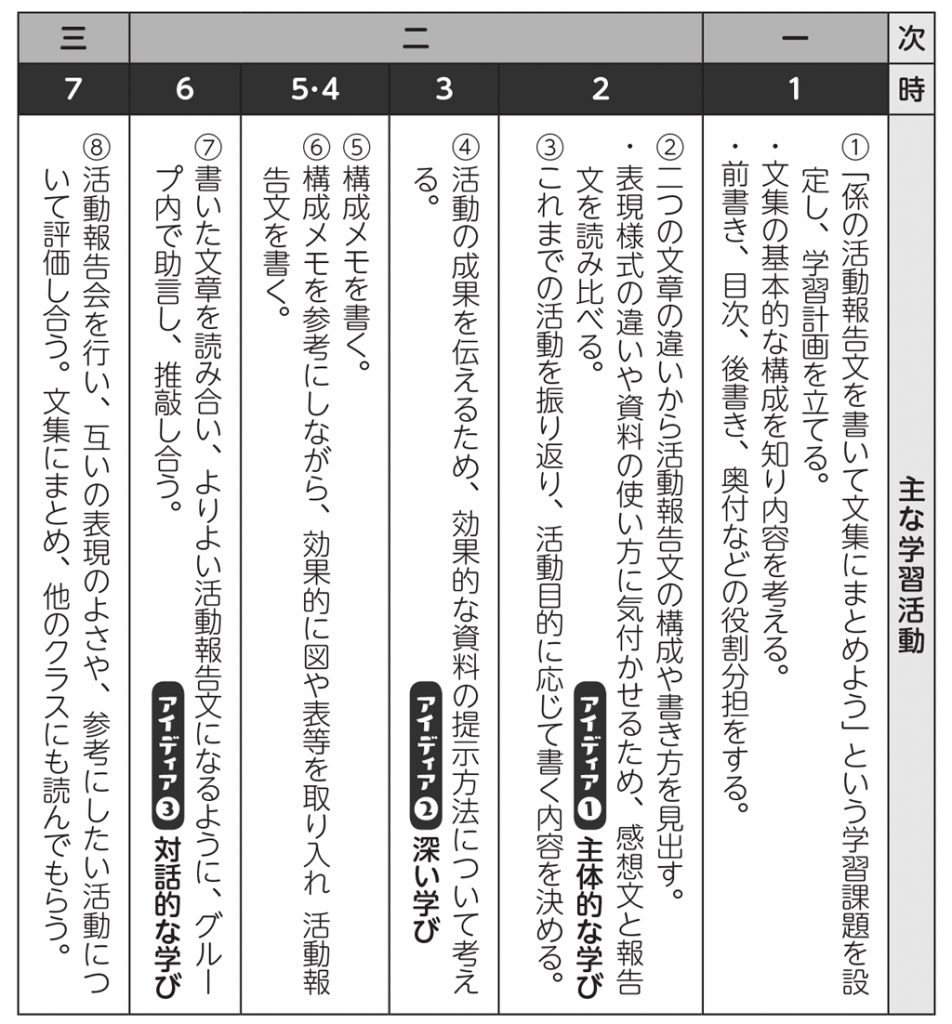

単元の展開(7時間扱い)

アイディア① 活動報告文の構成や特徴を知る。

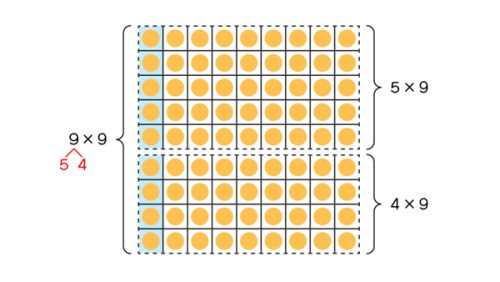

AとBの二つの文章を比べることで「活動報告文」の特徴をつかませます。

A「活動報告文」

B「感想文」

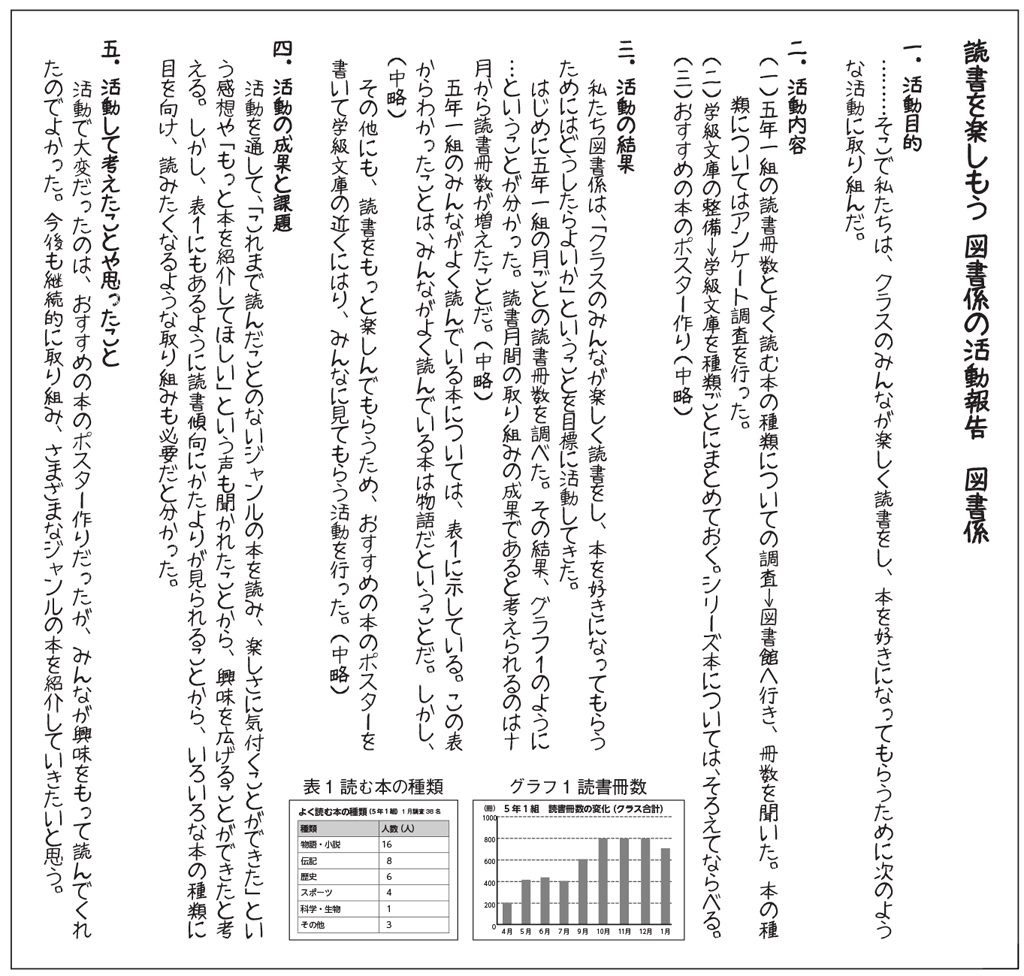

活動を報告するには、どの文が適しているのかな。Aの「活動報告文」には表やグラフがありますね。

Aは、見出しで活動の流れがよくわかります。

Aの「活動報告文」は、目的と活動内容、成果等で構成され、見出しで活動の流れが分かりやすく示されています。AとBの文章の種類と特徴について確認し、文章全体の構成の効果に気付かせます。

二つの文章の比較を通して、ゴールとなる「活動報告文」のイメージをもたせ、これから学習することを見通します。また、引用、資料の使い方、構成の工夫など、子供が自分で表現様式の違いを発見できるようにしましょう。AとBの文章にはそれぞれどんなことが書かれているのか、活動したことが分かりやすいのはどちらか、その訳は何かを考えさせるようにしましょう。そうすることで、目的に合った文章構成があることに気付くことができます。

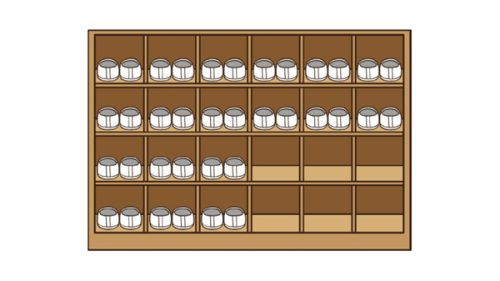

アイディア② 活動の成果を伝えるため、効果的な資料の掲示方法について考える

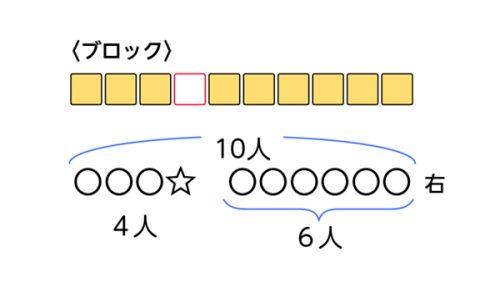

活動の成果について説得力をもって伝えるためには、図表やグラフなど、考えの根拠となる資料を用いると、さらに効果的です。伝えたいことは何か、それを伝えるためには、どんな資料が必要なのかを話し合います。読み手に伝えたいことが伝わる資料になっているかを話し合いましょう。

資料を用いることで、活動の成果がより伝わるようにしましょう。グラフや表、写真等の資料には、それぞれの特性があります。伝えたいことに応じて選べるようにしましょう。

図やグラフなどを用いて、読み手に伝わるように記述するために

イラスト/和久田容代、横井智美

『小五教育技術』2019年2/3月号より