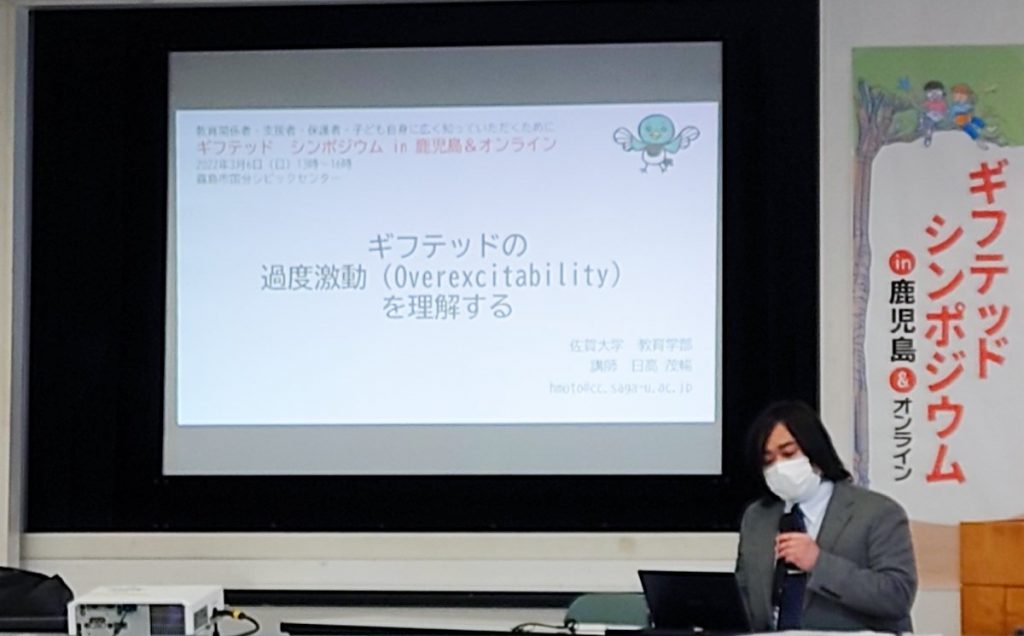

ギフテッドの特徴「過度激動」を理解するポイント【ギフテッドシンポジウム in 鹿児島 #3】

前回、「ギフテッドへの理解を深めるために過度激動という概念を知っておくと良い」ということを学びました。今回は、佐賀大学の日高茂暢先生に、不登校対応にも役立ちそうな「ギフテッドの過度激動」について詳しくご説明いただきます。

取材・執筆/楢戸ひかる

目次

ギフテッド当事者が困っていること

ギフテッドの発達支援や保護者の相談を受けている日高先生は、こんなふうに言います。

ギフテッド支援の現場にいる身として言えることは、当事者からの相談は、世間から注目されがちな『才能開発』の分野だけではないのです。

むしろ、知的能力の高さとアンバランスなことが多い『情緒面』や『対人関係』といった部分の相談も目立つように思います。情緒面や対人関係といった部分の課題を整理する一つの尺度として過度激動が役立ちます

ギフテッドにみられる特徴…人格発達の視点から

過度激動は、ギフテッドの研究をしていたポーランドの精神科医カジミシェ・ドンブロスキ先生が初めて導入した概念です。

ドンブロスキ先生は、ギフテッドの人格発達には3つの特徴があるとしました。

- 優れた能力 知能、運動能力、音楽や芸術などの才能

- 第3要因 Dynamics

- 過度激動 Overexcitability

(日高先生発表資料より筆者抜粋)

一つ目は、優れた能力。

二つ目は、 Dynamics 。 Dynamics とは、「先天的な要因」や「環境的な要因」を第一、第二の要因とするならば、「第三の要因」と言われ、「これを表現したい」「こういう自分になりたい」という強い動機付け(自律性)を持っていることを指します。

そして三つ目が、 Overexcitability (※)です。過度激動とは、文字通り、過度な感情や行動を示す状態です。

多くの人が自然に受け入れることができる物事に過剰に反応してしまうなど、過度激動があると集団生活の中で苦しいことがあります。

※ Overexcitability は、「OE」と略されることが多いです。インターネットのギフテッド関係では古くから過度激動と訳されていますが、近年はより理解しやすい訳として、超活動性、過興奮性と書かれている場合もあります。

過度激動5つのタイプ

過度激動には、次の5つのタイプがあります。それぞれの特徴をザックリと知っておくと良いでしょう。

- 精神運動性OE 活動的でエネルギッシュな行動や性格

- 感覚性OE 視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚に対する喜びや不快の亢進

- 想像性OE イメージの鮮明さ、連想の豊かさ、比喩の多様、空想、発明

- 知性OE 積極的に知識を獲得し、見聞きしたものを分析的にとらえ、理解しようとする強い動機付け

- 情動性OE 感情の起伏の大きさや調整の難しさ、他者の感情との同一化、特定の人・もの・場所に対する強い愛着

(日高先生発表資料より筆者抜粋)

詳しい内容に興味のある方は、『ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法』(片桐正敏・編著/小学館刊)の第1章「ギフテッドとは、どんな子ども?」の中の「激しくも、豊かな感情を示すギフテッド(P28)」をご覧ください。