小1生活「じぶんで できるよ」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小1生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「じぶんで できるよ」の単元を扱います。

執筆/静岡県公立小学校教諭・谷口和幸

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

静岡県公立小学校校長・伊藤あゆり

目次

年間指導計画

| 4月 | どきどき わくわく 1ねんせい(スタートカリキュラム) |

| 5月 | がっこう だいすき |

| 6月 | きれいに さいてね |

| 7月 | なつが やってきた |

| 8月 | いきものと なかよし |

| 9月 | あきを さがぞう |

| 10月 | あきの おもちゃを つくろう |

| 11月 | あきまつりを しよう |

| 12月 | じぶんで できるよ |

| 1月 | ふゆを たのしもう |

| 2月 | あたらしい 1ねんせいに がっこうの ことを つたえよう |

| 3月 | もうすぐ 2年生 |

単元目標

家庭生活について、調べたり、尋ねたりする活動を通して、自分の家庭生活を振り返り、家庭生活を支えている家の人のことや、家の人のよさ、自分でできることなどを見付け、家庭での生活は互いに支え合っていることが分かり、自分の役割を積極的に果たすととともに、規則正しく健康に気を付けて生活しようとすることができるようにする。

(時計や生活シーンのイラストを提示しながら)いつも、家でどんなことをしているかな

家に帰って、すぐに宿題をしているよ

その時間は、テレビを見たりゲームをしたりしているよ

お家の人と朝ごはんを食べているよ。みんなは家でどんな1日を過ごしているのかな

学習の流れ(全12時間)

単元に入る前のポイント

本単元の学習活動は、家庭の理解と協力が不可欠です。事前に子供の家庭環境や生活環境の実態把握を十分に行うとともに、活動の趣旨について各家庭に連絡し、理解や協力が得られるようにしておきましょう。また、個々の家庭の状況を踏まえ、十分な配慮を行う必要があります。

【小単元1】じぶんの 1日を 見つめよう[1時~3時]

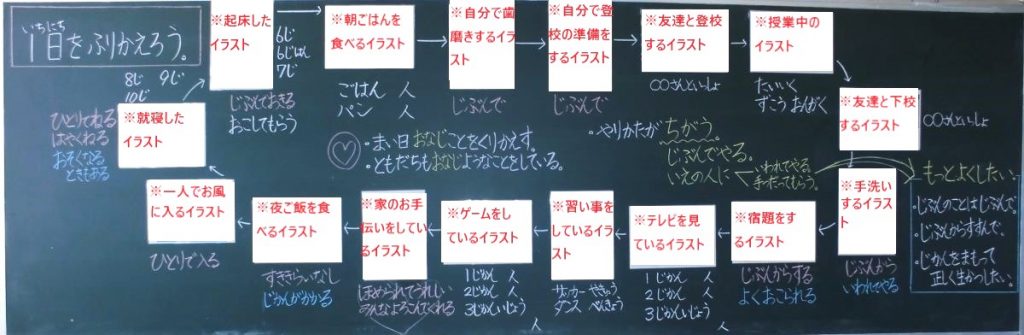

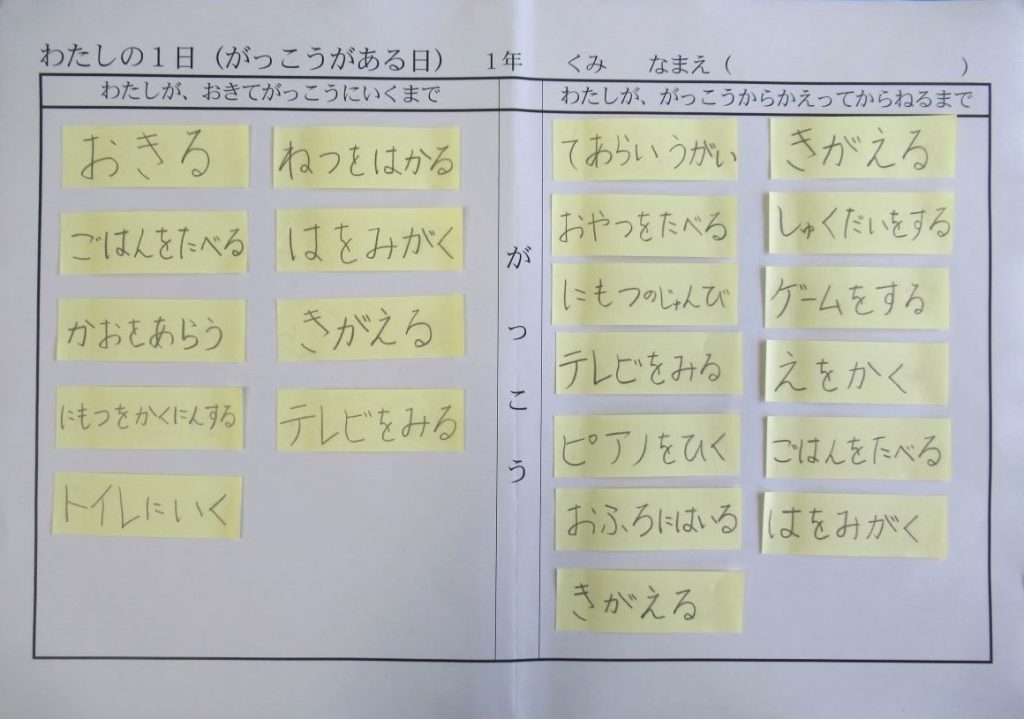

①じぶんの 1日を ふりかえろう

朝起きてから夜寝るまでの間に、自分が毎日、家でどんなことをしているかを思い出していきましょう。発言したり付箋に書き出したりする活動を通して、無自覚だった自分の行動や生活習慣を自覚したり、自分の生活に関心をもったりできるようにしていきましょう。

②1日の こうどうを 見なおそう

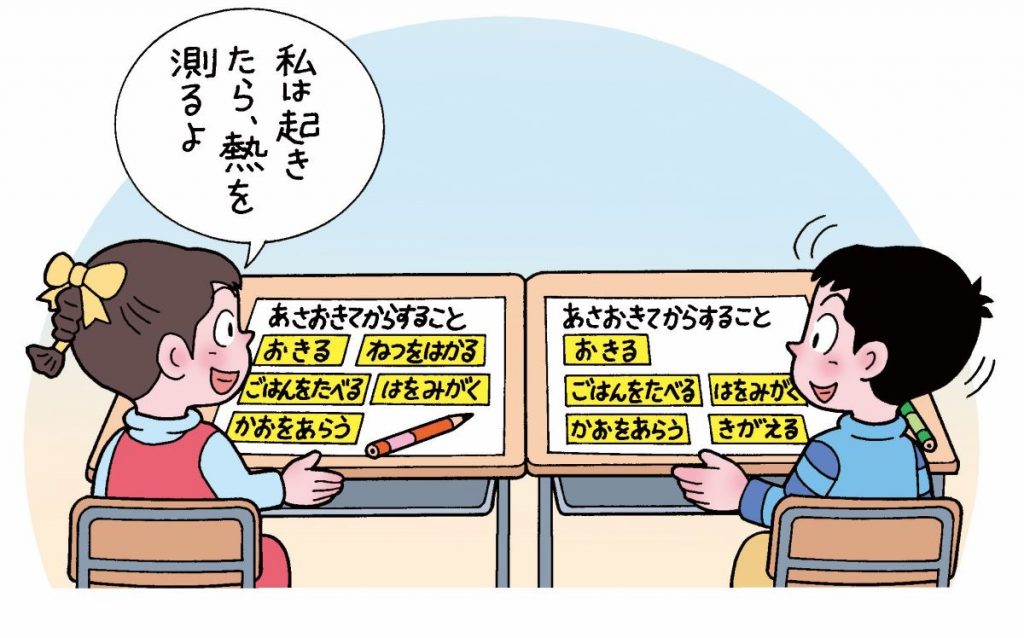

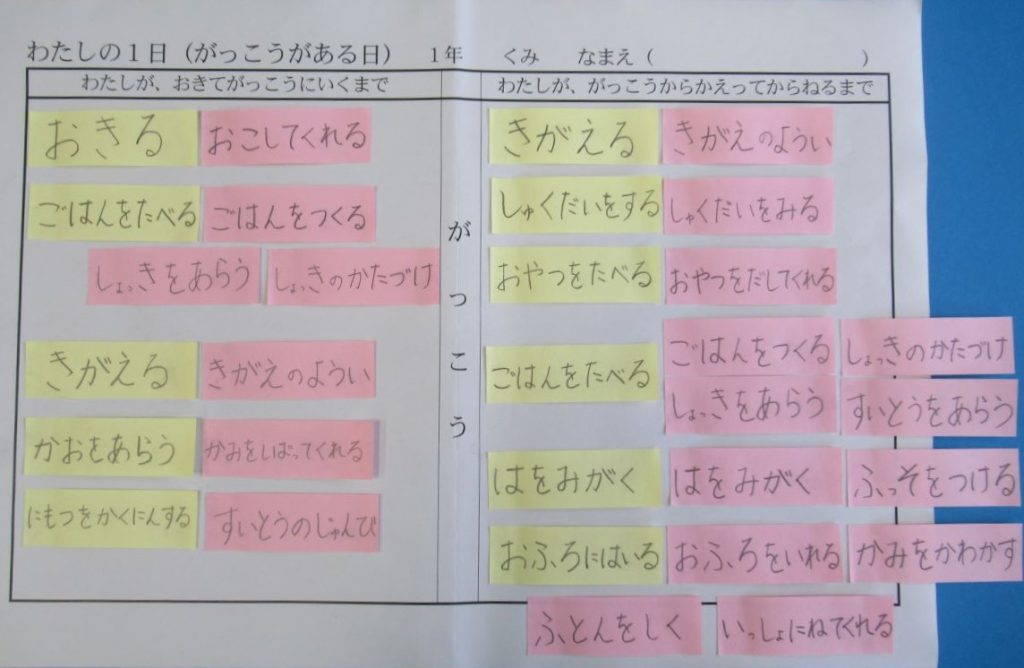

前時で自分の行動を書き出した付箋を使います。生活の順序に沿って並び替えながら、自分の1日の流れを確認していきます。そして、家庭生活がよりよくなるように付箋の順序を変えたり付箋を付け加えたりしていきます。その際、友達と意見を交流することを手掛かりにして、自分の生活をよりよくしていこうという気持ちを高めていきましょう。

付箋を使うことで自由に並び替えたり、付け加えたりしながら考えることができます。試行錯誤を繰り返す中で、順序への意識が高まり、子供のプログラミング的思考を促すことができます。

③1日の せいかつの ことを つたえあおう

付箋を使って整理した「自分の1日」を、グループの中で伝え合います。

「1日の生活のことや見直したところを、友達と伝え合いましょう」「友達の話を聞いて感じたり考えたりしたことを伝え合いましょう」と発問し、友達との共通点や、違いに気付くとともに、規則正しく健康に生活していこうという意欲を育んでいきます。

また、家の人と一緒にしていることにも目を向けて、自分の生活に家族が深く関わっていることへの気付きを促し、次の小単元につなげていきましょう。

友達と伝え合う際は、家庭によって様々な生活スタイルがあることを考慮し、自分と違う生活習慣を尊重し合えるよう配慮しましょう。

評価規準

思考・判断・表現:家庭生活を思い起こし、自分の生活の様子やよりよい生活に向けた改善点について発言したり付箋に書き出したりしている。

【小単元2】じぶんで できる ことを しよう[4時~9時]

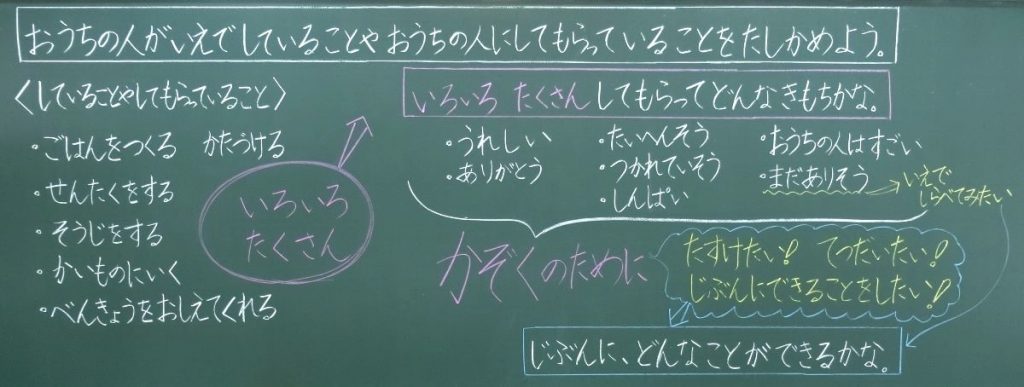

①おうちの 人が して いる ことや おうちの 人に してもらって いる ことを たしかめよう

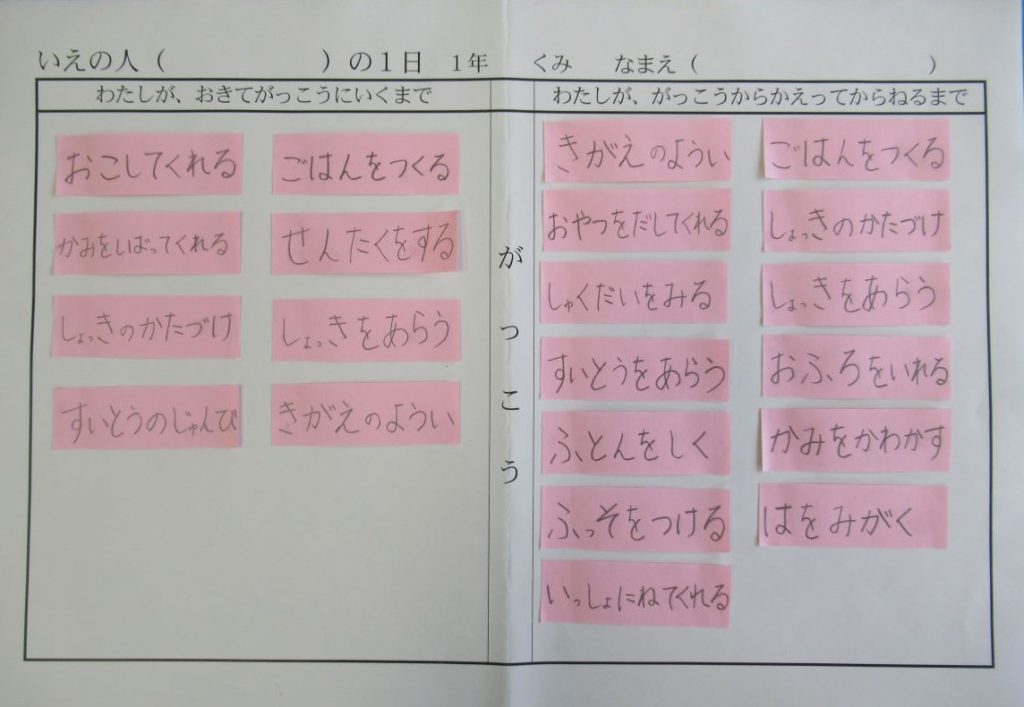

「家の人がしていることや家の人にしてもらっていること」を思い出して付箋に書きます。このとき、前小単元で使用した付箋と違う色の付箋に書くようにするとよいでしょう。

前小単元で使用した付箋と、今回の付箋を比べたり、つなげたりして、自分の生活に対する家族の関わりについて考えます。

自分がしてもらっていることがたくさんあることへの気付きや家の人への感謝の気持ちを伝え合い、「家の人のために、自分ができることをやりたい」という自然な思いを次時の学習へとつないでいきましょう。

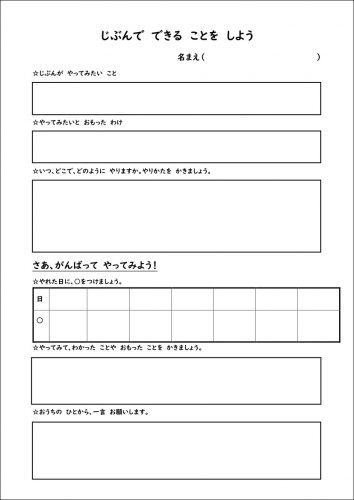

②じぶんが できる ことを かんがえて けいかくを 立てよう

「家の人がしていることや家の人にしてもらっていること」の中から、自分でできることを考えます。「なぜその仕事をしようと考えたのか」「その仕事をいつ、どこで、どのように行うのか」「自分なりに工夫できることは何か」など、理由や取組方を具体的にイメージさせながら、ワークシートに記入していきます。

③じぶんの とりくみを おうちの 人に つたえよう(家庭での取組1)

家の人にワークシートを見せながら、自分が取り組む内容を説明したり、お家の人のやり方や工夫を調べたりします。そして、ワークシートに書き加えていきます。

④じぶんで できる ことを やってみよう(家庭での取組2)

家庭で、自分でできることに取り組みます。

ワークシートには、実施の有無をチェックする欄や保護者からのコメントを書いてもらう欄を設けるなどして、意欲的に取組を継続できるようにします。

⑤じぶんが とりくんだ ことを しょうかいしよう

写真や動画を見せたり、実演を交えて発表したりしながら、取組の様子や気付いたこと、取り組んでよかったことなどを伝え合います。その中で、役割を果たすことの楽しさや家庭の温かさ、よさを共有していきましょう。そして、これからも続けたい、他のことにも挑戦したいという思いや願いが生まれるよう、個々の取組を認め励まし、次の小単元へとつなげていきます。

体験活動(家庭での取組)と表現活動(学校での伝え合い)を繰り返すことで、気付きの質を高めていきましょう。友達の取組の様子に刺激を受け、「もっとがんばろう」「もっと工夫してみよう」という思いをもち、自分の実践に生かせるよう支援しましょう。

評価規準

知識・技能:家族には、それぞれ果たしている仕事や役割があることが分かっている。

知識・技能:日常生活において、生活リズムや健康に気を付けて生活している。

思考・判断・表現:家の人の存在や役割、喜びそうなことを意識して、自分にできそうなことを決めている。

主体的に学習に取り組む態度:家の人のためにという願いをもって、自分にできることに繰り返し取り組もうとしている。

【小単元3】これからも つづけよう[10時~12時]

①これからも つづけていきたい ことを かんがえよう

さらに自分が続けていきたいこと、挑戦したいことを考えて、記録カードに書きます。取組の内容を「自分のこと」「家のこと」に整理するなどして、「自分のこと」については、学校生活でも取り組めるよう意識づけていくとよいでしょう。

②じぶんに できる ことを つづけてみよう(家庭での取組3)

引き続き、自分でできることに取り組みます。適宜、続けて取り組んでいる様子を伝え合う場を設定したり、カードに書かれた保護者の感想を取り上げたりして、意欲が持続するよう支援しましょう。

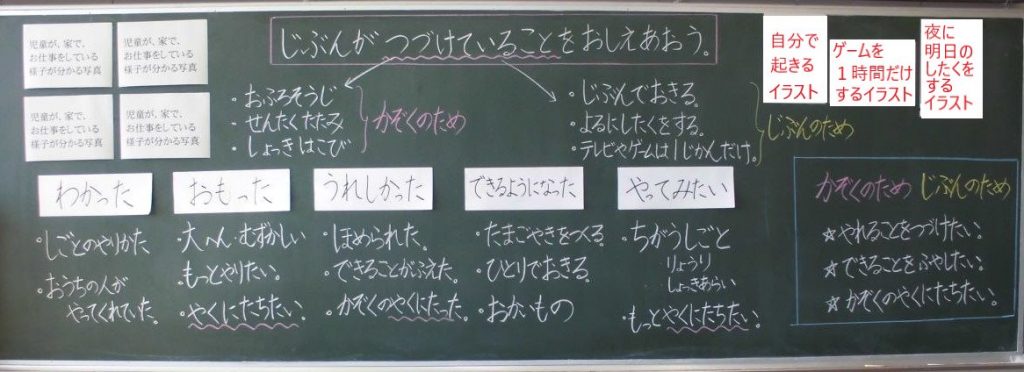

③じぶんが つづけている ことを おしえあおう

2~3週間後、自分が続けていることや続けてよかったことなどを教え合います。自分たちの家での役割が、家族に喜ばれ、家庭の役に立っていることを共有し、自分の成長を実感できるようにしていきましょう。

続けて取り組んでみて、どうですか?

食事の後片付けをしたら、お家の人にほめてもらえてうれしかったです

これからもできることを続けていきたいです

学習を始める前の自分と今の自分を比べて、変わったところはありますか

部屋のお掃除とか、お家でできることがふえました

家族の役に立てるようになりました

活動前の自分と今の自分を比較することで、できるようになったことが増えたり、自分の成長に気付いたりできるようにします。

評価規準

知識・技能:家族の大切さや自分が家族によって支えられていること、自分も家庭生活を構成している大切な一人であることに気付いている。

思考・判断・表現:家庭生活におけるそれぞれの役割を見直しながら、自分の取組方を決めている。

主体的に学習に取り組む態度:家庭生活をよりよくするために、自分の取組を見直しながら自分の役割を果たそうとしている。

1人1台端末を活用した指導アイデア

小単元2「じぶんで できることを しよう」では、家に端末を持ち帰り、取組の様子を写真や動画で撮影してもらうよう、家庭に依頼します。撮影には、保護者への丁寧な説明と同意が必要であり、プライバシーに十分配慮して行うようにしましょう。

撮影した写真や動画を使って、学校で自分の取組を伝え合う活動では、それらを提示しながら発表することで、よりリアルに様子を伝えることができます。

評価のポイント

家庭での取組の様子を多様な方法で把握する

主な活動は家庭で行うことになります。家庭での取組の様子は、学校での発言や動作化、ワークシートなどのほか、家庭での取組の記録カードや動画、日記など、多様な方法で把握するように努めましょう。

また、単元終了後の学校での生活の様子や家庭での継続的な取組の様子なども評価の対象とし、広い目・長い目で子供の学びを見取っていきましょう。

参考資料/

・『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 生活編』(文部科学省/東洋館出版社)

・『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校 生活』(国立教育政策研究所 教育課程研究センター/東洋館出版社)

・『あたらしいせいかつ上 教師用指導書 授業展開編』(東京書籍)

イラスト/高橋正輝