どうすれば持続可能な指導&働き方ができるのか?|沼田晶弘の「教えて、ぬまっち!」

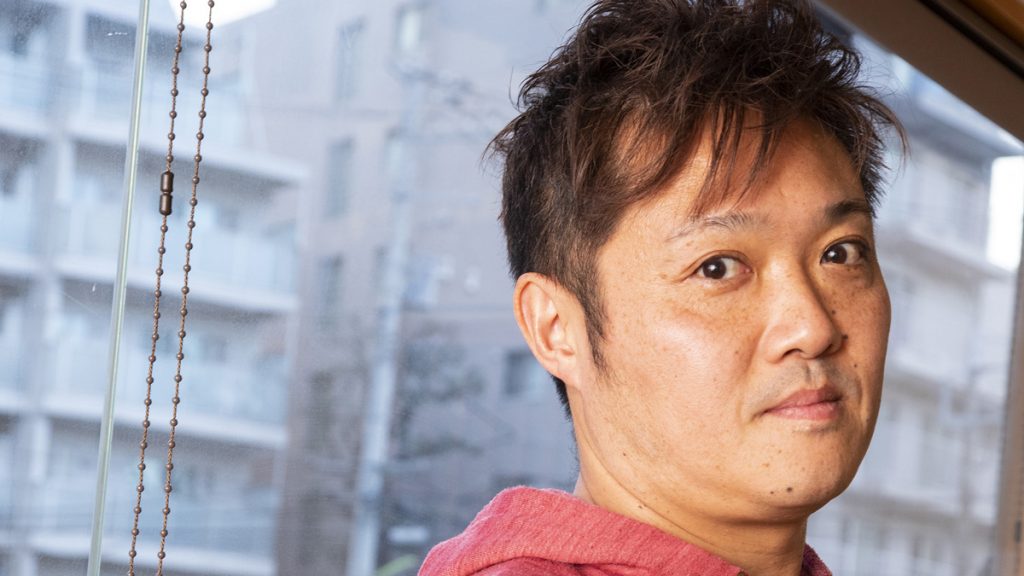

独自の学級経営&教科指導で子供たちのやる気を引き出す「ぬまっち」こと、沼田晶弘先生 。今回は、「子供たちのためにいろいろな実践や指導を試すことで、子供たちが伸び、保護者からの信頼も得られるという実感はある。しかしその準備のために残業が増えるばかりで、持続可能な働き方とは言えず、理想と現実のはざまで悩んでいる」という先生の悩みに答えていただきました。

目次

「量」を増やすのではなく、「質」を高める指導を目指す

子供や保護者のためにも「もっとやりたい」という自分の理想と、「このままでは疲労が溜まり、心身の健康が保てない」という現実で悩んでいるということなのかな?

もしそうならば、そもそもその理想が間違っているんじゃないかな?

恐らく、やればやるほど、子供たちが伸びるし、保護者からの信頼が得られたという成功体験があるから、「これくらいやらないと信頼が得られない」と思ってしまっているのではないだろうか。

でも、残業が続いて体力的にも精神的にも辛い、ということであれば、別のやり方で信頼を得ればよいわけだよね。 「量」を増やすのではなく、「質」を高める方向にやり方を変えてみてはどうだろう 。

「先生は見守るだけで、子供が自分で動くクラス」が理想

「先生がいろいろとやってあげるからよいクラスができている」というケースは確かに多いよね。そういうクラスはきっと子供も安心するし、保護者も先生を信頼し、みんなから感謝されるだろう。

でもできることなら、もう一段クラスのレベルを上げることを目指してみてはどうだろう。それは「先生が何もしないでも、子供が動くクラス」だ。

ちなみにボクは「先生は子供を見守るだけ。指導もしないけれど、子供が自主的に学ぶ」というのが理想。

そのためにも、「戦略的システム構築」が重要だと思っている。

ボクが学級経営でも、授業でも、プロジェクト制などの実践でも、最初に「どんなシステムを作るのか」という点に力を入れるのは、システムを作った後は、先生は見守るだけで、自分たちで自主的にやってくれるようになるということを目指しているからなんだ。

勉強に関しても究極なことを言えば、先生が教えなくても、子供たちが学んでくれればよいわけなんだよね。 「先生があれこれと指導していないのに、子供たちが自ら学び出すクラス」になったら、子供からも、保護者からももっと信頼してくれるようになるはずだよ。