小3算数「長さ」指導アイデア(2/6時)《教室のたてと横の長さはどれだけでしょう》

執筆/福岡教育大学附属小倉小学校教諭・小川毅彦

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

本時のねらい

本時2/6時

巻き尺を使った測定の方法を考える活動を通して、長いものや丸いものを巻き尺を用いて正しく測定することができる。

評価規準

長さについて、およその見当を付け、巻き尺を用いて測定することができる。(知識・技能)

問題

教室のたてと横の長さは、どれだけでしょう。

教室の縦と横の長さは、どれだけでしょう。

とても長いなあ。

ものさしで調べるのは、大変そうだよ。

ここに「巻き尺」という道具があります。

どうやって使うのか、考えてみたいな。

※本時は、実際に巻き尺を使った測定を行いながら、測定の技能を身に付けさせていきます。はじめに長さの見当付けや巻き尺の使い方について話し合うことで、巻き尺を使った測定の方法の見通しをもつことができるようにしましょう。

学習のねらい

巻き尺を使うときに、気を付けることを考えよう。

見通し

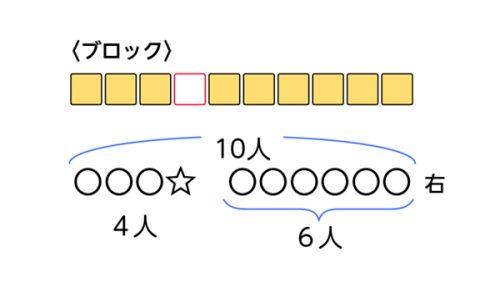

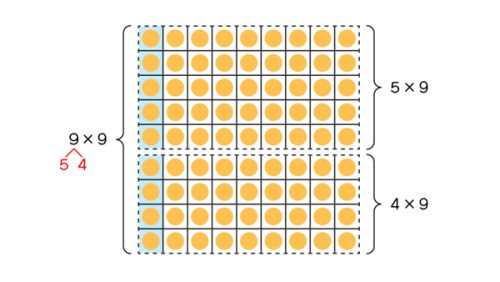

- まずは、大体どれくらいの長さになるか、見当を付ける。

- 目盛りを見て、長さを調べる。

長さを測る前に、どんなことをするとよいでしょう。

大体どれくらいの長さになるかを考えると、調べやすいと思います。

「1mものさしのいくつ分」で考えると、見当を付けやすいです。

何を見れば、長さが分かるのでしょう。

ものさしと同じように目盛りを見ればよいと思います。

mやcmの単位を使って、長さを調べます。

自力解決の様子

A つまずいている子

巻き尺を使って、教室の縦と横の長さを測定することができていない。

B 素朴に解いている子

巻き尺を使って、教室の縦と横の長さを測定することができている。

C ねらい通り解いている子

目盛りの位置や読み方に気を付けながら巻き尺を扱い、教室の縦と横の長さを正しく測定することができている。

学び合いの計画

イラスト/小沢ヨマ・横井智美

『教育技術 小三小四』2020年7/8月号より