小5体育「体つくり運動(体の動きを高める運動)」指導のポイント

執筆/北海道公立小学校教諭・山﨑稔英

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、北海道公立小学校校長・大牧眞一

目次

授業づくりのポイント

高学年の体つくり運動は、「体ほぐしの運動」と「体の動きを高める運動」で構成され、運動の楽しさや喜びを味わうとともに、中学年までに身に付けた体の基本的な動きを基に、様々な体の動きを高めるための運動です。

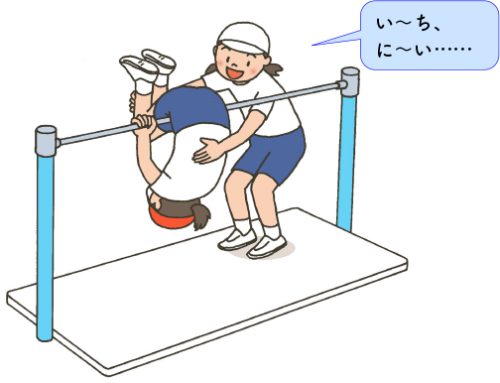

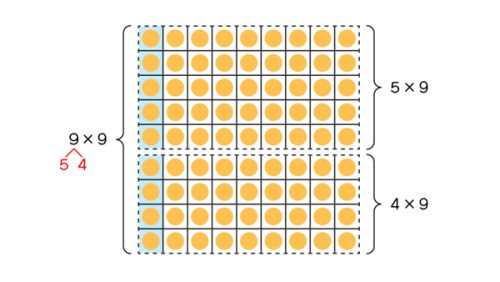

特に、高学年の「体の動きを高める運動」は、直接的に体力の向上を目指すものとし、子供一人一人が運動の楽しさを味わいながら、自己の体力に応じた課題をもち、「体の柔らかさ」「巧みな動き」「力強い動き」「動きを持続する能力」を高めるための運動を行うこととしています。

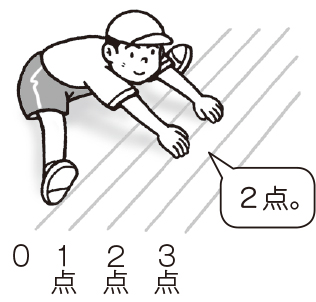

今回は、発達の段階を考慮し、重点を置いて指導することとしている「体の柔らかさ」と「巧みな動き」を高める運動を取り扱います。体の柔らかさを高める運動では、伸びが実感できるように数値化をして学習カードに記録します。巧みな動きを高める運動では、運動を工夫する視点を明確にすることで、楽しみながら自分に合った運動にすることを大事にします。

また、子供が目標をもつためには、自分の体力の実態を知ることが効果的です。体育の授業や日々の運動遊びの様子などを学習カードに記入し、自分の体力の実態を把握できるようにします。

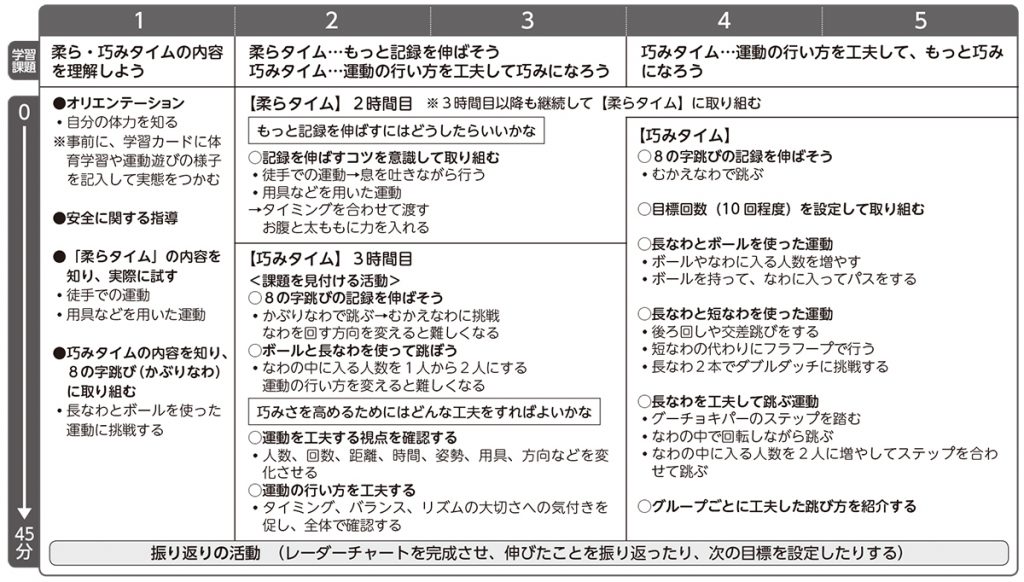

単元計画

楽しもう「目標をもって取り組み記録を伸ばそう」

体の柔らかさを高める運動

徒手での運動

息を吐きながら取り組むと記録が伸びます。

用具などを用いた運動

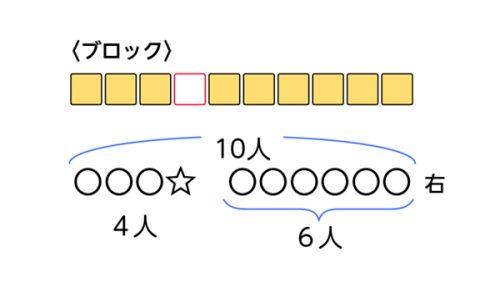

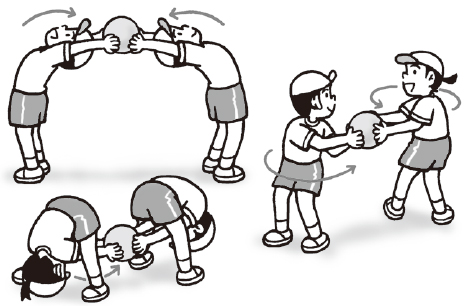

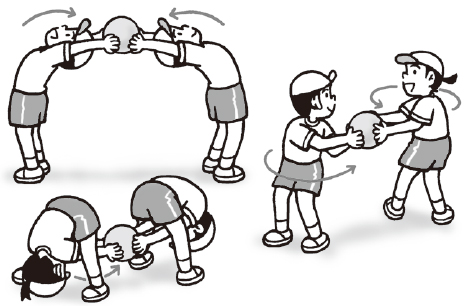

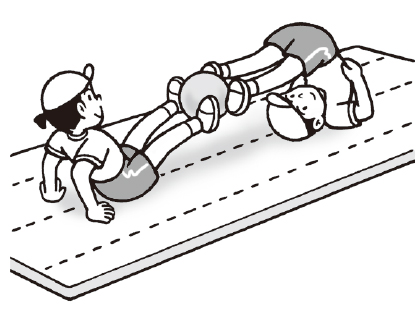

ボールを上や下から渡します。上下・左右を交互に行っても楽しいです。

イラストのようにボールを渡し、リレー形式で取り組むと、楽しく柔軟性を高めることができます。

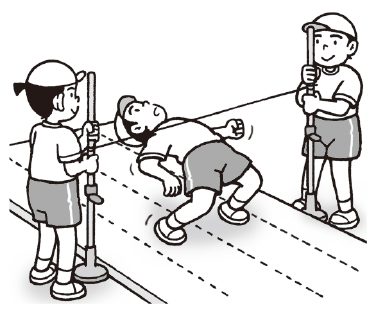

走り高跳び用の支柱とゴム紐を使うと簡単に行うことができます。

床板の間の数や行った回数、クリアできた高さを毎回記録することで、意欲が高まります。

楽しもう「運動を工夫して匠になろう」

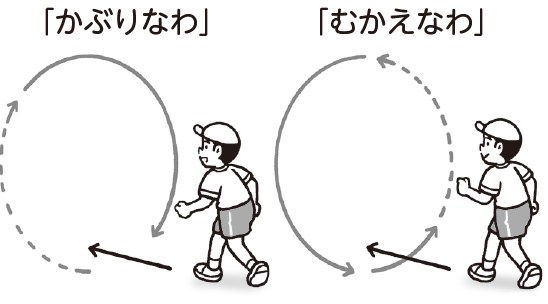

巧みな動きを高める運動

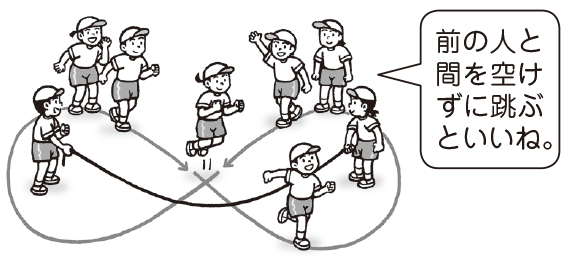

8の字跳び

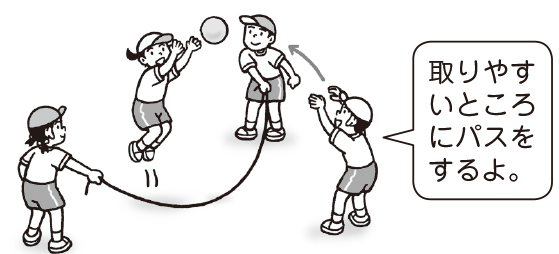

長なわとボールを使った運動

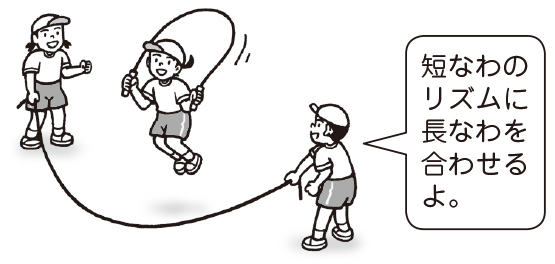

長なわと短なわを使った運動

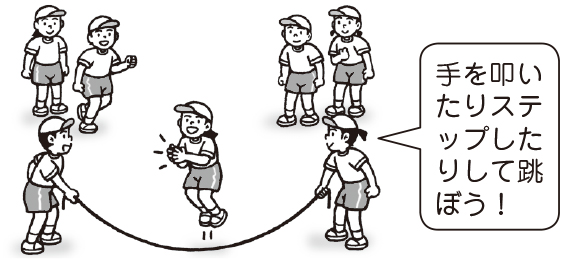

長なわの跳び方を工夫する運動

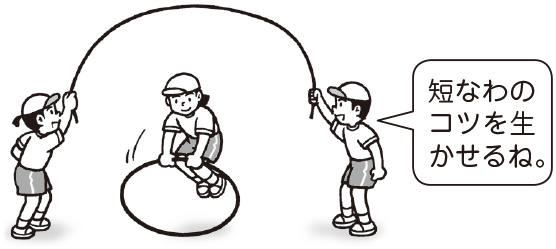

長なわとフープを使った運動

もっと楽しもう「運動を工夫してもっと巧みになろう」

イラスト/栗原清

『教育技術 小五小六』2021年4/5月号より