小学校低学年「教室で謝れない子・ルールを守れない子」への対応法

ゴールデンウィーク明け、1年生は入学してそろそろ一か月が過ぎ、子どもたちも学校生活に慣れ始めてきたころでしょうか。今回はそんな時期だからこその視点で、考えていきたいと思います。

特別支援教育をベースにした学級経営術に定評のある岡山県公立小学校教諭 南惠介先生に、お話をお伺いしました。

問いに対する答えを自分で考えながら、読み進めてみてください。

目次

Q1 トラブルが起きた後もなかなか謝れない子がいます。どう対処したらよいのでしょうか?

当たり前ですが、教室に同年代の子どもたちがいれば、トラブルは起きます。そのトラブルを経験し、解決していくことで、子どもたちは成長します。しかし、特に、「気になる子」にとっては、その解決が非常に難しいことがあります。では、どのようにして解決に向かえばよいのでしょう。

Point1 「負け」に慣れさせる

「気になる子」の特性として、「負けを認めることがとても難しい」というものがあります。「負けを認めたら自分の存在意義が失われる」。そのように感じている子もいます。

そういう場合は、「負けても大丈夫」な経験を日常的に多くさせておくことが有効です。

例えば、じゃんけん。それを毎日数分行うだけでも違います。先生が負けても「わー、負けちゃったー」と笑っている姿も併せて見せるのです。負けた後の見通しがない子に対して、「負けても大丈夫」を提示する意義は大きいのです。

「大丈夫、大丈夫」日常的な笑顔の声かけが、その子の素直な「ごめんなさい」の種を蒔くことにつながります。「ごめんね」「いいよ」という型を教えるのも、低学年の子には必要な場合があります。「これで終わり」ということを知らせることが大切なのです。

Point2 状況を視覚化する

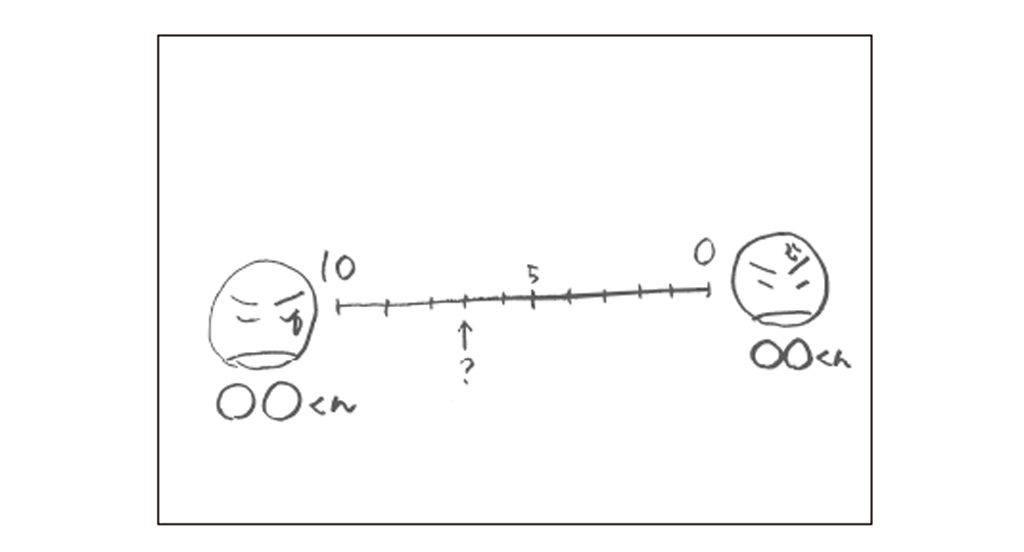

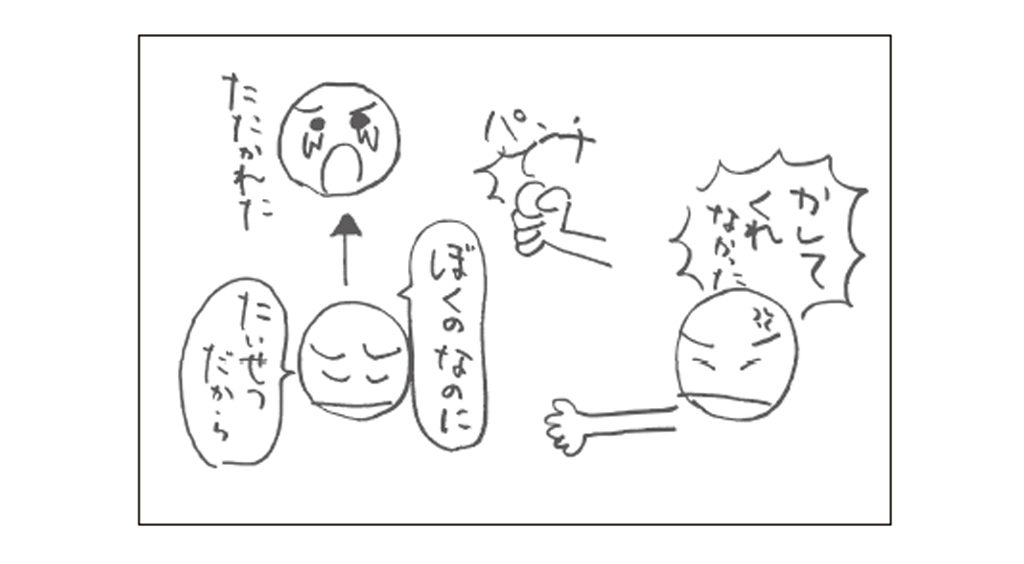

それでも謝れない子は、そもそもそのトラブルの原因や内容を理解し、納得していないからかもしれません。そういうときは、下のような簡単な図を書いて状況を説明します。

表情から相手の感情が読み取りにくい子もいるので、できるだけ表情を単純化させ、「Aくん、すごく悲しかったんだね」と補足して簡単な絵や言葉を書いて説明します。

「だって○○くんのほうが悪いもん。だから謝らない」と言う子には、下のような図を使って説明します。「Aくんはいくつくらい悪い?」「じゃあ、あなたはいくつくらい悪い?」「7つ悪い? じゃあ7つくらいの謝り方ならできるかな」そう優しく穏やかにやりとりをし、先生も一緒に「ごめんなさい」と言えばよいでしょう。

視覚的に説明できるスケッチブックは有効なツールです。常備しておくとよいでしょう。