2019年度 第55回 「実践!わたしの教育記録」特選:受賞作品発表

※入選作品をウェブに掲載するにあたり、画像資料の指示語をウェブページレイアウトに適した語に変更しています。

中等教育理科における「教科する」授業の追究

―「科学者の時間」の実践を通して―

東京都青山学院高等部 内山智枝子

1.取り組みの背景

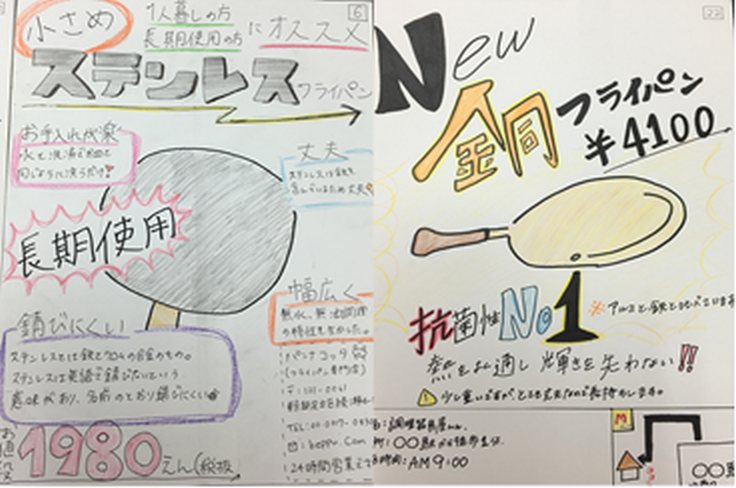

アクティブ・ラーニングという言葉が流行し始めた頃、自分の授業観を断捨離する決断をした。大学受験指導に重点を置く高等学校から進路多様校へ勤務する環境が変わることにより、それまで自分自身も重きを置いてきた「教科を学ぶ(Learn about a subject)」授業が通用するとは思えず、また誰も求めていないと判断したからである。どうしたら学ぶ意義を感じられる授業を目指すことができるのかという問いから、学習者にとって、得られた知識・技能が実生活で活かされる課題を設定すればよいのではないかと考えるようになり、パフォーマンス課題に着目するようになった。例えば化学分野では、ステンレス・銅・アルミニウムそれぞれでできたフライパンを販売するためのチラシ作成によって、金属の特徴の理解を目指し、生物分野では、免疫に関する学習を活かして校内の保健だよりを作成することで、自分自身の健康と学習を関連付けるパフォーマンス課題を実施した。

今、思い返せば、これらの取り組みは「教科を学ぶ」授業と対比するところの「教科する(do a subject)」授業に、一歩近づいていたと思う。しかし、本当に「一歩」だけで、全然、足りたように思えなかった。科学の楽しさは、別のところにもあるはず。この課題だけでは味わえない。モヤモヤしたまま、今度は「教科を学ぶ」授業を求められる中等教育学校で授業を担当することになった。誰も求めない「教科する」授業をさらに一歩進めようとする行動はただのエゴではないのか。現状を受け入れられず空回りする自分に、モヤモヤは焦燥感へと変化していった。

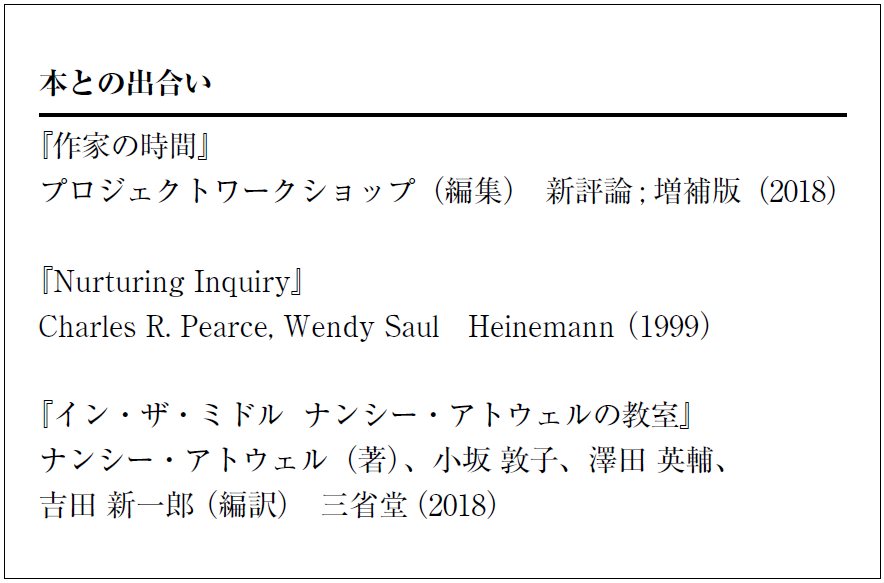

2.本との出会い

空中で

また、「教科する」授業には実生活への関連付けだけではなく、「その領域の専門家が知を探究する過程を追体験し、『教科の本質』をともに深め合う授業」という側面に重心を置くきっかけとなった。そこから、科学者が研究を楽しむように、生徒が科学研究を楽しむ時間、「科学者の時間」の実施にチャレンジしてみようと思った。

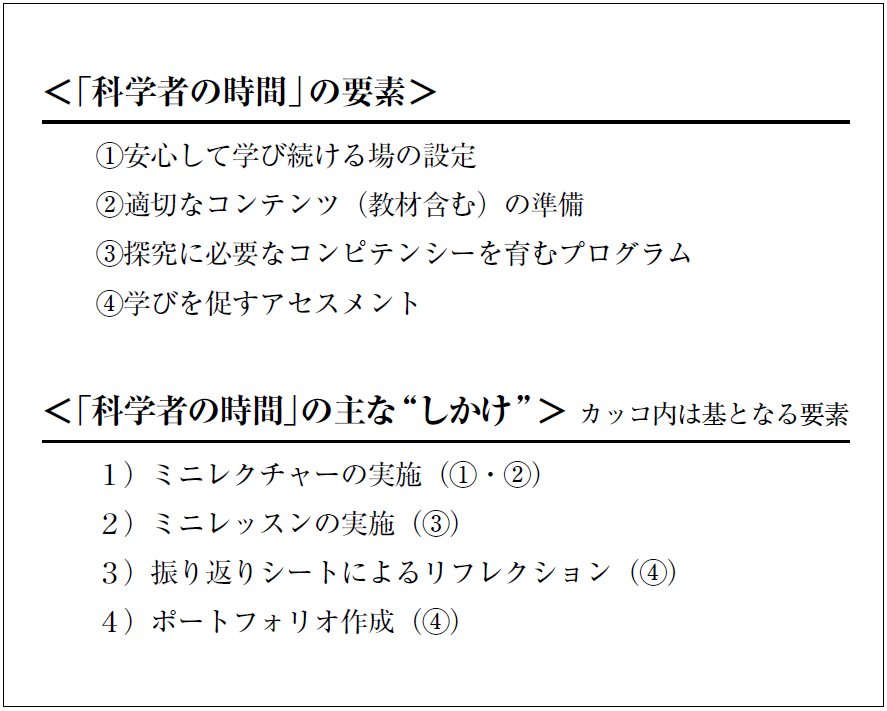

3.科学者の時間の設計

専門家として子どもたちが活動するために、先人の実践者が様々なしかけを組み込んだように、生徒を有能な存在と信じ学びが自然発生することを待つだけではなく、「科学者の時間」にも“しかけ”が必要だと考えた。それでは、必要なしかけとは何なのだろうか。先人の実践だけでなく、実際に企業や大学で研究している科学者へのインタビューなどを通して、「科学者の時間」実施に検討が必要な要素を次のように考え、その要素に基づいてしかけを考えた。

①安心して学び続ける場の設定

どんな場であったら安心を感じるかは一人一人異なるため、お互いを尊重し合うことを基本とし、一人で不安であれば協働してもよいし、一人で集中したいと思う生徒がいれば、周囲はその気持ちを尊重できるように活動を設定した。しかし、生徒が得たい安心は他者との関わりよりも、テストで出題される内容を効率よく教わるところにあると、日々の何気ない会話の中からヒシヒシと伝わってきた。テストでは長文を難なく読む彼ら彼女らだったが、何を覚えればよいのか、何が重要なのかを教えてもらうことが、一番安心する時間なのだ。生徒が求めるこの安心は、私を怯ませ、その安心を単に満たす講義を中心に進めれば、お互いに幸せなのではないかという思いを私の中に充満させた。

でも、と自分を思い止まらせる。でも、「教科を学ぶ」授業が主流であれば、当然起こることで、その安心を満たしつつ、「教科する」ことを目指せばいいのではないか。そこで、教科の内容を教える時間、「ミニレクチャー」を授業1時間に5分間、長くなっても10分間の導入を試みた。

②適切なコンテンツの準備

安心を目的とした「ミニレクチャー」の実施のためには、精選された内容の提示は必須である。網羅的な提示ではなく、単元というストーリーの中で一体何が、幹の部分で、どのように枝葉がついているのか見極めることが必要であったが、実施を試みた単元、中学理科の天文分野の幹を見極める作業は、地学を専門科目としない自分にとって戸惑いの連続だった。しかし、何が幹で何が枝葉なのか自分なりの解釈をしていく作業そのものが、天体というブラックボックス解明への自分の興味を増幅し、楽しいと思う気持ちの方が強かった。授業担当者自らが「教科する」例なのかも知れない。講義であっても、この増幅を生徒が少しでも体感することはできないのかと思い、ミニレクチャーでは、幹の部分を提示して、枝葉は自分で増やしていく流れで実施することを試みた。

そしてもう一つ、意識して導入したコンテンツは、科学者の声だ。やはり実際に研究に携わる科学者の生の声は、生徒にとって刺激となり励みとなる。しかし、予算的・制度的に、授業で外部講師を招いて生の声を得る機会を設定することは難しい。そこで、生の声には及ばないが、NHK高校講座地学基礎を視聴する時間を取り入れた。担当する中学生でも内容が入り込みやすく、科学者の取り組みや思いが伝わりやすい番組構成だと感じたからである。

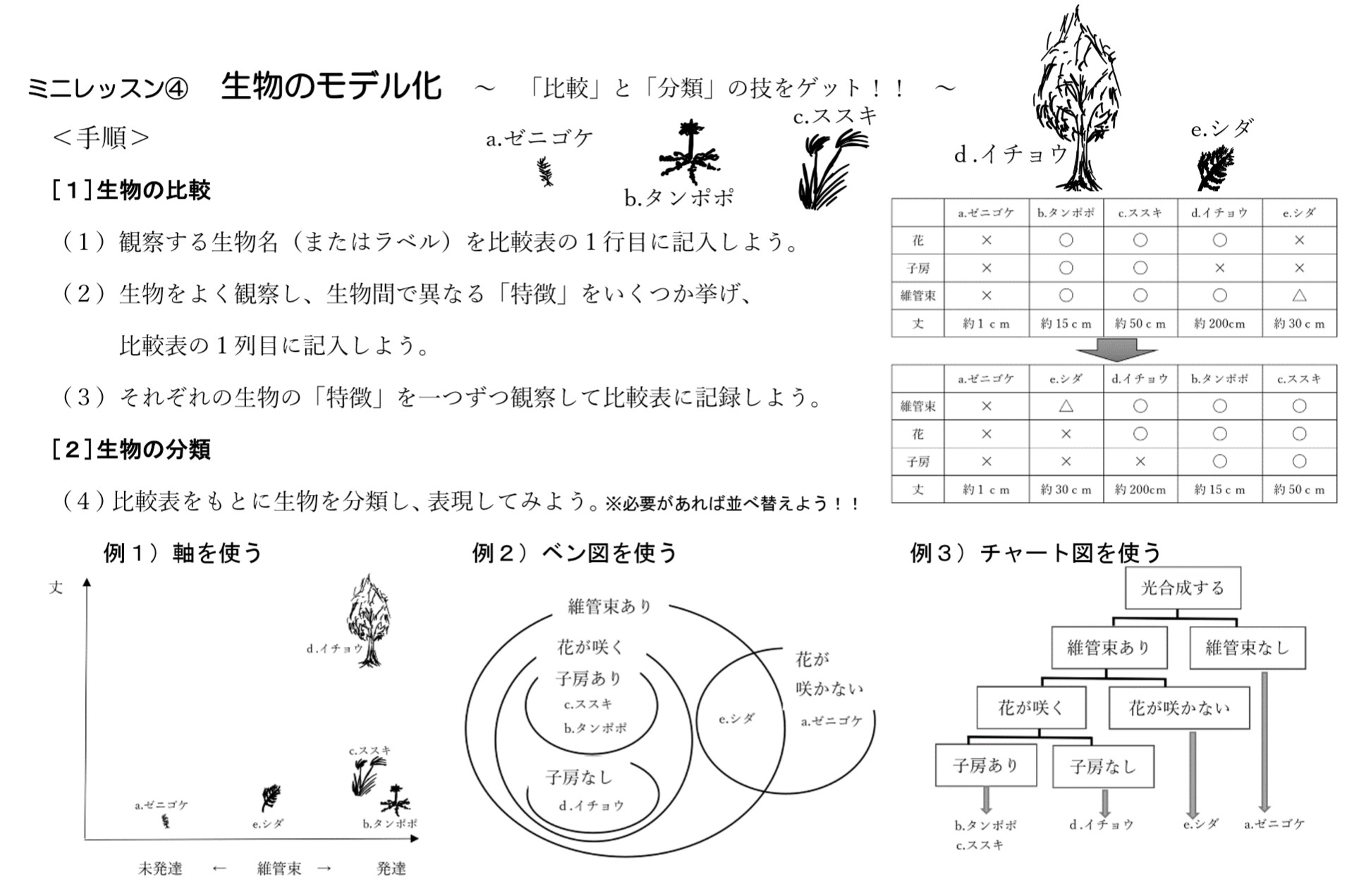

③探究に必要なコンピテンシーを育むプログラム

科学者の活動は、探究的な活動そのものである。探究的な活動に必要なコンピテンシーはパターンランゲージとして抽出されている要素もあるが、「科学者の時間」で行う場合に必要なコンピテンシーとは何だろうか。『Nurturing Inquiry』や現行の学習指導要領を参考に、まずは4領域(エネルギー・粒子・生命・地球)のそれぞれの見方・考え方を働かせるためのミニレッスンを試みた。そしてさらに、活動の過程で必要となってきた、生成した問いを実証可能な問いに精選するミニレッスン、大学院生の実験ノートを参考にした実験記録を残すためのミニレッスンを設定した。

これらのミニレッスンは、レッスンの内容習得そのものではなく、習得によって探究のサイクルを回すための技として働くことを目的として、1時間の授業の中で5分から10分間で実施した。

④学びを促すアセスメント

学習評価は複雑で、手間がかかり、影響力がある、実に厄介な存在だと思う。ゴール設定を研究成果のようなプロダクトに焦点を当てるのか、探究のサイクルを回すといったプロセスに当てるのかによって評価方法が異なる。もちろん、誰もが目を向けるような研究成果が出される過程では、おのずと探究のサイクルは回っているであろう。実際の研究者もプロダクトが求められ、また先人の実践でも成果発表会は子どもたちが探究に向かう大きな原動力となっている。

しかし、実施しようとしている「科学者の時間」で、思うような研究成果や原動力となる成果発表会の実施が、予算的・人員的・時間的に可能だろうか。可能であっても、生徒に目指してほしいゴールは研究成果ではなく、探究のサイクルの回し方の習得と、回すことで得る科学の楽しさを実感することではないのか。研究成果を科学コンクールで競うわけでも、報告する必要もないこの状況ではプロダクトではなく、プロセスを重視することが可能である。胸にすとんと落ちた感じがした。「科学者の時間」では、プロセスを重視するための評価、形成的なアセスメントとして、日々の振り返りシートの活用やポートフォリオ作成を試みた。

4.科学者の時間で起こったこと

「科学者の時間」は、中学校3年生理科天文分野の単元で実施した。対象となる生徒は4クラス(1クラス約40人)、週2時間、約30時間を「科学者の時間」に充てた。各自で設定した天体に関するテーマに沿った検証は6~7時間で行った。

<最後まで自分の問いに向き合ったAさん>

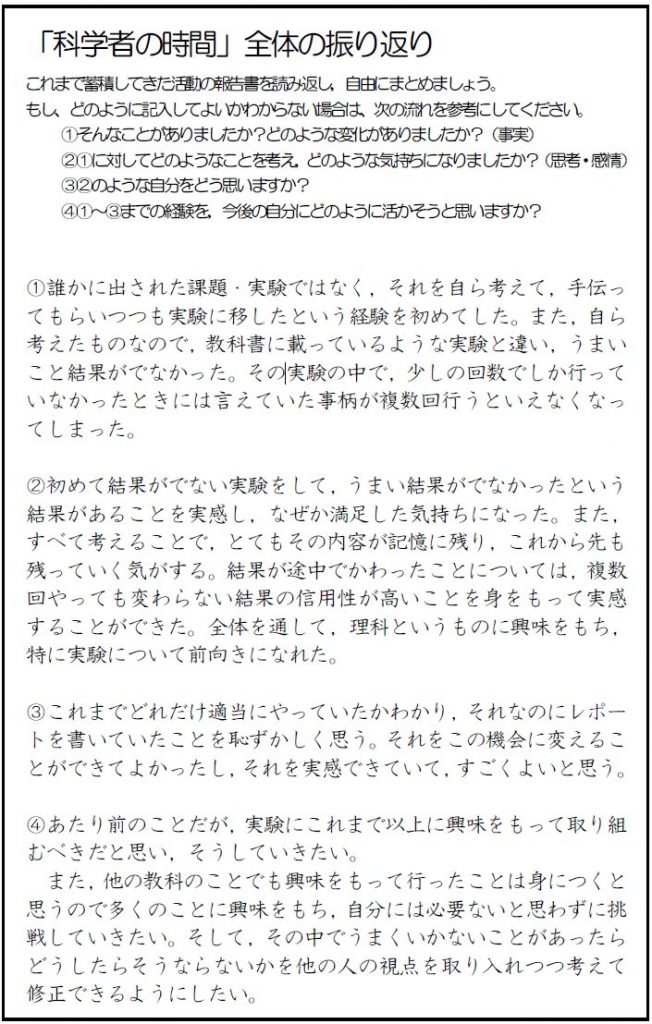

「銀河の渦」に興味をもったAさんは、渦の原因についてインターネットを利用して情報収集し、模型を作成して授業時間内だけでなく、休み時間や放課後に理科室に訪れて何度も何度も検証していた。ポートフォリオの最終ページに記述された全体の振り返りでは、自分で考えた実験でうまく結果が出ず実験を繰り返したこと、結果が出なかったことによって得られたことが、本人ならではの言葉で綴られていた。

真面目で几帳面なAさんは、担当者が準備した指示通りに操作する実験では失敗した経験はなかったのだろう。一斉授業における実験は、生徒が指示通り操作すれば実験結果が出るように準備することが模範的である。生徒が実験操作することによって結果を得る体験に意味がないことはないが、自ら計画した実験で得られた経験は、たとえ望んだ結果にならなかったとしても、多くの気付きを得る経験になることを、Aさんの振り返りから学んだ。

<面白いことを追求するBさん>

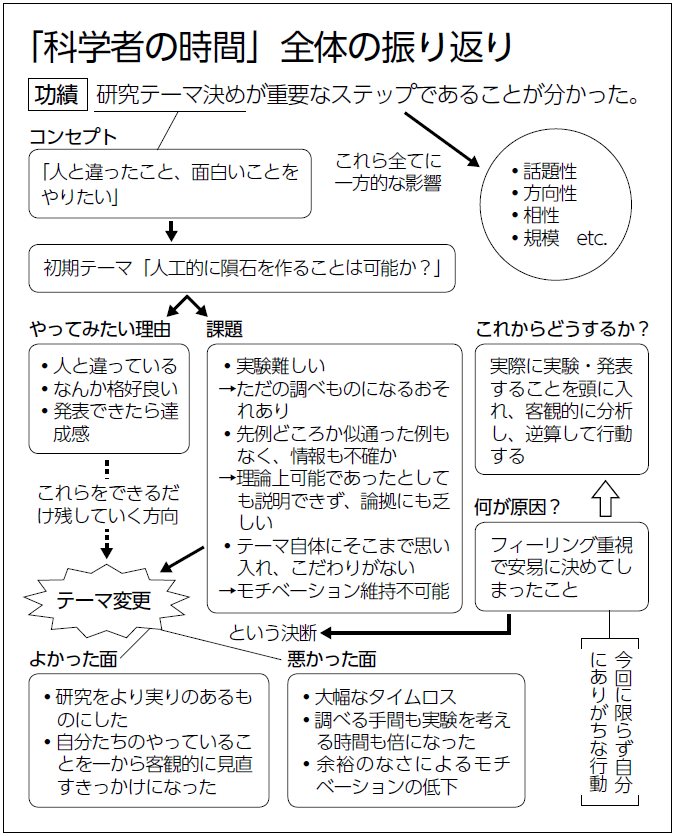

Bさんと共同研究者1人は、最終的に「ザクの着地、本当に可能なのか」というタイトルで、シミュレーション実験を行っていた。「ザク」は幅広い年齢層にファンをもつアニメ「ガンダム」に登場するロボットである。2人は自分の趣味をとことん追求したのかと思っていたが、振り返りを読む限りそうではなく、面白いことをやってみたいという好奇心が原動力のようだった。

天体分野の学習として何か深まりがあったのか否かここからは読み取れないが、自分の考えや気持ちの変化、さらには自分の特性についての記述が見られる。この内容は、2人の活動を観察していても伝わるものではない。もし、ポートフォリオのまとめとして全体を振り返る機会がなければ、2人はただ楽しそうにシミュレーションしている程度にしか思わなかっただろう。1クラス40人前後の授業で個の活動に目を向けるためには、ポートフォリオの活用は適していることを実感した。

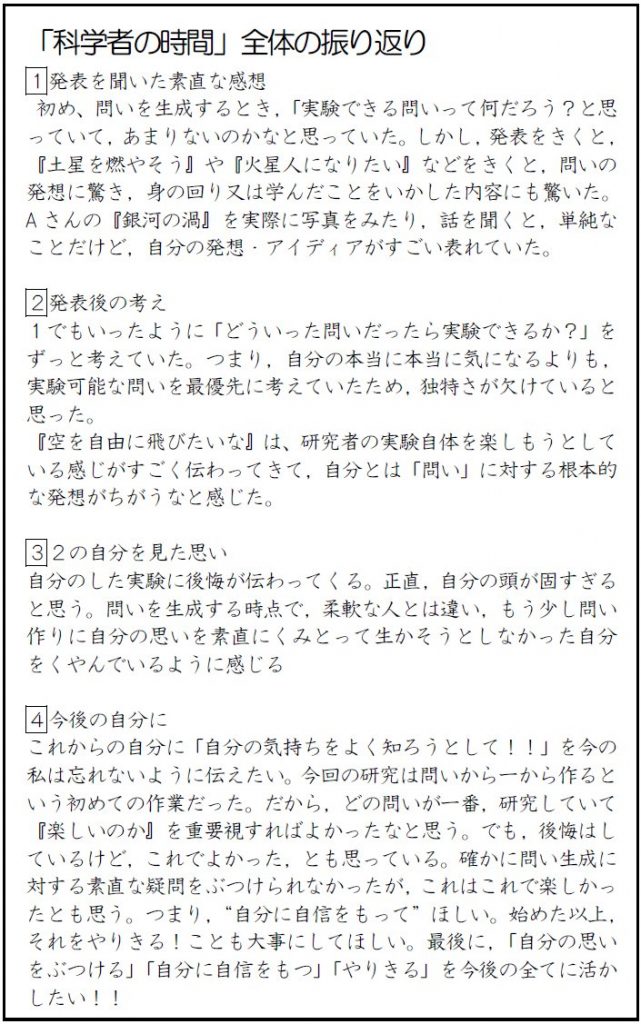

<他者との比較の中で自分について考えるCさん>

「日食について」というタイトルで共同研究者2名と検証実験をしていたCさんは、紙粘土で作った模型を使って、日食が年に2、3回起こる仕組みを検証していた。地球と月の公転面のずれに気付くまでに時間を要しているようだったが、3人でアイディアを出し合い、順調に進んでいると思っていた。しかし、全体の振り返りからは、Cさんの辛そうな、でも乗り越えようとしている声が伝わってきた。学校生活では、みんな違ってみんないいと言いながら、日々、他者との比較に晒されて過ごさなければならない。そして集団規律が重視される学校生活では、自分の気持ちを抑えている状況が日常になり、自分の気持ちに目を向けること自体を無意識に排除してきたのかも知れない。集団規律を基本とする学校の恐ろしさを感じた。一体、どれだけの「自分の気持ち」が抑え込められているのだろう。

安心して学び続けられる場とは、自分の気持ちを大切にできる場なのだ。Cさんの「今後の自分に」を読んで救われる思いがし、心から応援したいと思った。また、たった週2時間の授業であっても、自分の気持ちと向き合う時間を設定することの意義を感じることができた。

<「分かる」とは何か?答えをもったDさん>

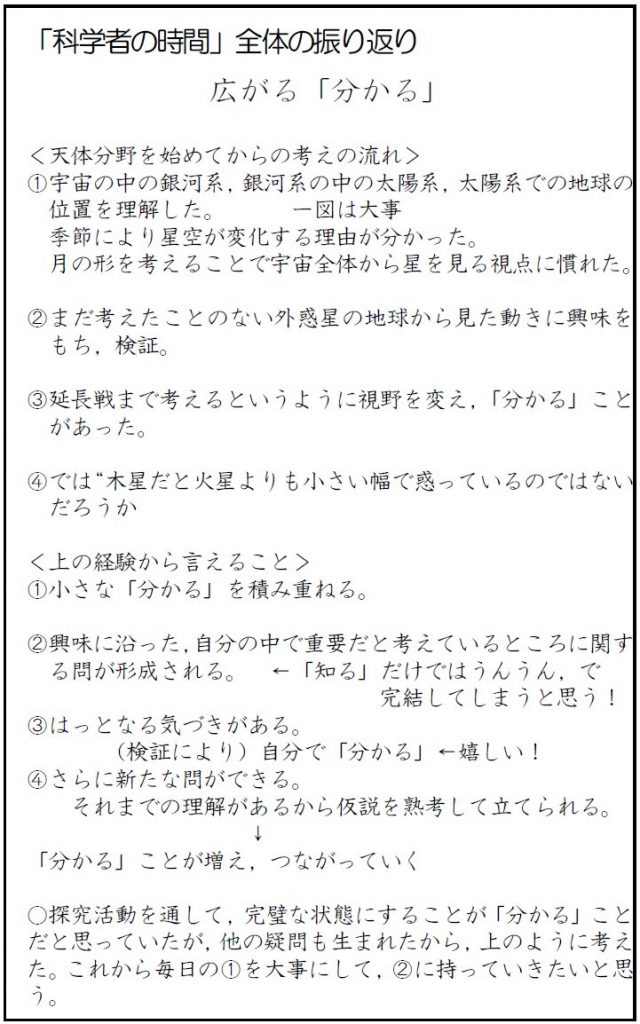

「惑星の“惑”とは」というタイトルで、一人黙々と自作の模型を動かしながら仮説を検証するDさんは、全体の振り返りで「分かる」についてまとめていた。「完璧な状態にすることが『分かる』ことだと思っていた」と記述するDさんは、「知る」との違いや、さらに問いが形成されていくことから、「分かる」ことが増え、つながっていくことを記している。学びに完璧な状態はなく、常に更新され、つながっていくことをDさんは体感したのであろう。

もともと読解力や応用力が高いと思われるDさんにとって、クラスで一斉に出される課題では、すぐにゴールに到達してしまうことが多かったのかも知れない。しかし自分のペースで進められる活動であったからこそ、さらに新たな問いができるため、ゴールに到達することなくどんどん「分かる」が広がっていったのではないか。

5.科学者の時間を通して

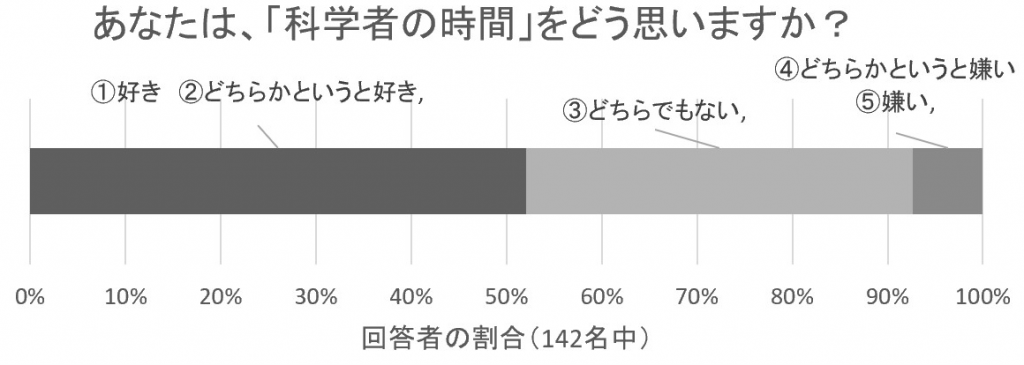

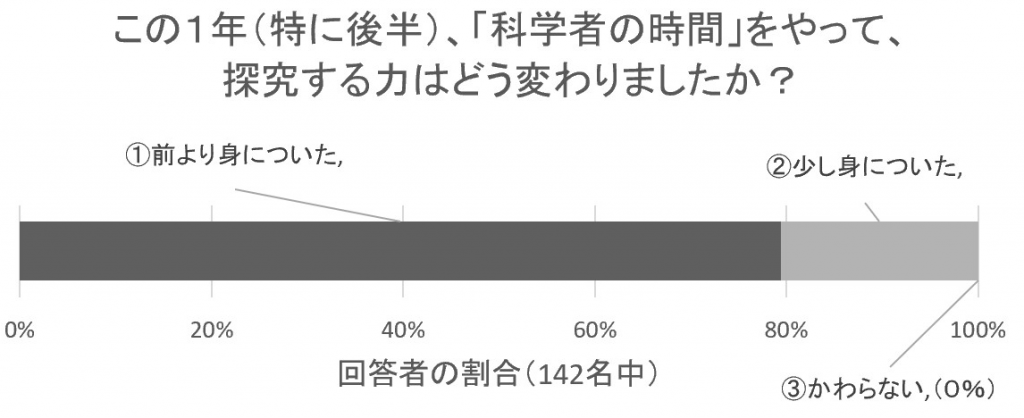

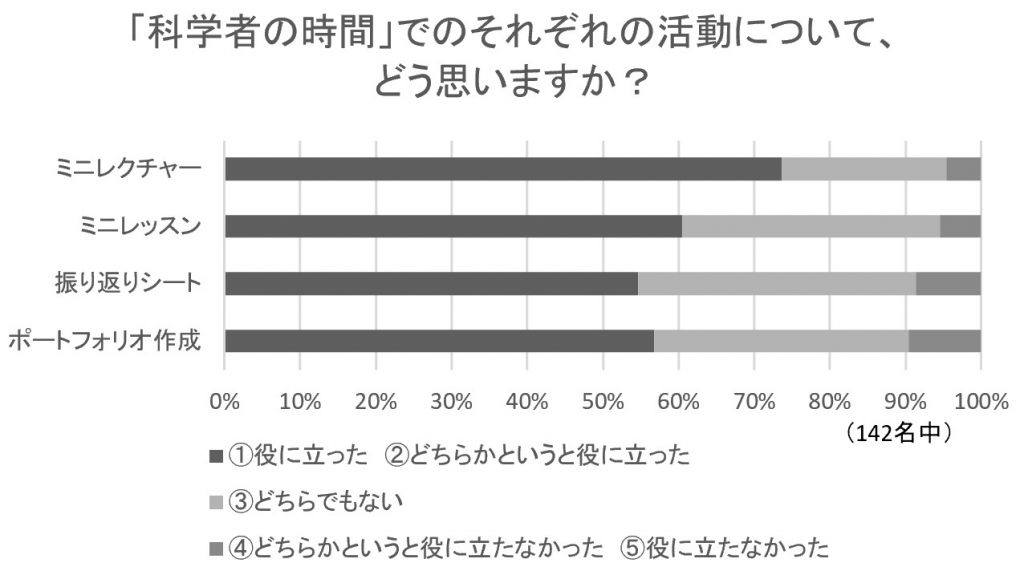

天体分野の学習終了後、「科学者の時間」に関するアンケートを実施したところ、次のような結果になった。

学校の特色から、もともと理科にかける人員・予算はミニマムであり、探究的な活動は勿論のこと、生徒の主体性を重んじる活動は推奨されていなかった。生徒からは「独特な授業」と称されることもあったが、そんな状況でも、約半数が「科学者の時間」を好意的に受け止め、8割近くが探究する力が身に付いたと感じていることが分かった。しかけの中ではミニレクチャーに対して7割以上の生徒が役に立った、どちらかというと役に立ったと回答している。この結果から、教えてほしいという欲求は、必ずしも内容を網羅してほしいということにつながっていないことを示すのではないか、網羅を望むのはむしろ担当者なのではないかと思った。

「教科する」授業を目指して始めたこの取り組みを振り返ってみて、思うように進まない時、壁を感じる時こそ、そこに何かチャンスがあって、転機になっていたことに気付いた。勿論、諦めて迂回した壁もたくさんあるし、目の前の壁に向き合っている時には壁がチャンスだとは思えない。でも、諦めないで壁と対峙できている時には、そばに対話できる同僚がいる、共感できる同僚がいる。相手は自分をどう思っていたか分からない。でも私は相手をそう信じていたことが、壁と向き合うことにつながっていたと思う。