「学級活動の指導法」の研修会とは【やき先生のとっておき学級活動の基礎・基本】⑨

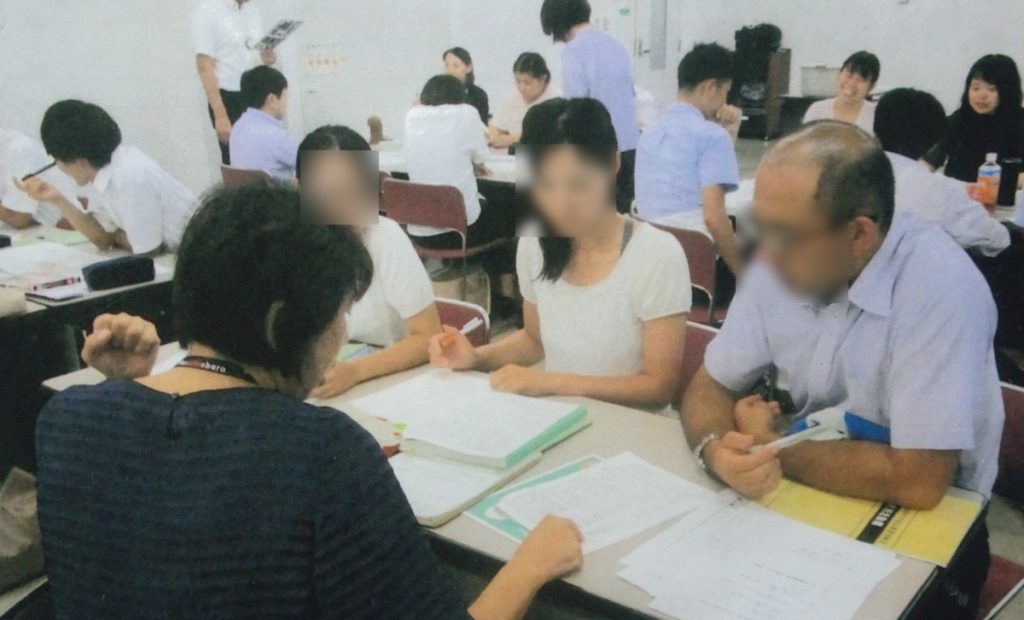

宮川八岐・元文部科学省視学官による「やき先生のとっておき学級活動の基礎・基本」の連載9回目。今回は、学校や研究会が行う「学級活動(特に、学級会)の特質を生かした指導法に関する研修会」への取組の事例を紹介します。

執筆/元文部科学省視学官・宮川八岐

目次

学級活動の指導法が分からない?!

戦後、特別活動は日本型学校教育の特色の大きな柱として教育課程に位置付けられ、今日までその教育的意義は薄れることなく、継承されてきました。しかし、必ずしも学校現場においてその趣旨が生かされ適切な取組がなされてきたとは言い難い面がありました。その理由はいろいろ考えられていますが、その大きな理由の1つは「教科書がないことから、特に学級活動などの指導法が分からない」ということでしょう。大学における教職課程履修科目の特別活動論が必修扱いになっていなかったこと、教員になっても教育委員会による研修の機会も十分ではないといったこととも重なったことによる結果なのです。

研修の各種の機会

これまで何度も確認してきたとおり、学級活動は特質上まったく異なる(1)と(2)(3)の内容で構成されています。従って指導法も大きな違いがあります。そのため、それらについて理論上の理解はできているようでも実際の授業となると、なかなか思うようにいかないとおっしゃる先生方が多いというのが現状です。

では、先生方が学級活動の指導法について学ぶ研修の機会には、どのような形があるでしょうか? それは次の通りです。

1.学校重点課題研究として講師を招聘し、授業研究などを行う校内研修会

2.教育委員会主催の学級活動指導法研修会

3.各種教育研究会が行う授業研究会

(都道府県市町村のそれぞれの教育研究会が行う授業研究等研修会)

4.学校の実技研修等に位置付けた研修会

上記1~4をもう少し詳しく見ていきましょう。

1.学校重点課題研究として講師を招聘し授業研究などを行う校内研修会

この校内研修にも、市町村教育委員会等や都道府県等教育研究会の研究委嘱を受けて行われるタイプと、学校が主体的に研修会を行うタイプがあります。前者は2~3年の期間の委嘱がほとんどでしょう。その委嘱研究が契機となって授業研究を継続する学校もたまにはありますが、委嘱期間が終われば研究活動が止まり、それまでの研究成果が消えてしまうというケースが多いと言われます。

やき先生が承知している研究校で最も長期にわたって研究活動を継続している学校は、千葉県八千代市立大和田小学校で令和6年度に31年になります。この学校は教育委員会の委嘱ではなく、長年隔年で「自主公開研究会」もしています。

連載⑦で紹介している係活動の授業の実践例の学校がそうです。やき先生が文部省(現文部科学省)の教科調査官になった年以来、現在まで継続しており、これまでの成果が新聞雑誌、国立教育政策研究所刊行の指導資料の事例などに紹介されるなどして全国的にも知られ、視察に訪れる教員も少なくありません。

2.教育委員会主催の学級活動指導法研修会

この研修会にも各種あり、都道府県教育委員会(教育センター等)や市町村教育委員会が希望者対象、あるいは年次研修の対象者に対して行うものがあります。上記1との関わりで珍しいケースがあります。例えば、生徒指導上の課題を抱えていた栃木県那須塩原市立東原小学校が学級活動の実践研究に取りかかり、成果が出始めると、進学先の同市立黒磯北中学校が参加するようになり、教育委員会が研究活動を支え、一体となって黒磯北中学校区小中合同研究の「小中一貫の学級活動の研究」に取り組むようになり大きな成果を上げてきました。

その成果が国や県にも報告されるなどして広がって、中学校学習指導要領の平成29年改訂に反映されることにもなりました。同市の先生方や同県鹿沼市立の小中の先生方がかつてそれぞれバスで大和田小学校の授業研究会に参加して研修され、実践研究への熱が高まり広がっていきました。いずれも教育委員会の支援があってのことでした。

3.各種教育研究会が行う授業研究会(都道府県市町村のそれぞれの教育研究会が行う授業研究等研修会)

各種とは、母体が都道府県等の教育研究会や小中一体型、小と中のそれぞれ、参加の希望制、いわゆる主任会など様々ということです。できれば小中一体型にすること、市や町段階においては各学校の主任で構成されることが望ましいと思います。希望制だと伝達的なことや研究内容などがすべての学校に伝わらないという問題点があります。

なお、県レベルのユニークな教育研究会組織が埼玉県特別活動研究会です。組織で活躍された教員が行政、つまり指導主事になると研究会組織から抜けるのが一般的です。しかし、埼玉県特別活動研究会では「研究相談員」という形で組織に位置付いているという珍しい組織で、総勢400名を超す会員になっています。

4.学校の実技研修等に位置付けた研修会

上記1から3以外でも研修の充実に取り組む学校経営の工夫として、次のような取組をする学校もあります。

① 学校重点課題研究として何かの教科に取り組んでいる学校もそうでない学校も「実技研修」として学級活動の指導法に関する研修をしていることがあります。やき先生の身近なところで、市教委から算数が研究委嘱されてからも、学級活動の指導充実の灯を消さないということで毎年学級活動の授業研を続けている学校があり、講師として招聘されています。

② 学校重点課題研究を「生徒指導」とした学校が、研究内容の柱を学級活動にすることがあります。やき先生も教員時代に経験しています。昔のことでしたから「学級会活動研究部」と「学級指導研究部」に全教員が分かれて所属し、研究授業を行うなどしました。先生方の理解と指導力が大きく向上しました。現在なら「学級活動(1)学級会指導法研究部」と「学級活動(2)・(3)指導法研究部」に分かれての研修ということになります。

③ 学校の校務分掌の「特別活動部」で行う授業研究に取り組むこともできます。組織上の仕事としては、特別活動の年間計画の企画・運営が基本的なことになるでしょうが、研究活動も、ということで授業研究をする学校があります。こうしたことができたら、すばらしいものです。