2019年度 第55回 「実践!わたしの教育記録」 授業・学校づくり部門:入選作品発表

打小発「きらめき言動」集のとりくみ

-自尊感情を育む「安心して学び合える学校・学級文化」づくりをめざして-

兵庫県芦屋市立打出浜小学校 永田守

1.はじめに

子どもたちの「自尊感情」をいかに高めるのか。「どうせ俺なんて!」「べつにいいし!」と今にも「学びのシャッター」を閉めてしまいそうな子どもたち…。安心して学び合える学級・学校づくりをめざすとともに、なんとか、学校生活の中で目の前の子どもたちの「自尊感情」を育むことはできないだろうか? …そんな問題意識からスタートしたのが、打小発「きらめき言動」集のとりくみである。この全校的な取組は今年で3年目を迎える。

2.とりくみの経緯

本校は、兵庫県の芦屋市南東、沿岸部に位置する全校児童約500名の中規模校。創立38年を迎えるが、創立以来、地域の学校としてあたたかい雰囲気を感じさせる地域に根差した学校といえよう。一方で、しんどい背景を抱える児童や様々な配慮が必要な児童も少なくない。子どもたちはとても人懐っこく、子どもらしい反面、「自尊感情」がとても低いということが私たち教職員の一番の心配することだった。そんな悩みを抱いていた3年前のある日、「なかまづくり」の研修会で講師に来ていただいた園田雅春さん(当時:大阪成蹊大学)から次のような言葉をいただいた。

「目の前の子どもたちから出発しましょう! 打出浜小学校の子どもたちは学校教育の可能性がたっぷりある。決めつけないで子どもの

「これだ!」

頭をガツンと打たれたような衝撃を受けたのを今でも思い出す。

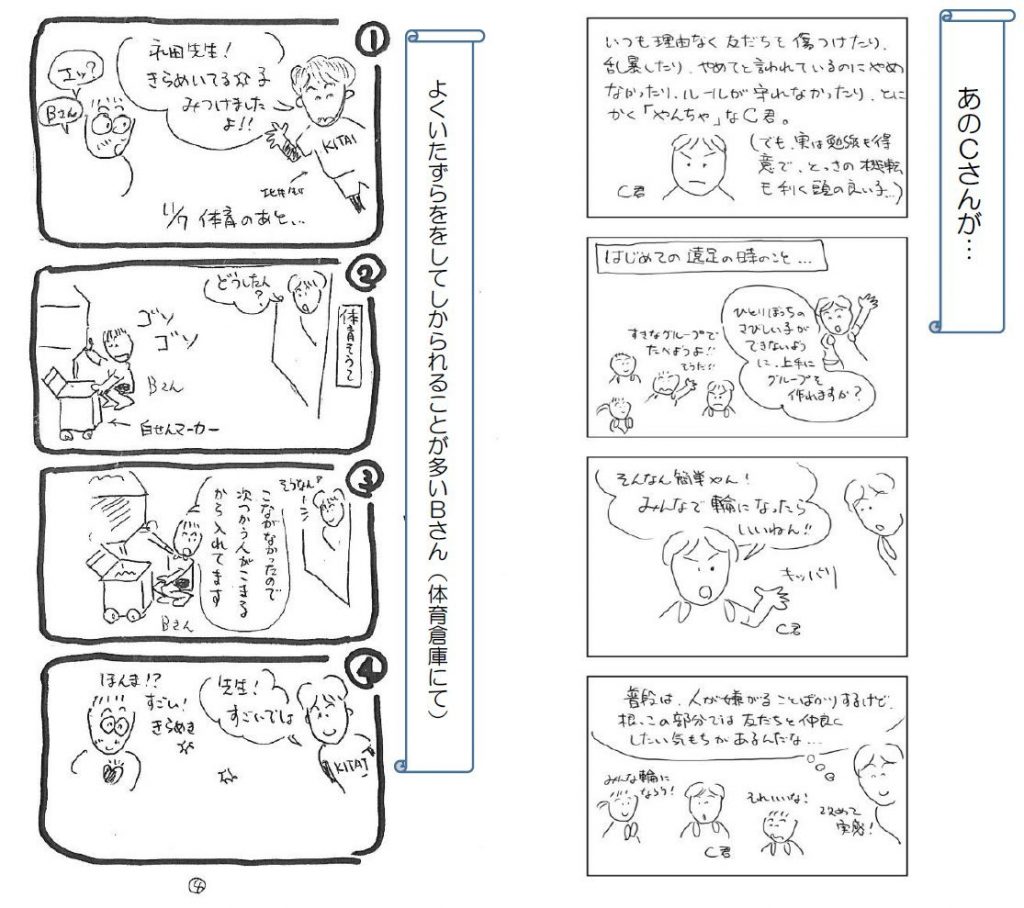

「私たちには毎日学校に登校してくる子どもたちがいる」「子どもたちにはみんな凸凹がある」「その子どもたちはまさにリアルで、様々な背景やしんどさ、期待や願いをランドセルに詰めて学校に来る」「自分を見てほしい! 認めてほしい!」「学校という集団生活の中でこそ、子どもたちの自尊感情を育んでいこう(集団的自尊感情)」「子どもたちのいいところ(凸の部分)探しだけではなく、「勉強がしんどい子の“しんどくないところ”」や「やんちゃな子の“そうじゃないところ”」(=凹みの中のふくらみ)等を発見しよう!」そして、その「きらめき言動を私たちが教室の中で①見つけて②価値づけて③発信する=そういった地道な作業を教職員があきらめずに繰り返していくことによって、子どもたちにあたたかい空気が広がり、人権豊かな学級・学校文化が育まれる」…。

学期末、打出浜小学校の教職員のなかまに、「子どもたちの『きらめき言動』を集めたいと思います!」と呼びかけた。すると、多くの『きらめき言動』が集まった。寄せられた『きらめき言動』が記された文章をひとつひとつ読んでいった。

「すごい!」

なんだか、心があったかくなる何とも言えない気持ちになった。「打出浜小の子どもたち、なかなかやるやん!」「それを見つけ出した先生たちもすごい!」…きらめく宝石に出あった感覚だった。

「これは、絶対、教職員のなかまに伝えて、共有しないともったいない!」

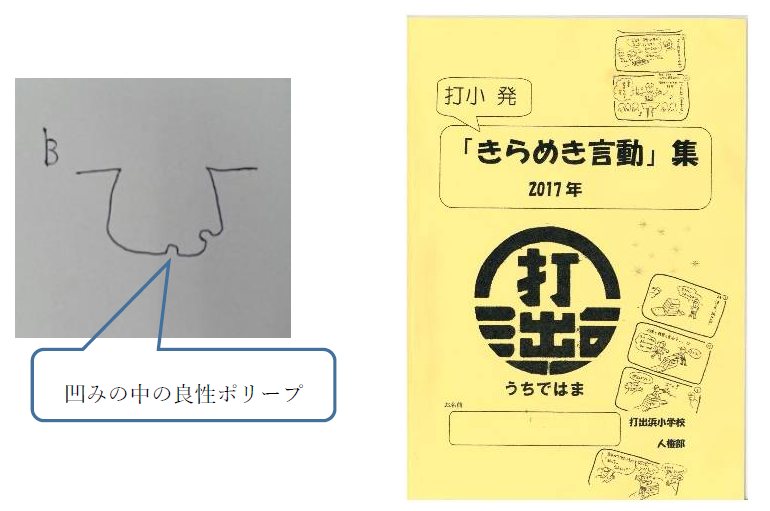

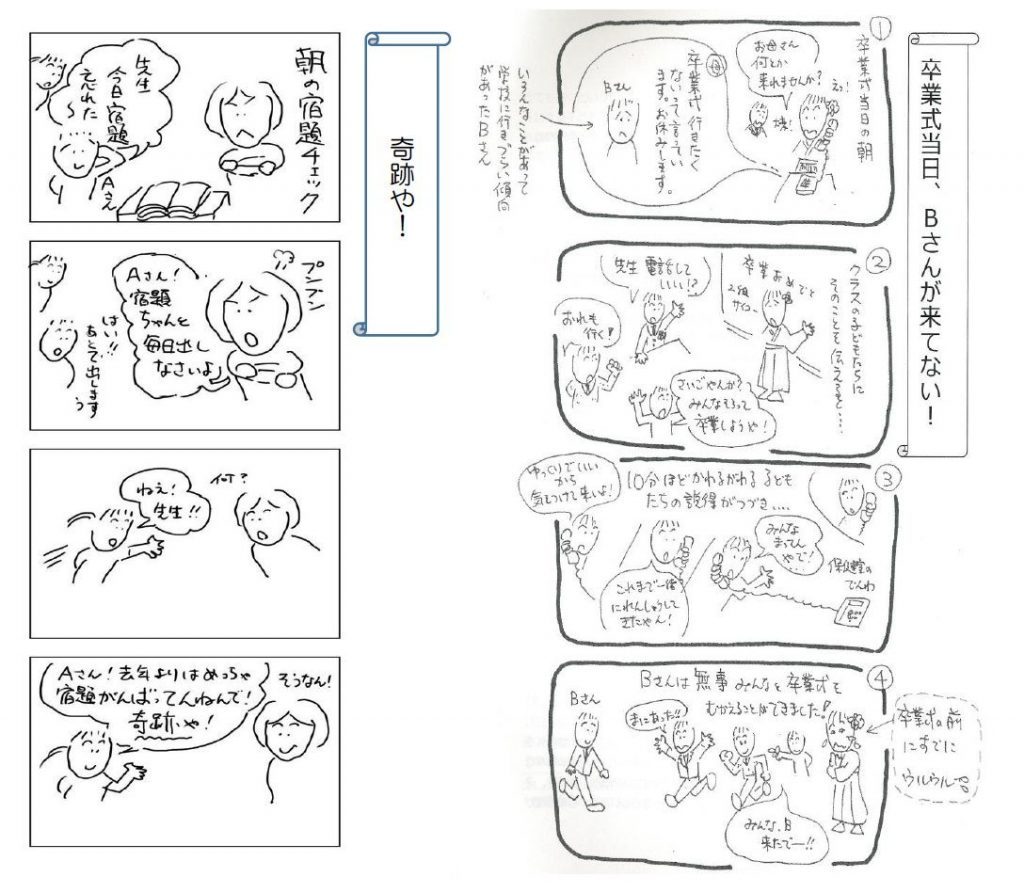

少しでも楽しく子どもたちの『きらめき言動』を伝えるためにどうしたらいいだろうか? …考えた末、たどり着いた工夫が「4コマ漫画」(!?)だった。いくつかのエピソードを「4コマ漫画」にして『打小発「きらめき言動」集(2017年1学期版)』として冊子で刊行したのがスタートだった。今年で3年目を迎えるこのとりくみ。本校の教職員はもちろん、他の学校の先生方に波及し、「これ、楽しくて、めっちゃいい!」と評価いただいているところだ。

3.とりくみの実際(打小発「きらめき言動」集より抜粋)

この「きらめき言動集」のとりくみは、現在、教員だけにとどまらずに、事務室や給食室、図書の先生など学校職員にも波及し、全校的なとりくみとして定着しつつある。「学校に勤めるみんなで目の前の子どもたちのきらめき言動をみつけよう!」という学校の雰囲気ができてきたことは大きな変化と成果だと考える。いくつかの教職員の声を紹介してみたい。

子どもの悪い面ばかり目立って見えていたものが、良い面を探すようになり、子どもの小さな変化やつぶやき等、気付けるようになりました。先生の見方が変わったことで、子どもたち同士の見方もよい面が見えるようになりました。(40代)

「宝探し」をしているような気持ちになります。「きらめき言動集」を読んでいると、「打小なかなかいいぞ!」とチーム意識も高まります。(30代)

職員室の中で「先生!〇〇さんのきらめき言動、見つけました!」という話題が出ることが多くなり、うれしく思います。「へえー、〇〇さん、そんな一面があるんや。めちゃすごいやん」と皆で共有し合う中で、子どもに対する新たな見方を教えられているような気がします。子どもたちの中にも「先生!きらめき言動みつけたよ!」と教えてくれる児童もいて、この取組を子どもたちや保護者にも広げていけたらなあと思います。(50代)

4.「きらめき言動」のとりくみ⇒「打小の子どもたち」発へ!

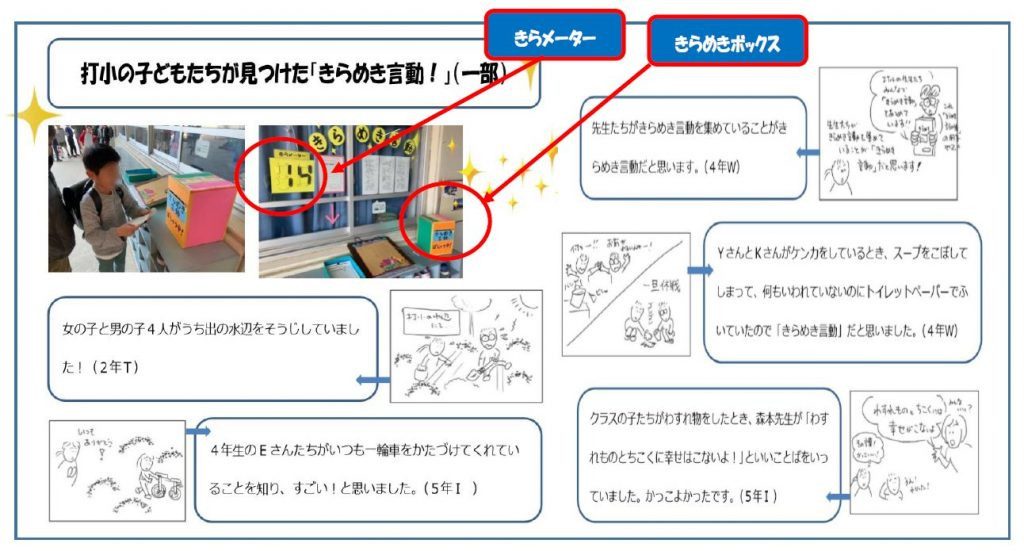

今年度から、「きらめき言動」のとりくみを子どもたちへと広げていくべく、友だちや先生の「きらめき言動」を見つけた子どもたちが自由に投函できるコーナーを作っている。「きらめき言動」を見つけた子どもは、このコーナーに設置されている用紙にその内容を記入し、「きらめきボックス」に入れる仕組み。この「きらめきボックス」や「きらメーター(投函された数を数える)」も子どもたちの手作りである。この1学期間に寄せられた子どもたちが見つけた「きらめき言動」はなんと…188件!

「先生!きらめき言動の数がふえてるね!」

「先生!〇〇ちゃん!めっちゃきらめいてんねんで!」等々…

自分事のようにうれしがる子どもたちの姿にうれしく感じた。そして、子どもたちは友だちの具体的なきらめく素敵な様子をとてもよく観察していることに驚かされた。

私は、「きらめき言動」に書かれていた子どもたちの教室にすぐに向かい、「こんな風にきらめき言動にかいてあったよ!」と伝える。すると、子どもたちは照れつつも喜びの笑顔。周りで聞いている友だちも「〇〇さん! すごいなあ!」と大絶賛。「へえ、あのBさんが…。うれしいです!」担任の先生も感動。とても大切な時間だ。

ここでも、「きらめき言動を①見つけて②価値づけて③発信する」この地道なとりくみが大切だと痛感する。あわせて、私たち教職員だけではなく、多くの子どもたちが周りの友だちや先生の「きらめき言動を見つけよう」という学校の雰囲気が高まっていくならば、「子どもたちが安心して学び合う学級・学校づくり」の大きな原動力になるのではないか…。そのために、私たちは子どもたちのことを決して決めつけずに、子どもたちの持つ多様な力を信じ、もっともっと注目しなければならないと思う。

5.さいごに

学校現場は「ブラック」とよく言われる。実際に、現場は超多忙化とともに多様な教育課題に向き合う中、心と時間の「ゆとり」が奪われてきているのをひしひしと実感する日々である。この「ゆとり」の喪失は、私たち教職員だけでなく、目の前に向き合う子どもたちにとっても大きな影響が及ぼされることが懸念される。しかし、厳しい現実の中であるからこそ、私たちは知恵を出し合い、「同僚性」を育みながら、子どもたちの豊かな成長を願い、日々の教育活動をすすめることが大切だと思えてならない。互いに子ども理解を深め、より豊かな学びの場を創り出していく作業の大切な一つの基盤がこの「きらめき言動」のとりくみだと考えている。

「先生がきらめき言動を集めていることが“きらめき言動”だと思います(4年)」

という子どもの声があった。私たち教職員の自尊感情を高めてくれるさりげない言葉…しんどい時、困ったとき、みんなと共有していきたいと思う。

これからも、子どもたちを支え、そして私たち教職員も子どもたちに支えられながらともに「安心して学び合える学校・学級づくり」をめざして日々とりくんでいきたい。