生徒たちが社会の中で活躍することを意識しながら授業をする 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す! 「高校につながる英・数・国」の授業づくり #21】

前回、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校の田口尚希教諭の単元づくりの考え方などを紹介しました。最終回の今回は、前回のお話の中で出た「領域内での系統性を考慮して単元を構成」した実例として、昨秋の全国中学校国語教育研究協議会全国大会で公開した研究授業を含む単元を紹介してもらいました。

高等学校附属中学校・田口尚希主幹教諭

目次

「生成AIの作る学校紹介文には実際の体験は出てきません」

【資料1】中学校学習指導要領解説 国語 第3章 第2節 第2学年の内容〔思考力、判断力、表現力等〕より抜粋

B 書くこと

⑴ 書くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 目的や意図に応じて、社会生活の中から題材を決め、多様な方法で集めた材料を整理し、伝えたいことを明確にすること。

イ 伝えたいことが分かりやすく伝わるように、段落相互の関係などを明確にし、文章の構成や展開を工夫すること。

ウ 根拠の適切さを考えて説明や具体例を加えたり、表現の効果を考えて描写したりするなど、自分の考えが伝わる文章になるように工夫すること。

エ 読み手の立場に立って、表現の効果などを確かめて、文章を整えること。

オ 表現の工夫とその効果などについて、読み手からの助言などを踏まえ、自分の文章のよい点や改善点を見いだすこと。

今回は全国大会で公開した研究授業を含む、2学年の「書くこと」の単元について、紹介をしてもらいます。まず田口教諭は単元のねらいとその全体像について、次のように話してくれました。

「ここでは、『思考力、判断力、表現力等』のオ『表現の工夫とその効果などについて、読み手からの助言などを踏まえ、自分の文章のよい点や改善点を見いだすこと』を主な目標として学習を進めています(資料1参照)。その学習過程で、ア〜エの指導事項についても再確認し、身に付けていない部分も拾い上げながら進んでいくように系統的に単元を構成しました。

全8時間のこの単元では、言語活動としては『自校のパンフレットに載せる紹介文を書く』ことを行います。自校の魅力を伝える文章を書く過程で、『助言などを踏まえ…改善点を見いだす』わけですが、今回の単元では特に、説明や具体例が効果的に用いることができているかに焦点を当てることとしています。学校紹介文の説明や具体例が適切に使えているかどうかに対して、最も良い助言を返してくれるのは誰かと考えたら、学校のことを知らない『校外の人』ということになるでしょう。そこで、この単元では本校の生徒だけでなく、他校(全国大会で田口教諭が授業公開を行った横浜市立緑園学園の2年生)でも同様の単元を行い(両校とも田口教諭が全単元を担当)、緑園学園の生徒と本校の生徒で紹介文を交換して交流し、よい点や改善点を伝え合って、よりよい紹介文へとブラッシュアップしていきました。

本校では、前々回もお話をしたように全生徒が課題研究活動を行いますが、それは通称SSと呼ばれています。しかし、紹介文で『本校のSSは…』と相手意識をもたずに書いてしまうと伝わらないわけです。意外と生徒たちは学校の施設や行事などが、他校の生徒に伝わらないことに驚きます。また、学校紹介文の意見と、具体例やエピソードの関係が適切かどうかも他校の生徒に評価をしてもらい、文章のよかった点や改善点を考えていきます

この単元では、具体例やエピソードと意見の関係(具体と抽象など情報と情報の関係)というところを取り上げて、先のオの学習を進めるために、生成AIも活用しました。単元の冒頭で学習の全体像をつかんだ後、生成AIに各校の校名を入れて、どんな魅力のある学校か紹介するように入力したのです。するとやはり生成AIの作る学校紹介文には実際の体験(具体例)が出てはきません(資料2参照)。

【資料2】生成AIが作成した学校紹介文

緑園義務教育学校の後期課程には、様々な特徴や魅力があります。

1 充実した課程内容

後期課程は、通常の授業とは異なるプログラムを実施しています。例えば、実践的な科学実験や芸術活動など、普段の学校生活では体験できないようなプログラムを提供しています。

私は後期課程の一環で、市内の美術館への見学に参加しました。美術館内では、現代アートなど興味深い作品を見学し、その後は自分で作品制作に取り組みました。普段にはできないような経験ができ、大きな刺激となりました。

2 友達との交流

通常の学期とは違い、様々な学校から集まった生徒たちが参加するため、新しい友達と出会えるチャンスがあります。私は、後期課程で知り合った友人たちと一緒にアクティビティに参加し、とても楽しい時間を過ごしました。

3 自己成長の機会

後期課程では、個人の興味や能力に合わせたプログラムが用意されています。例えば、英会話やPCスキルアップなど、自己成長につながるプログラムが用意されています。自分自身の能力をさらに高めるいい機会となりました。

緑園義務教育学校の後期課程は、新しい体験や友達との出会い、自己成長の機会がたくさん、しかも夏休み、冬休みにプログラムが用意されているため、普段の学校生活とは違う刺激を受けたい方に一度参加してみることをおすすめします。

その文章を読んで、生徒たちに『では私たちができる魅力ある紹介文とは、どんなものだろうか?』と聞くと、『具体的な体験の入った紹介文を書くことだ』『それが自分たちにできる魅力的な紹介文だ』ということになり、そこから学習がスタートしていきました。前回も少し触れましたが、AIやICTも活用していきますが、それはAIやICTありきなのではなく、あくまで生徒たちが体験に焦点化するためのきっかけであり、手立てにすぎないのです」

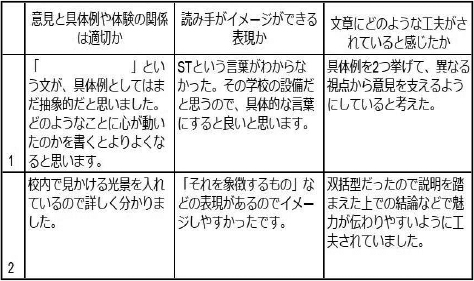

そうした学習の契機を通して、それぞれ工夫して紹介文を作成した後、両校で文章を交換。他校と紹介文を交換するときには、紹介文の意見に当たる部分を隠して提示しています。他者の文章を読む際に、根拠となる具体例やエピソードから意見を予想しながら助言を考えることで、情報の関連性や表現の工夫としての具体例、説明と意見が合っているかを自然と考えられるようにするためです。互いにアドバイスをもらい合った後、改めて同校内の生徒同士で交流し、自分の文章の良い点や改善方法を吟味していきます。(資料3参照)。

【資料3】生徒が書いたアドバイスの一例