頭つき逆立ちの次のステップは? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #49】

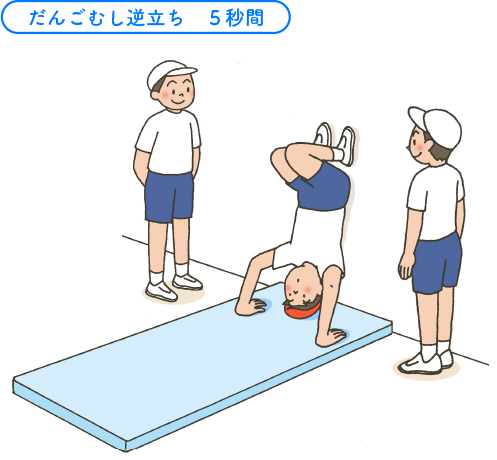

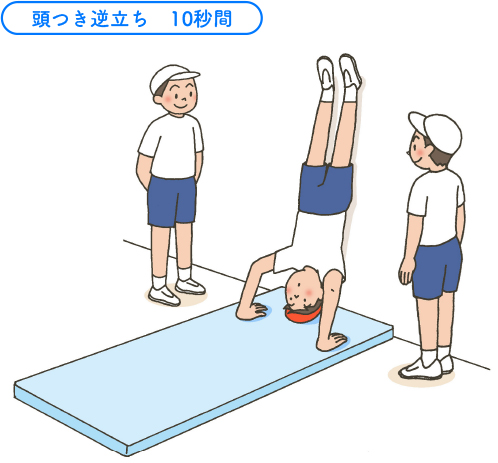

#47では「よじのぼり逆立ち」を、#48では「だんごむし逆立ち」「頭つき逆立ち」の2つのステップについて紹介しました。だんごむし逆立ちを5秒間、そこから続けて、頭つき逆立ちで10秒間できるようになったら、次のステップ「ひっぱり逆立ち」に進むことができます。ひっぱり逆立ちは仲間のお手伝いで、頭つき逆立ちから両腕で体を支えるかべ逆立ちの姿勢へと変化させる教材です。今回はそんなひっぱり逆立ちについて紹介します。

執筆/栃木県公立小学校教諭・下野誠仁

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

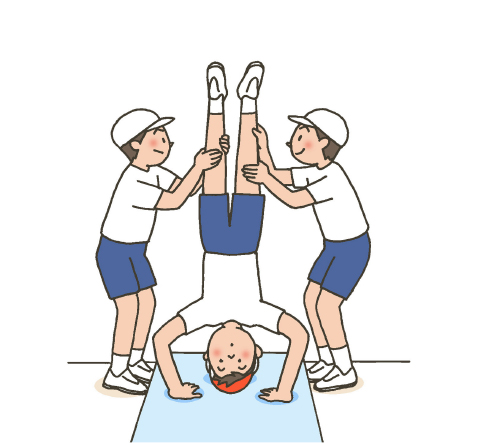

1.横についてバランスをとる

まず、#48の要領で、だんごむし逆立ち5秒間、頭つき逆立ち10秒間を行います。このとき、班の仲間が試技者の両側に立ち、引っ張り上げる準備をします。

2.息を合わせて逆立ち姿勢まで引っ張り上げる

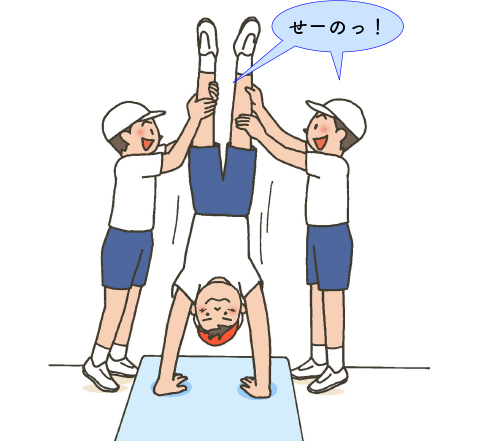

頭つき逆立ちが10秒間できたら、ひっぱり逆立ちにチャレンジできます。

お手伝いの子は両側に立ち、試技者の膝下または膝あたりを両手でつかみます。そして、「せーのっ!」と掛け声をかけながら、息を合わせて試技者の体を引っ張り上げます。同時に、試技者はマットを押して肘を突っ張ります。体が大きくてどうしても持ち上がらない子がいる場合は、教師が補助をします。

引っ張り上げた後、肘を突っ張ったかべ逆立ちの姿勢を10秒間保持することができたら合格です。