学習指導要領の「見方を働かせる」とは、理科においてはどういうこと?【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#36

学習指導要領には、各教科で子どもの「見方を働かせる」と書かれています。この見方については、教科によって全く異なりますし、非常にわかりづらいものなので、まだまだ十分に理解がされていないのが現状といえるでしょう。また、授業では資質・能力の三つの柱で育成、評価することが一番の目的ですので、「資質・能力を育成する以外にさらに見方を働かせるってどういうこと?」と思われる方もいらっしゃると思います。ここでは、理科の「見方」とはどういうことで、それを「働かせる」とはどういうことかについて確認してみましょう。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.理科の「見方」とは?

理科の見方とは、自然の事物・現象を理科的な切り口で見る、ということです。

理科は自然の「理」(ことわり)を理解することであるため、理科の見方は物の性質や自然事象が働く仕組みなど、「自然を見たり理解したりするための切り口」と言ってもいいかもしれません。

この「見方」の考え方は特に目新しいものではなく、理科における子どもの能力の1つとして、昔からたくさんの「自然を理解するための切り口」が考えられてきました。

ただ今回の学習指導要領では、各教科で「見方」という言葉を使い、各教科独自の「切り口」を整理しようとしていることが、新しいといっていいでしょう。

しかし、新しい試みだけに、教科によっては漠然としているものもあれば、明確に絞っているものもあります。また、教科によって見方の考え方が全く異なるため、複数の教科を教える先生にとっては難しく、現段階で十分に理解が深まっているとはいえない状況といえるでしょう。

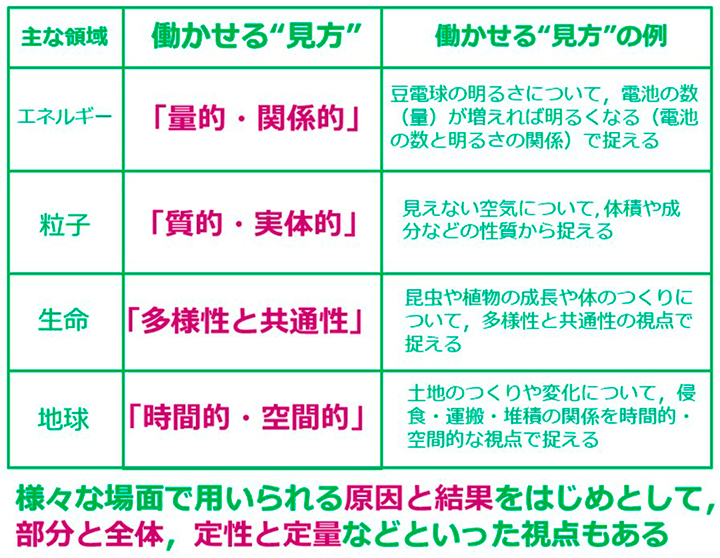

理科では子どもたちに働かせる見方をいくつかに絞って示されました。以下の表を見てください。

これらは資質・能力の育成が目的ではありますが、理科的に問題解決をするならば、このようにたくさんの切り口を「引き出し」として、子どもたちにもってもらいたいのだ、と言い換えることができます。