長なわ跳び、8の字跳びの次のステップは? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #43】

#14で8の字跳び(かぶり回し)の指導のポイントを、#16で連続跳びのメリット、指導のポイント、および8の字跳び(むかえ回し)の指導のポイントを紹介してきました。それぞれのグループが連続100回程度続くようになったら、かぶり回し、むかえ回しと進むようにします。一つ一つの跳び方が上手になって十分楽しんだら、これを生かして次の課題に進めるのが、長なわ跳びの長所であり、奥の深さです。

今回は「かぶり回し」と「むかえ回し」の連続跳びを十分に楽しんだ子どもたちが、楽しみながら取り組み、既習を生かして思考しながら活動できる「ひょうたん跳び」を紹介します。

執筆/東京都公立小学校教諭・逸見淳一

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

1.ひょうたん跳びとは?

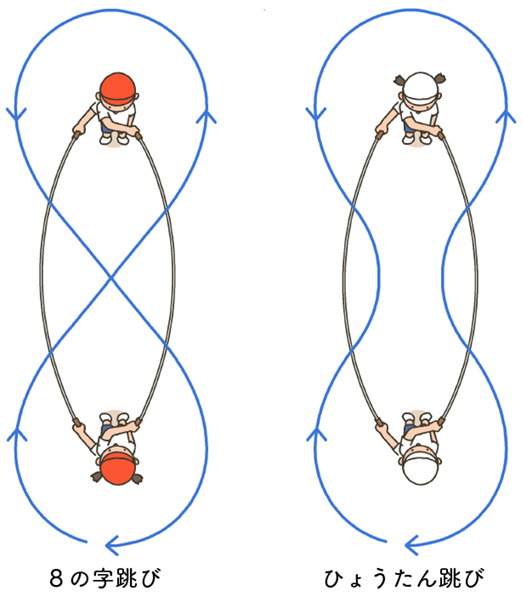

上から見たときに、跳んでいる子の動きが8の字に見えるのが8の字跳びです。ひょうたん跳びは、上から見たときに跳んでいる子の動きがひょうたんの形に見えるので、このような名前がついています。

8の字跳びは、なわを跳んだら斜めに抜けましたが、ひょうたん跳びはなわを跳んだら斜めではなく、入った場所と同じ側(左側から入って、左側)に抜けます。そして、回し手のそばをくるっと回り、次に備えます(下図参照)。

ひょうたん跳びでは、かぶり回しとむかえ回しのなわに、1回おきに入って跳ぶことになります。

<抜け方>

2.ひょうたん跳びの前に

前述のように、入るときのなわの見え方が1回おきにかぶり回しとむかえ回しになるので、どちらの回し方でも入って跳んで抜けられるようにしておくことが必須です。上達したかどうかは、連続跳びで100回程度跳べるようになっているかで判断します。8人から10人程度のグループ全てが100回程度跳べるようになってから、次の教材に進みます。今回も、かぶり回しもむかえ回しも連続で100回以上跳べるようになってから、ひょうたん跳びの学習に進むとよいでしょう。

こうすることで、子どもたちが無理なく次の教材に挑戦することが可能となります。