「誰一人取り残さない」学校づくりが不登校対策につながる【連続企画 多様化する選択肢 令和時代の不登校対策 #02】

21年前から、「あったかハート」という学校テーマを掲げ、保護者や地域と協働・連携して多彩な教育活動を実践している山内小学校(児童数738人/2023年11月現在)。佐藤正淳校長が打ち出す「誰一人取り残さない」というスローガンのもと、校内フリースクール「あったかハートルーム」や、取り出し授業を行う「キラキラルーム」といった不登校児童とその保護者をサポートする体制づくりを実践してきた。今回は、校内フリースクールを開設した背景や「誰一人取り残さない」学校をつくる取組について伺った。

神奈川県横浜市立山内小学校

今年創立150周年を迎えた歴史ある公立小学校。「あったかハート」という学校テーマを掲げ、学校内だけでなく地域や地元企業と連携した共育・共創の教育活動を実践している。

山内小学校HP:

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/yamauchi/

公式Instagram:

https://www.instagram.com/yamauchi.e.s/

この記事は、連続企画「多様化する選択肢 令和時代の不登校対策」の2回目です。記事一覧はこちら

目次

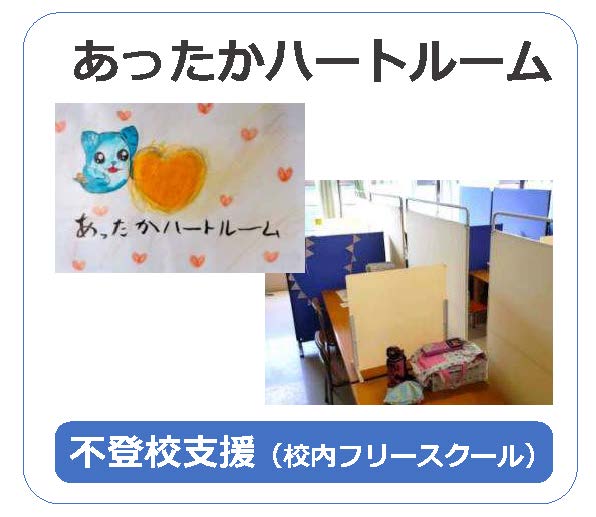

不登校児童が学校で安心できる場所「あったかハートルーム」

2019年に山内小学校の校長に着任した佐藤校長は、21年前から同校で受け継がれてきた「あったかハート」という言葉をテーマに「誰一人取り残さない」学校づくりの実践にあたってきた。

特に校内フリースクール「あったかハートルーム」は不登校児童だけでなく、登校できても教室に入ることができない児童たちのサードプレイスとしても機能している。もともと、あったかハートルームの設置は一人の不登校児童の声がきっかけであったと佐藤校長は話す。

「1年ぶりに登校してきた子がいたんです。ところが、その日はあいにくにも保健室は健診、相談室は面談で使用中になっていました。せっかく勇気を出して登校してきてくれたのに『僕はどこで過ごしたらいいの?』と不安な気持ちを抱かせてしまいました」

そこで、佐藤校長は「いつ来てもよく、いつも同じ自分のスペースで過ごすことができ、いつも同じ先生がいる」、そんな子どもたちが安心できる空間をつくりたいと決心し、校内フリースクール「あったかハートルーム」を開設した。

●あったかハートルーム

・対象児童は不登校傾向(学校・学級への行き渋り)が見られる児童や、教室内での活動に困っている児童など、教室以外にも安心できる場所が必要な児童。

・常時開設されている。

・児童はいつ来てもよく、自分で時間割を決定できる。授業によっては通常学級の授業に参加することも可能(例:1時間目はあったかハートルームで算数の学習、2時間目は在籍するクラスで体育の授業)。

・児童支援専任の教員やサポートの非常勤、特別教育支援登録をしている学生など、あったかハートルーム専門の教員やスタッフが常駐。

「校内」フリースクールとしてのあったかハートルームがもつ特長は、在籍するクラスともつながりがあり、授業によっては通常の教室で受けられるという点。子どもたちは、自ら授業の時間割を確認し、あったかハートルームで受けるか教室で受けるか、もしくはオンラインで参加するかを選択・決定することができる。佐藤校長は、この「自己選択」と「自己決定」こそが重要であると話す。

「自分で選択し、決定できたという小さな成功体験を重ねていくことによって、子どもたちの自主性と自己肯定感を育てます。子どもたちが自信をつけ、次に向かう勇気につながるようサポートしています」

子どもたちの自信を取り戻す「キラキラルーム」

子どもたちの自信を取り戻すサポートとして、あったかハートルームと同じ部屋に設置されているのが「キラキラルーム」。ここでは、苦手科目の授業についていけず不安を抱える子どもたちを対象に取り出し指導を行っている。

●キラキラルーム

教員が常駐し、毎日午前中に4コマ行われている。週あたり1人1時間程度で原則、教室と同じ教科。補習、ときには予習も行い、保護者との協議のもと参加。

「教室だと授業についていけず、ずっと暗い顔をしていた子が、キラキラルームでは文字通りキラキラした表情で勉強に取り組みます。先生が1対1(ときに1対2)の指導を行い、やさしく背中を押してあげることで子どもたちの『できた!』が増え、自信を取り戻し教室に戻っていきます」

こうした子どもたちの自己肯定感を育てる取組が実を結び、同校が昨年度に実施した「自分にはよいところがあるか」という校内アンケートでは、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」という回答が「45.5%」「40.0%」にのぼり、全国平均の「39.4%」「39.9%」(全国学力・学習状況調査)を上回った。

パーテーションで仕切られてはいるが、あったかハートルームと同じ部屋であるため、不登校支援と連携した学習支援が実施されている。また、通常のクラスの授業進度についていけない子も対象としているため、不登校の未然防止策としても大きな効果を発揮している。

「子どもたちが不登校になってしまったり、教室に入れなくなってしまったりしたとき、そこに至るまでの背景が必ずあります。『他者の靴を履く』という姿勢をもつことによって、子どもたちの目線に立ち、抱えている思いを汲み取ることが大切です」