理科の板書、ノートに書き写す意味ある?~情報の種類を理解しよう 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#35

みなさんは、板書を何でもノートに書き写させていませんか? 私は板書を「書き写す」ことに全く意味を見いだせなかった方です。あとで使わないのに、なぜ書かないといけないのか? そう思いながら何年も経った後、情報にも種類があることを知りました。

理科の授業においては、教えている先生が情報の種類を理解しておく必要があると考えます。そうすれば、限られた時間により効果の高い授業ができると信じているのです。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.板書の記述から役割を考えてみる

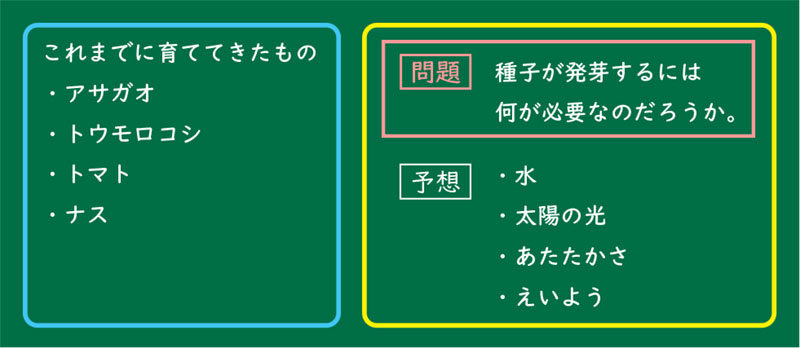

以下の板書を見てみましょう。青で囲まれた内容と、黄色で囲まれた内容、何が違うかわかりますか?

青で囲まれた内容は、子どもたちの対話の中で、子どもたちから出てきた言葉を書き留めたものになります。言葉のやり取りだけでは、誰が何を言ったか振り返ることができませんし、発言された内容のメモとしての役割(整理する役割)に留まります。授業の導入を円滑にする役割のみを持つ、と言ってもいいかもしれません。

一方の黄色で囲まれた内容は、問題解決の流れを板書に書き留めたものになります。問題解決の過程を示すことで、子どもたちが考えるべきことを明確にしたり、進捗を確認したりできるようにする役割があると言えるでしょう。

このように板書された内容を見ると、板書された内容に異なった役割があることがわかります。

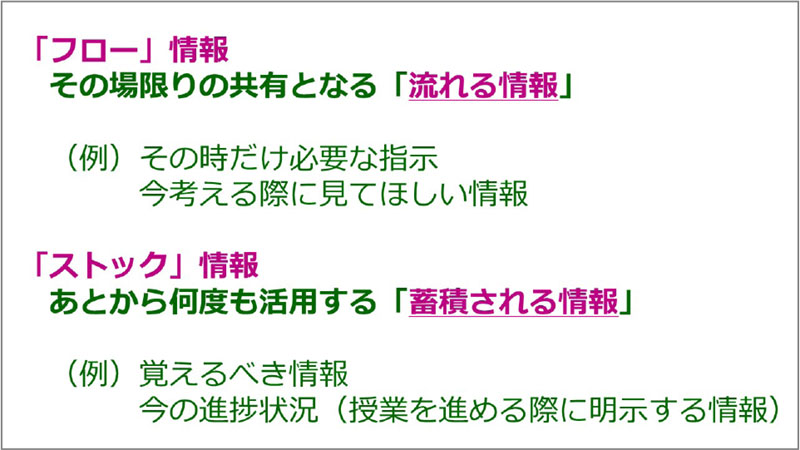

2.フロー情報とストック情報

さて、この青と黄色の情報ですが、「フロー情報」と「ストック情報」であると言えます。

フロー情報とは、その場限り一時的に共有する情報、後から使うことがない情報です。ストック情報は、後で活用することができる蓄積すべき情報です。板書する情報には、この2つの種類の情報が入り交じっています。

子どもたちがとっているノートに視点を変えてみましょう。子供たちが、自分の考えを問題解決の過程に沿って書き記すのはストック情報といえます。自分があの時どう考えていたか、どのような考えを辿って今に至っているかが分かるからです。

また、問題解決の過程において、友達の有益な考えもメモしていたなら、それもストック情報になるかもしれません。