小1体育「ボール投げゲーム」指導アイデア

執筆/神奈川県公立小学校教諭・髙橋亮

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・高田彬成、神奈川県公立小学校校長・二宮昭夫

目次

授業づくりのポイント

低学年の「ボール投げゲーム」では、個人対個人で競い合ったり、集団対集団で競い合ったりする楽しさに触れることができる運動遊びです。みんなで決めたルールを守ったり、場の安全に気を付けたりすることで、「友達とゲームをするのが楽しいな」と感じます。また、ボールを投げる、捕るなど簡単なボール操作を身に付けることで、「もっと速く(遠くに)投げてみたい」と願い、運動遊びを楽しみつつ、基本的な動きが高まってくるでしょう。

簡単なボール操作を身に付けるために、教師が投げ方、捕り方を例示したり、子供が気付いたよい動きを紹介して、動きのポイントを共有したりしましょう。さらに、ボールに恐怖心を抱かないように大きさや固さなども、教師が意識して準備する必要があります。

一年生の子供たちにゲームの楽しさを感じてもらうために、教師はルールを示して、ゲームの行い方を理解できるように指導することが大切です。はじめは教師が場やルールを設定し、仲よく運動したり、勝敗を受け入れたりすることの大切さを実感できるように工夫しましょう。

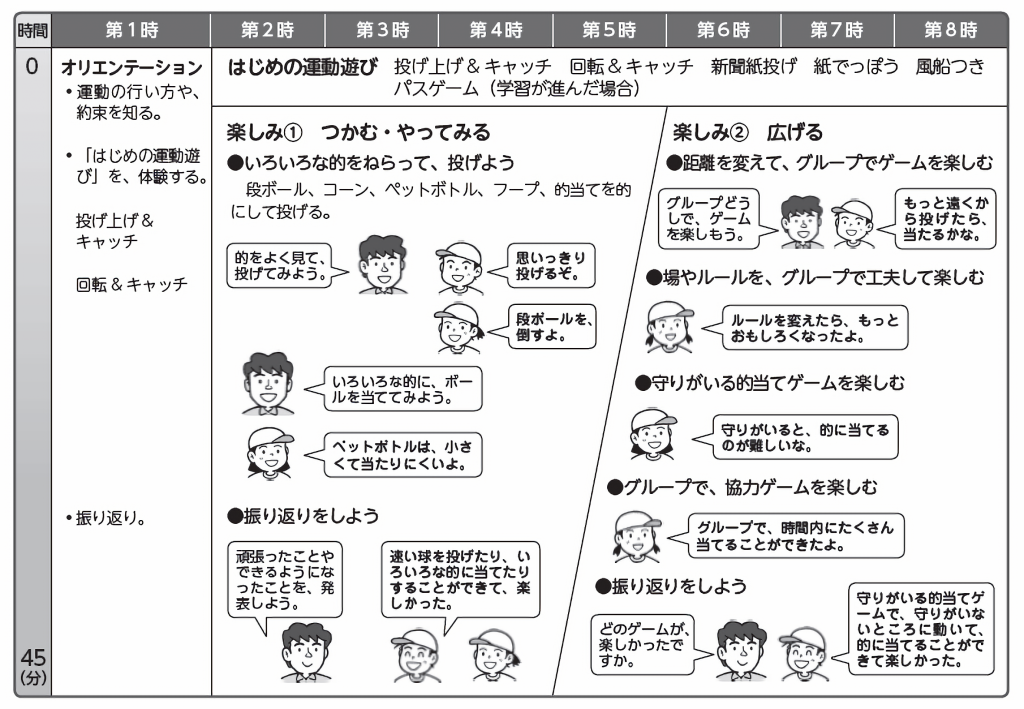

単元計画(例)

※学校の設備や教具など、実態に合わせて活動内容を変更するようにしましょう。

オリエンテーション|はじめの運動遊び活動例

オリエンテーションでは、単元を通して子供たちが楽しく安全に学習できるように、約束や運動する場所、準備・片付けの仕方を確認しましょう。

授業のはじめの5分程度の短時間で、はじめの運動遊びを行います。楽しみながら投げる・捕る感覚を味わうことで、その後のゲームを楽しむための基礎的な動きが身に付きます。

はじめの運動遊び

投げる経験を増やすために、一人で運動遊びを楽しむときは、一人1個ボールを持てるようにすることが望ましいです。

一人で遊ぶ

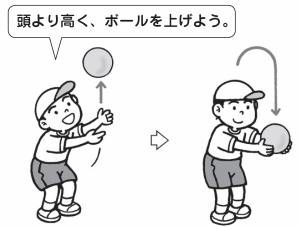

【投げ上げ& キャッチ】

ボールが上がっているときに、手をたたけるかな。

【回転& キャッチ】

ボールを、しっかり見ているね。

【新聞紙投げ】

斜め上に向けて、新聞紙を投げてみよう。

新聞紙だから、軽くて腕を上げて投げやすいね。

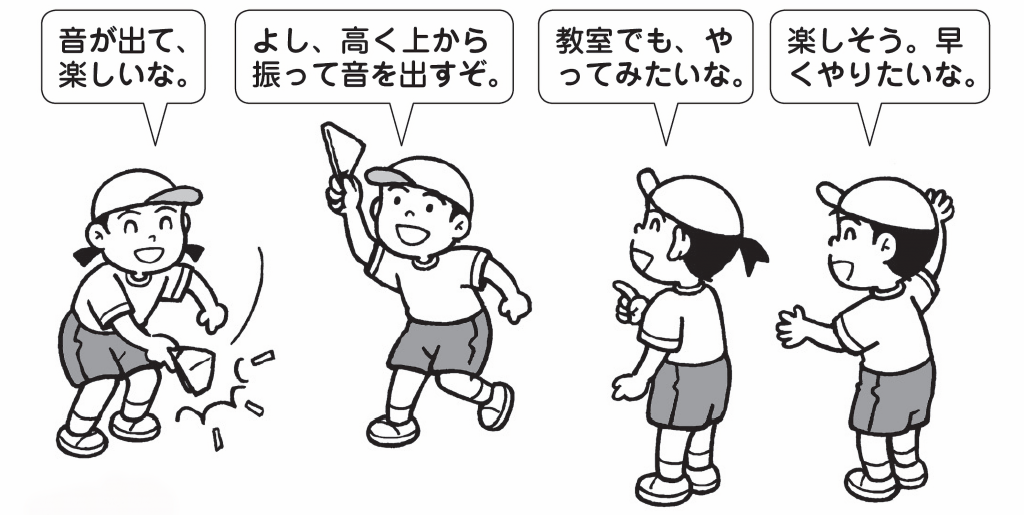

【紙でっぽう】

腕を速く振って、パーンと音を出してみよう。

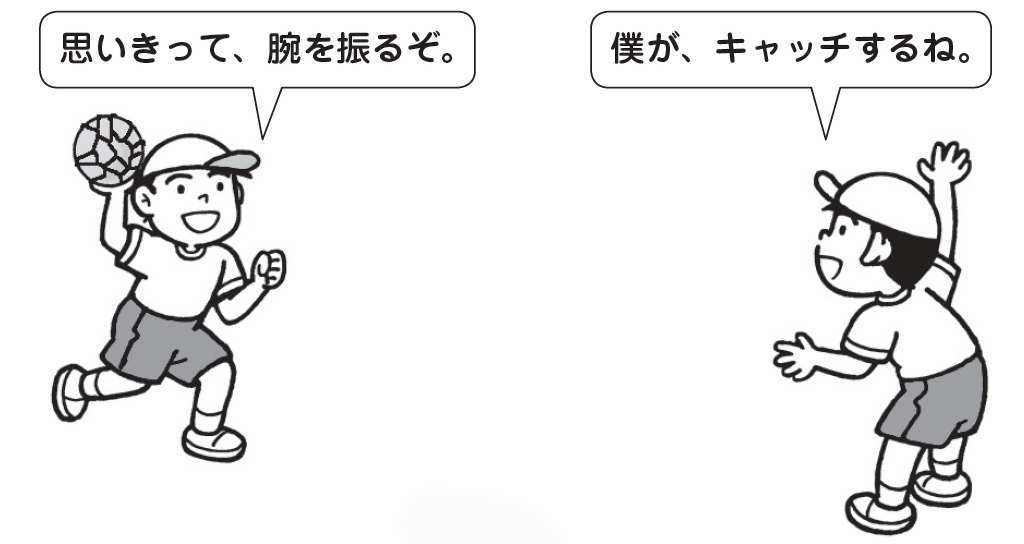

一人からペアで遊ぶ

【風船つき】

何回つけるかな。腕を上げて、つこう。

友達と続けて何回つくかで遊ぶのも、おもしろいね。

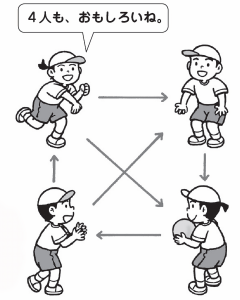

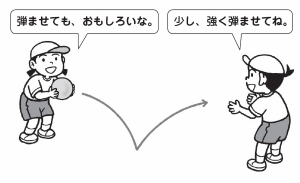

3人から4人のグループで遊ぶ

【パスゲーム】(学習が進んだ場合)

30 秒で、何回パスできるかな。

弾ませても、パスゲームができるね。

用具について

恐怖心を抱かないような用具で、子供たちが運動できるようにしましょう。

〈例〉お薦めの用具

・スポンジボール(大きさはドッジボール0~1号球、押しても形が戻るボール)

・新聞紙(軽くて、子供に合わせて大きさを決められる)

・風船(下にゆっくり落ちてくるので、腕を上げて操作がしやすい)

指導のポイント

はじめの運動遊びなので、その後の運動につながる動きをすることが大切です。挑戦意欲が湧くような声かけをしましょう。また、授業が進んだら、はじめの運動遊びも変えていくことで、意欲が持続します。

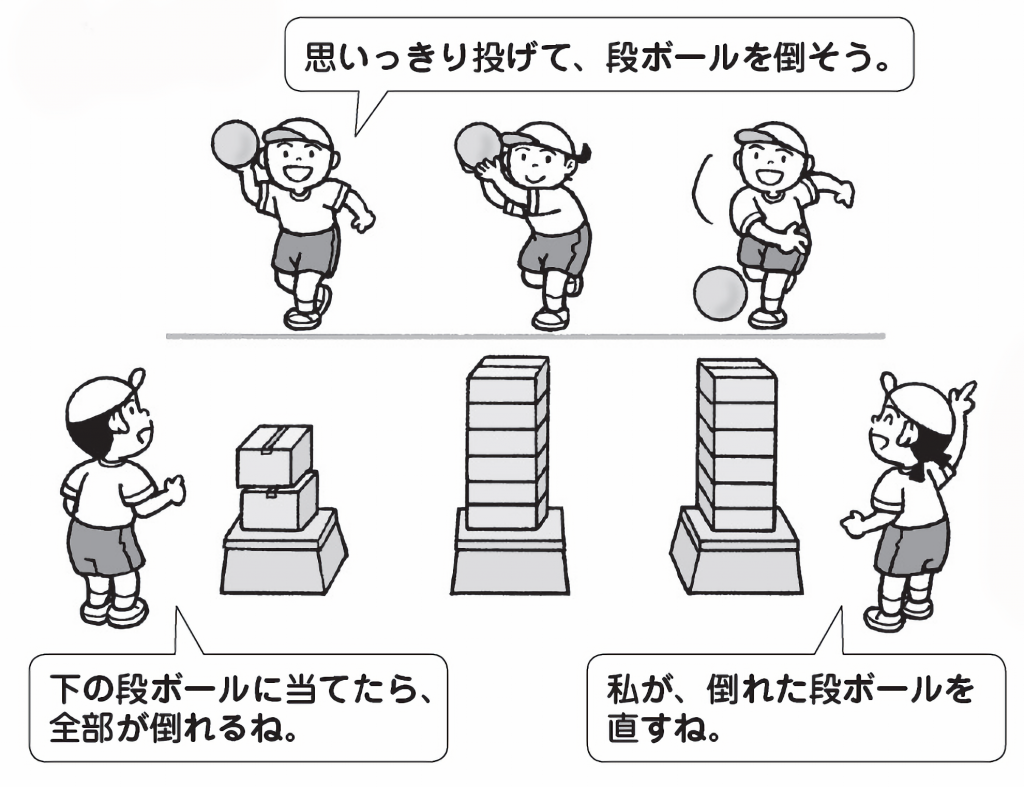

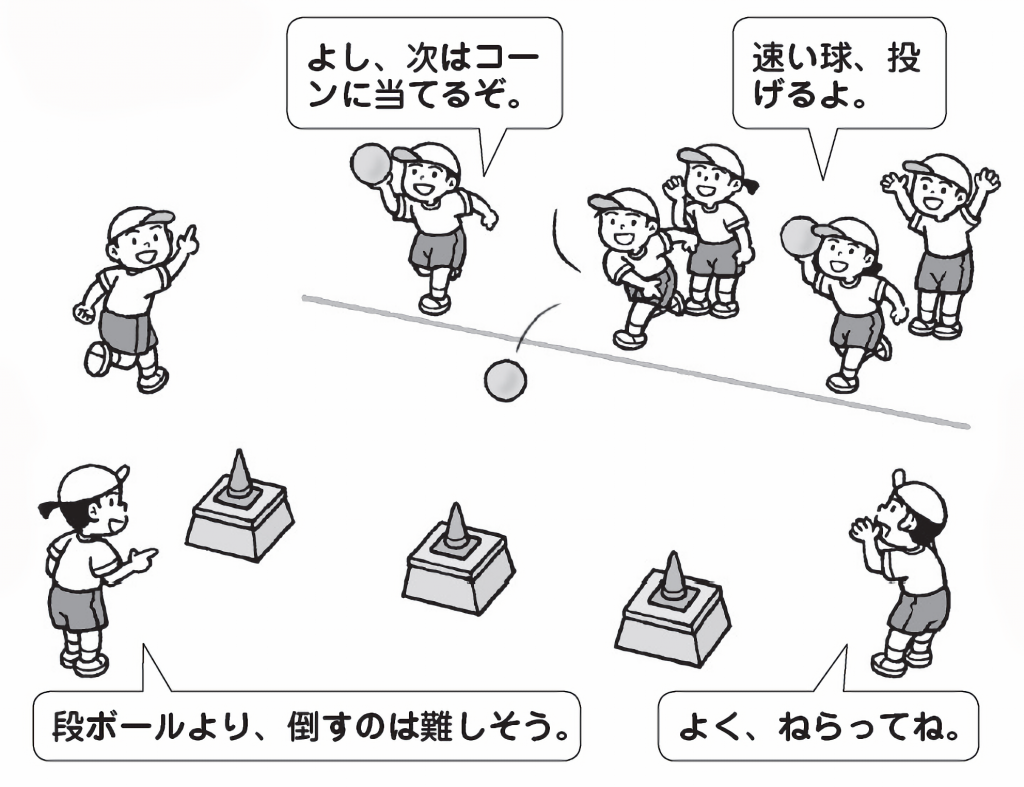

楽しみ① 活動例

様々な道具(段ボール、コーン、ペットボトル、フープ、的当てなど)を的にします。それぞれ形や重さが異なるので、自分のお気に入りの的を見付けて、ねらって投げることを楽しみます。的に当たってくると、「もっと遠くから投げて当てたい」と思うことがあるでしょう。

さらに、友達の運動遊びの様子を見て、「友達のように速いボールを投げたい」という思いももつでしょう。また、教師が「連続で当てられるかな?」など、挑戦する意欲を高める声かけも大切です。

活動の前に、ルールや順番を決めましょう。決まりを守っている子供を称賛しながら、誰もが気持ちよく運動遊びができるようにしましょう。

いろいろな的をねらって投げよう

楽しみ方〈例〉

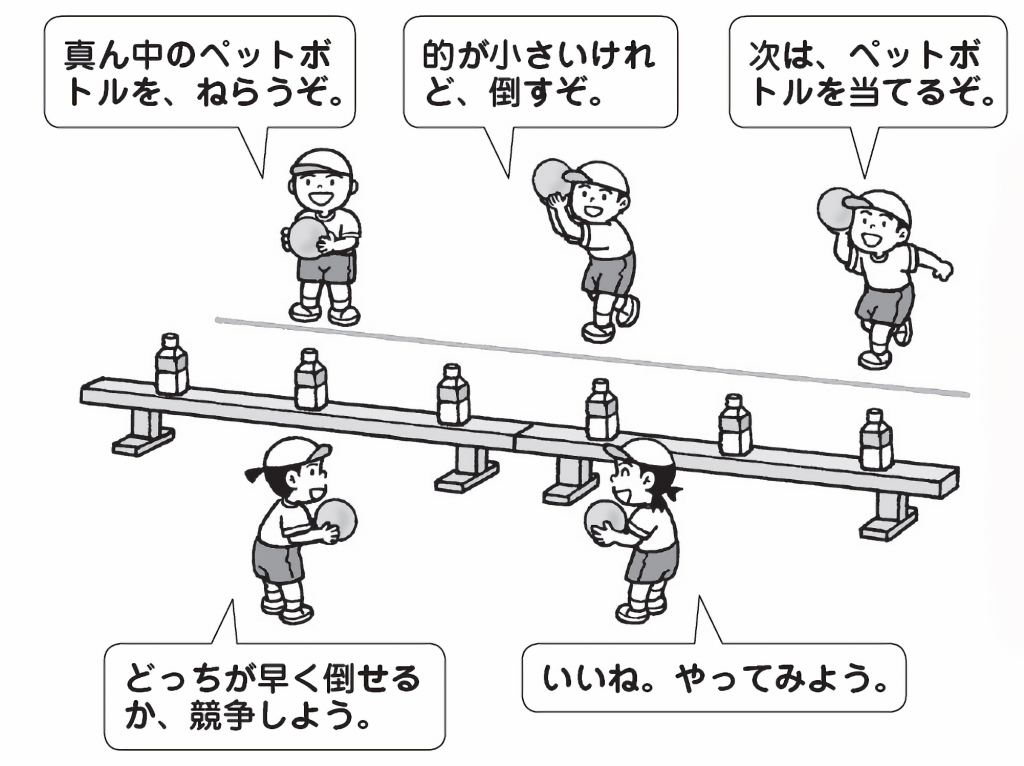

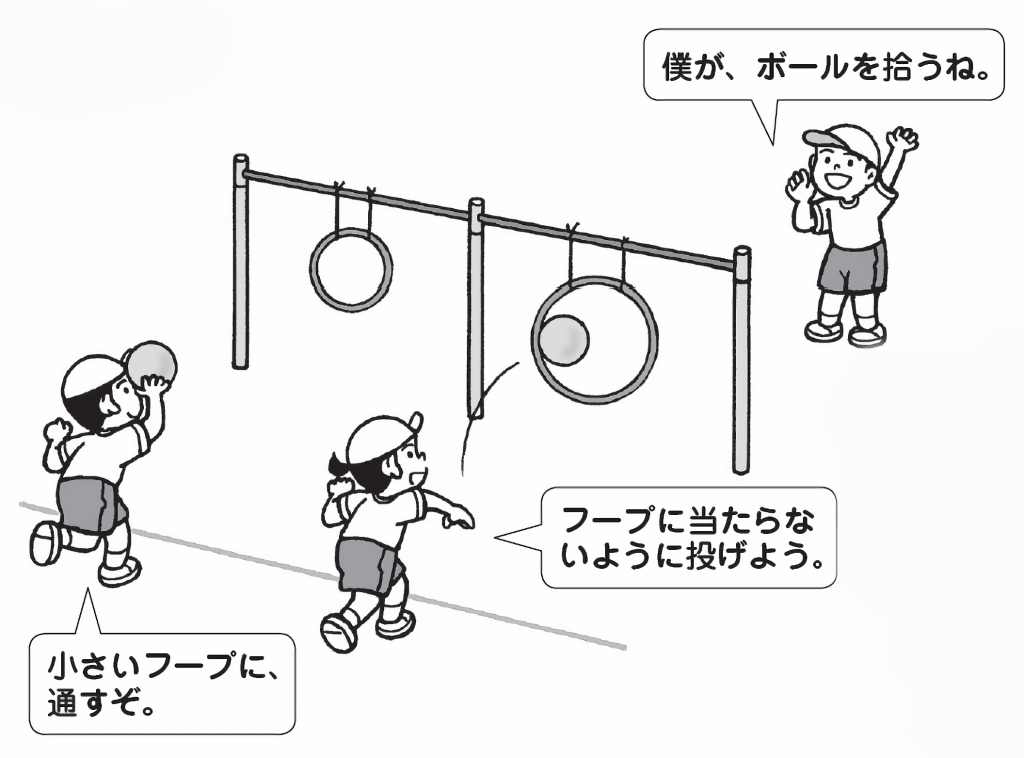

いろいろな的に向けてボールを投げられるように、5分など時間を決めて、時間になったら別の的の場に移動して、いろいろな的にボールを投げて楽しめるようにします。楽しむ中で、友達と一緒に協力して的に当てたり、どちらが速く的に当てられるかで競ったりしてもよいでしょう。

【段ボール】

たくさん、倒せるかな。

【コーン】

思いっきり、投げよう。

【ペットボトル】

ルールや順番を決めてから、遊ぼう。友達と協力すると、楽しく遊ぶことができるね。

【フープ】

大きいフープに通せたら、小さいフープの方にも挑戦しよう。

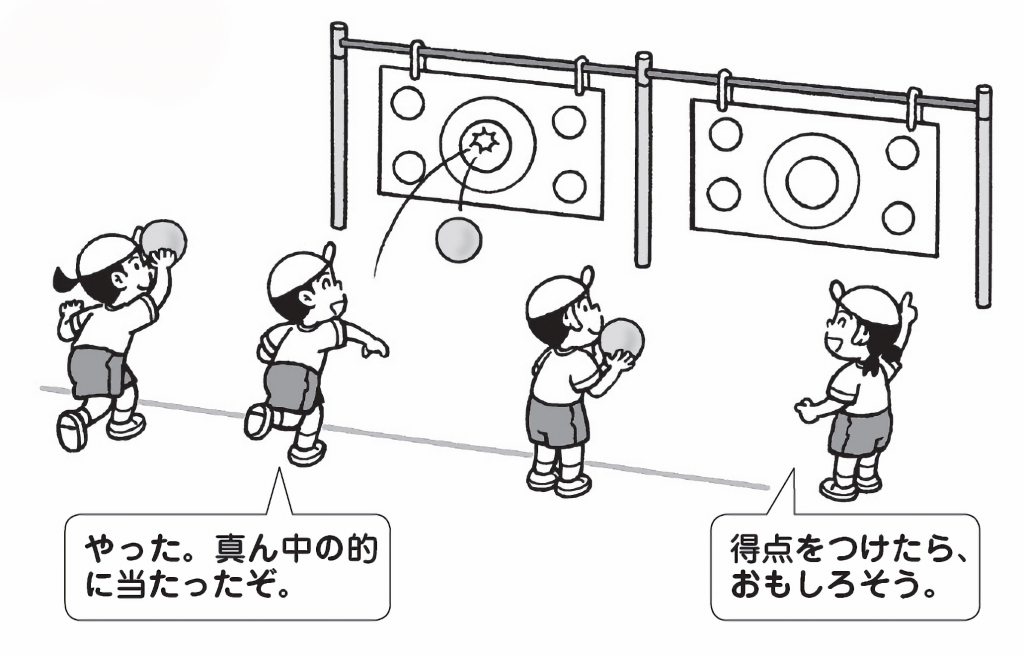

【的当て】

ペアで、どっちが先に小さい的に当てられるか、勝負したらおもしろそうだね。

運動遊びが苦手な子供への配慮の例

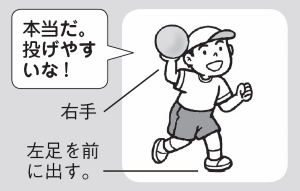

投げ方がわからない子供には、ポイントを指導しましょう。また、上手な投げ方をする子供を称賛しながら学級全体に紹介して、他の子供が上手なポイントに気付くようにするのもよいでしょう。

的を見て、投げる手と反対の足を前に出すと、まっすぐ投げやすいよ。

楽しみ② 活動例

単元の後半では、遊ぶ場やルールを工夫して、友達との易しいゲームを楽しんで学習します。楽しみ①の活動で、「もっと遠くから投げて当ててみたい」「友達と勝負してみたい」と思う子供が現れるでしょう。その思いを教師が把握して、子供にとって「やってみたい」「楽しそう」と感じられるルールを提示することが大切です。

学習に慣れてきたら、遊んでいる中で新しい場を作ったり、ルールを考えたりします。そのような子供の姿を認め、進んで試せるようにしましょう。

グループで競う中で、協力する姿やアドバイスを送り合う姿が見られたときには、そんな子供たちを称賛して、集団で運動する気持ちよさを感じられるようにしましょう。

ゲームの楽しみ方〈例〉

イラスト/栗原清、横井智美

『小一教育技術』2019年2/3月号より