教育の質を上げる教員のウェルビーイングな働き方【連続企画「学校の働き方改革」その現在地と未来 #05】

2023年4月末に公表された、文部科学省が実施する「教員勤務実態調査(令和4年度)」では、前回調査(平成28年度)と比較して、“全職種における在校等時間が減少したものの、依然として長時間勤務の教員が多い実態”が明らかになった。学校の働き方改革が叫ばれて久しいが、改善が進んでいない学校もまだまだある。そこで、“教員が生き生きと働き続けられる学校改革”を推進する「先生の幸せ研究所」代表である澤田真由美氏に働き方改革の現状や目的、教員のウェルビーイングについて語ってもらった。

先生の幸せ研究所 代表

澤田真由美

東京都出身。青山学院大学卒業後、東京都と大阪府の小学校教員として約10年間勤務。教師として悩みぬいた自身の経験から、技術も心も豊かな幸せな教育者を増やしたいと、2015年に独立し『先生の幸せ研究所』を設立。幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・教育委員会において、コンサルティング・講演等を行う。著書に「人生が変わる!先生のための仕事革命ワークブック!」(学陽書房)、『「幸せ先生」×「お疲れ先生」の習慣』(明治図書出版)など。

この記事は、連続企画「『学校の働き方改革』その現在地と未来」の5回目です。記事一覧はこちら

目次

現場で感じる働き方改革の現状と改革の本来の目的

2023年4月末に速報値が公表された「教員勤務実態調査(令和4年度)」によると、教員の勤務実態についてやや改善も見られたようですが、現場に携わる私の実感としては、学校の働き方改革の現状について、大きく2パターンの学校に分かれていると感じています。

パターン①…残業時間削減だけに注力している学校

パターン②…必要なことへ時間の選択と集中を目指している学校

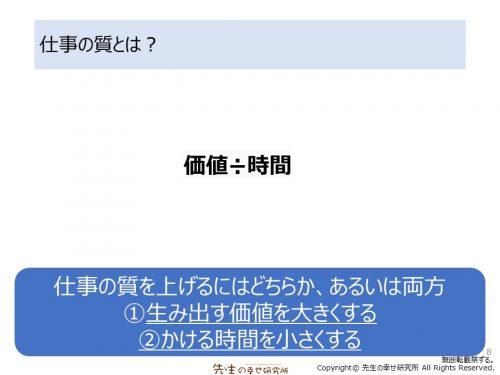

働き方改革というと、「残業時間さえカットすればよい」と思われがちです。前者の学校については、そのような意識で残業時間削減に取り組んでいるのかもしれません。しかし、学校における働き方改革のより上位の目的は、残業時間削減ではなく、「教育の質(仕事の質)を上げること」です。「仕事の質を上げること」は、学校の働き方改革に限らずどの業種業態においてもブレてはいけないポイントです。

では、どのように上げればよいのでしょうか。一般的に、教育の質(仕事の質)=「価値÷時間」と言われています。

つまり、教育の質を上げるためには、提供する「価値」を大きくするか、業務「時間」を少なくするか、またはその両方を実現する必要があります。

そのため、残業「時間」を減らすことが教育の質向上に寄与することは間違いではありません。しかし、残業「時間」削減ばかりに取り組んでいると、例えば必要なことについて各自が考えることや、教員同士で必要な対話ができずに「価値」が大きく下がり、全体として教育の質が下がるリスクが生じます。残業時間削減だけに注力した結果、教育の質を下げかねない学校は少なくなく、そうした働き方改革へ違和感をもっている現場の先生は多いと感じています。また、そうした働き方改革が教員のやりがいを置き去りにしていることも多く、非常にもったいないことです。

残業「時間」削減は、あくまで働き方改革の目的を達成させるための手段であり、重要なポイントではあるものの、それだけを目的化すると歪みが生まれてしまいます。

“教員個人や各学校が自己決定できる範囲”を確かめることが大切

「業務をコントロールできずに疲弊している」という先生や学校と、「業務をある程度コントロールしながら働けている」という先生や学校とで、校内や地域内や地域間でも二極化している印象です。一見正反対な働き方をしている両者の根底には、教育のやり方・働き方について「自己決定したい」「本当にいいと思うことをしたい」という思いが共通して存在すると感じています。

実は、学校の業務内容の根拠である学習指導要領には、宿題・○○大会・○○展など、“しなければならない”とは書いておらず、細かいやり方は個々の学校や教員に工夫を任されています。

また、国として今後、学習指導要領の改訂に向けて考えていくべきことに内容量過積載の問題があります。しかし、それを待たずとも学習指導要領を改めて読み込むと、実はそこに示されているのは大枠だけであるため、「コントロールできない」と思っていたことでも案外手放したり変更したりできる部分がよく見つかります。

暗黙の了解として前例踏襲で行っている学校独自の業務・習慣が教員を窮屈にしているケースもあります。例えば、とある小学校では、授業参観日に教える教科・内容・板書計画を学年で揃えるという暗黙の了解がありました。ただ、ある授業参観日、どうしても他にやりたい授業があった先生は、勇気を出して「違う教科の授業をしてもいいですか?」と両隣の学級の先生に聞いてみました。すると、返ってきたのは「いいですよ」というあっさりとした答え。このとき、自分は暗黙の了解という学校の空気に自ら忖度していたことを痛感したそうです。

もちろん、このようにあっさり進められる場合ばかりではなく、丁寧な意思決定のプロセスが必要な場合もあります。しかし、このように暗黙の了解を破り、本当にいいと思うことをするためには、「シンプルに考える」「空気を読みすぎない」ことが重要かもしれません。まずは個人や学年、学校レベルで決定できる範囲を確認することが、現状の改善への第一歩になることでしょう。