教育は、今じゃない

国語科教員として長年指導に携わり、10年間は校長職として学校経営に取り組んできた田畑栄一氏。公務員としての任期を満了した現在も、講演や研修など様々な形で教育活動を精力的に行っています。今回は、氏が校長職を始めてすぐの頃、出会った子との関わり合いの中で得た貴重な体験を紹介します。

【連載】タバティのLet’sスマイル(レッツスマイル) 学校づくり #02

学校の中には、様々な理由から集団に馴染めず、いわゆる「困っている子どもがいるクラス」があります。教室の中で、平均して8%の子どもがそうだと言われています。そういった子どもにどう対応していくのか。集団優先か個性尊重か迷うところです。

あなたならどうしますか。

まず始めに、教育は「目先の子どもの現象だけではない」ということを押さえておくことが大事です。

保護者や子ども自身と丁寧に向き合い、その子に応じた対応をすることがポイントです。その対応の結果はなかなか現れづらく、周りの先生や、保護者から疑問や不満を投げかけられることもあるかもしれません。

ぶれないで下さい。そんなとき、あなたにお伝えしたいお話があります。

3月29日の午後、高校3年生のCさんがご家族で校長室を訪ねてくれました。

私の校長任期満了を知った彼女のお父さんが、お休みを取って、Cさんともども来てくださったのです。ありがたい。

Cさんが、この春から都内の大学に進学することになったと、得意の英語を生かしてグローバル視点から日本を学ぶのだと、報告してくださいました。なんと素晴らしいことか。

実はこのCさんは、拙著「教育漫才で、子どもたちが変わる 〜笑う学校には福来る〜」(協同出版/2018年)に登場するCさんです。Cさんとの出会いは小学校3年生の新学期前、準備登校の日。今を遡ること10年前のことです。

学校の玄関の方から泣き声が聞こえてきたので何事か、と思い、駆け付けると、

「ランドセルは相談室に置く!」と激しい癇癪を起して泣いている子がいます。3年生になったらランドセルは教室に置く、ということを、2年生の時に支援員さんと約束したのだそうです。その約束がプレッシャーになり、初日から大泣きをしていたのです。

お母さんも約束を守らせようと、一生懸命説得しています。

この事情を確認した私は、

「相談室に置いていいよ。好きなところに置いていいです」

と言うと、Cさんは、

「新しい校長先生が許してくれた」

と落ち着きを取り戻し、学校の中に走って入っていきました。

これがCさんとの出会いです。

Cさんは個性が強く、集団の雰囲気や規律には、なかなか馴染めない子でした。

暫くしてから校長室でお母さんとこんなお話をしました。

「お母さん、集団優先、規律優先の教育で、Cさんの個性がつぶされています。Cさんに応じた寛容な教育をすることが必要です。校舎内であれば安全を担保しますから、すべてが教室だと思って、気楽に過ごしてください。心の安定が必要な時期です」

と伝えました。お母さんは、その方針に驚かれた表情をされていましたが、大変に喜び、安心されたようです。この理念を教職員とも「共有」し、徐々にですが、学校は子ども一人一人の個性を受け入れる場所へと変容していきました。

これは、他の子どもたちにとっても相互承認の感覚が育ち、多様性の価値を学べる絶好の機会なのです。

Cさんは小学校を卒業するとき、

「お世話になったので手紙を書きます」

と言ってくれていたのですが、気持ちの整理ができていなかったのか、そのままお別れしました。

教育の営みへの答えは、なかなか返ってこないものです。しかし私は、Cさんが様々なトラブルを乗り越えて卒業していく姿を見送るだけで十分でした。

Cさんにまつわるその後のエピソードを2つお話しします。

1つは、英語スピーチコンテストのことです。

中学3年生になった夏のある日、お母さんから連絡があり、

「Cが市内の市民会館で『市内英語スピーチコンテスト』の学校代表の一人として選ばれ、発表することになりました。お時間ありましたらご覧ください」

とお誘いを受け、7月の日差しの強い午後、会場に向かいました。

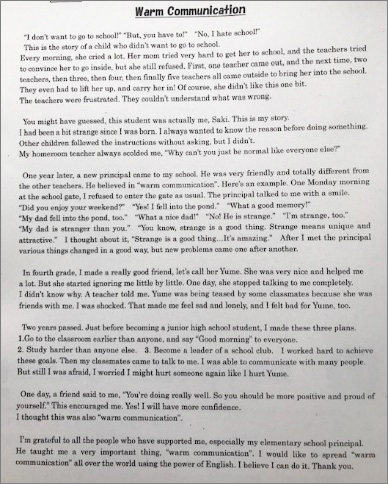

壇上で流暢な英語を堂々と話すCさん。そのたくましく成長した姿に驚き、さらに内容にも驚きました。私への感謝が語られたのです。

後列/元担任(新方小勤務なのです)・Cさん・筆者

左から、拙著に登場するZさん・筆者・Cさん・お母さん

小6のときに書けなかった感謝の手紙。

あのCさんが、自分の個性を認め、それを学校代表として、大勢の聴衆の前で堂々と語れるまでに成長したんだなあと思うと、心の底から温かいものが湧き上がってきました。