「もっと自分の強みを生かして、この仕事をしていこう」【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第10回】

全国の優秀な先生は、若手の頃から何をどのように学んで身に付けてきたのかを紹介するこの企画。今回からは、兵庫県神戸市の授業マイスター(小学校・理科)である、同市立小学校の小湊拓也教諭のお話を紹介していきます。

目次

地元自治体の科学館勤務が良い経験

私は、小学校のときにすてきな先生に出会ったことで、子供の頃から「小学校の先生になりたい」という思いをもっていました。成長過程では、他の職業もいいかなと思う時期もありましたが、大学を選ぶときにはやはり教師になろうと考え、教育学部を選んだのです。

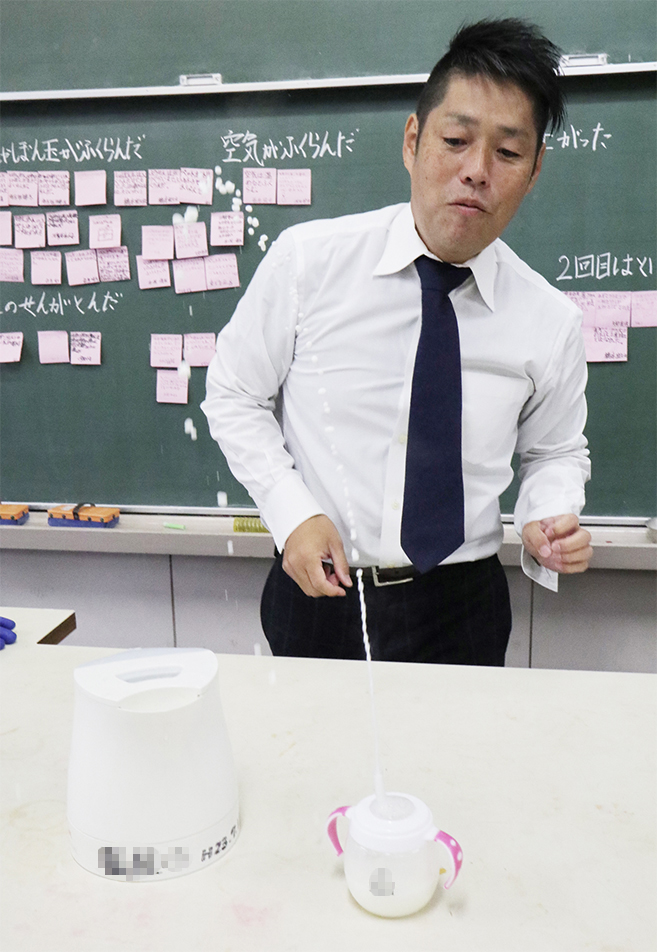

大学の専門教科は理科を選んだのですが、それは中学校時代の理科の先生が実験をたくさん行い、実験を通して学んでいく学習をしてくださったことで、「理科って、おもしろいな」と思ったからでした(写真1参照)。学齢が上がって学習内容量が増えると、どうしても実験の数が少なくなるイメージが当時からあったのですが、その先生は本当にたくさん実験をしてくださったのが本当に楽しかったのです。それに加えて、たまたま高校3年のときがしし座流星群のたくさん見られる年で、夜中に多数の鮮やかな流星を見て感動したことも影響があったように思います。やはり、自分が感動したことのある教科だというのも一つのきっかけだったのでしょう。

大学の専門は理科でしたが、小学校の免許と中学校・高校の理科の免許を取得できるコースを選びました。余談ですが、実は大学では幼稚園の免許も取ったのですが、それは「幼稚園の教諭になろう」と思ったからではなく、「取れる免許はすべて取ろう」と思ったからです。教員免許はすべて1種で取ったので、結果的には大学時代の取得単位が200単位くらいになってしまいましたが(笑)。

多種の免許を取った中で、なぜ小学校の教員になろうと思ったかというと、一つは最初に教師になろうと思ったきっかけが、すてきな小学校の先生だったということがあります。それともう一つは、もちろん理科は好きなのですが、理科だけでなく他の教科も好きで、できれば多様な教科を通して子供に関わりたいということがあったからです。それで小学校の教諭を選びました。

実は、私は大学卒業から採用までの間に1年間ありまして…その間、「何の仕事をして過ごそうか」と考えました。おそらく教職志望の方は非常勤講師を選ばれる方が多いのではないかと思います。ただ、教師の仕事は一度就職すれば、いくらでも実践で学べるわけですから、私は少し別の体験もしておきたいなと思ったのです。そう考えていたところ、卒論でお世話になった教授に、「地元自治体の科学館が教員志望の人を探しているよ」とご紹介いただいたので、運良くそこで勤務できることになりました。その科学館には分野ごとの多様なゾーンがあり、大学を出たばかりの私に天文ゾーンでのプラネタリウムの解説を任せてくださったのですが、それは良い経験でした。

翌年、教員として採用された後、市の小学校教育研究会でどの教科部会に参加するか、考えました。当然、専門で学んだ理科も「いいな」とは思っていましたが、他の教科も好きですから、「国語もいいな」「体育もおもしろそうだな」などと思っていたわけです。ただ、私が採用された当時は理科専門の指導主事の先生が科学館に出向するような取組も行われていたため、理科部会で勉強をしていたら、また科学館で学ぶ機会がもてるかもしれないと思い、理科部会に参加することにしました。残念ながら、制度変更によって出向はなくなったのですが、今でも学習指導要領が改訂されるたびに、子供たち向けの理科の学習番組を作り直したりするので、それに携わる仕事をいただく機会はあったりします。