ICT時代の今だからこそ使ってみよう、アナロググッズ~ゴム印のすすめ~

ICT全盛の昨今ですが、手軽さにおいてはアナログ情報整理術もまだまだ負けてはいません。学校を離れ、自分時間を過ごすときはスローライフがいいと思っているアナタに、特にオススメです。「紙」と「ペン」だけで、記録ができますし、思考もできます。その際に活躍するのが、ゴム印です。教室では、児童のノートへの激励印などはまだまだ現役ですね。たぶん学校からゴム印はなくならないです。

【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~

目次

1 ポンと一押し!

昭和から平成初期にかけて同期生や同僚、そして有志で研究サークルを運営していました。

レポートや学級通信、指導案などを持ち寄って学び合い、そしてたまにはメンバーと研修会に出かけたり、講師をお呼びしたりと、楽しんで学んでいました。

その記録をサークル通信にまとめて、全国の同志サークルに送付し、交流していました。何十通と送付するので、いちいち住所などを書いていれば、時間がいくらあっても足りません。

そこで、できるだけ省力化するために、「様」「緘*」「郵便番号枠」などのスタンプを購入したり、「自分の住所」などのゴム印をはんこ屋さんで作ったりしました。

単なる連絡手段は、昨今電子メールやSNSに置き換わってしまった感がありますが、手書きは文化としてこれからも残っていくでしょう。お礼状や個人的なお知らせなどは、やはり手書きで送るほうが、心がこもっているように感じられると思います。

*緘(かん)=封緘。封筒のフタを貼り合わせた部分に印を付けて、第三者に開封されていないことを示すマナーです。「緘」の文字はビジネスなど格式が必要な場合。「〆」が一般的によく使われます。

また、私生活においては、ぜひ皆さんにも、アナログの良さを体験してほしいなぁ、と思います。スタンプと手書きを組み合わせると、知的活動の習慣付けになりやすいからです。

こんな使い方はどうでしょうか?

2 手作りの「知識データベース」を作ろう

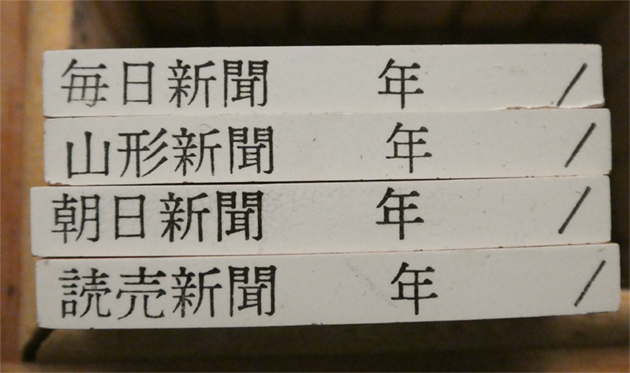

わたしは、一時期新聞を3紙、購読していました。

気になる記事はスクラップして、大判のノートなどに貼っていました。これが後に、授業や講話に大変役立つのです。ぜひ、一度お試しください。

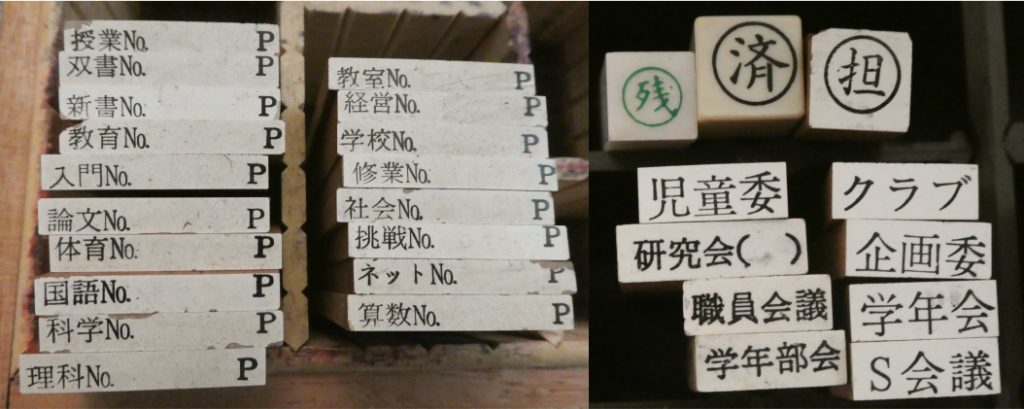

記事を切り取ってスクラップすると、当然、どの新聞のいつの記事なのかは分からなくなります。これでは後に引用をするときなどに困ります。そこで、 こんなゴム印を作りました。

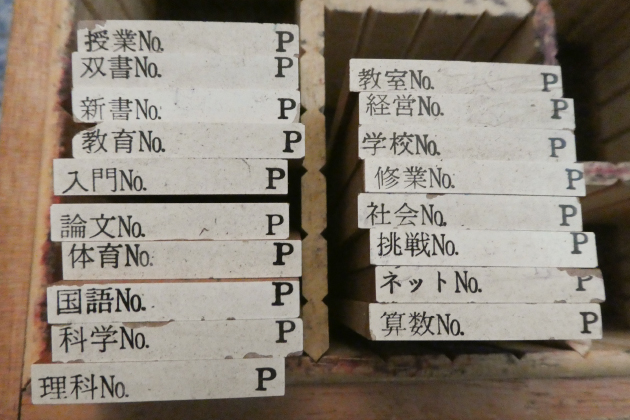

また、研究授業や実践記録などの、仕事上での調べ物をする際、参考文献や資料のコピーをとることはよくあると思います。これらを活用するときには、やはり出典を明らかにする必要があります。

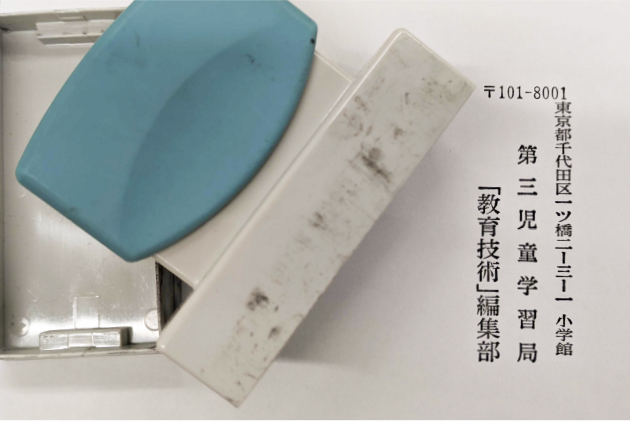

そこで、こんなゴム印を作り、コピーをとる際に活用していました。

電子化されていない資料をあたることは、まだ多いと思います。紙の資料をデータベース化して、後で活用しやすくするためにも、スタンプの活用はオススメです。