小5体育「器械運動 跳び箱」集団演技を高める指導アイデア

執筆/広島県公立小学校教諭・大屋裕幸

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・高田彬成、広島県公立小学校校長・平岡弘資

目次

授業づくりのポイント

冬休みが明け、学年のまとめとなる学期のスタートです。さらに人間関係を深め、効果的なグループ活動になるよう、子供の相互観察を通して、運動の質を高め、楽しく跳び箱の学習を進めましょう。

跳び箱運動は、基本的な技やその発展技ができる楽しさや喜びだけでなく、ペアやグループで動きをそろえて演技を行うこと等で楽しさを広げることができる運動です。そこで、授業づくりのポイントは3 つです。

1 つ目は、運動が苦手な子への配慮として、跳び箱の運動とつながりのある易しい動きを体験できるようにすることです。感覚つくりの運動を毎時間行い、易しい動きを体験することで、運動の基礎となる感覚を身に付けることができるようにしましょう。

2 つ目は、課題解決的な学習展開を仕組むことです。練習の場や練習方法を選択するなど、主体的な学習活動を取り入れるため、解決のスモールステップを示したり場の工夫を行ったりしましょう。

3 つ目は、協働的な学習を行うことです。学習のまとめで、集団演技(「跳びリンピック」)に取り組むことで、グループ活動を充実させ、動きの質を高めたり運動する楽しさや喜びを味わえるようにしていきましょう。

安全に行うために

すべり止めマットを跳び箱とマットの両方に重なるように置くことで、マットがずれにくくなります。

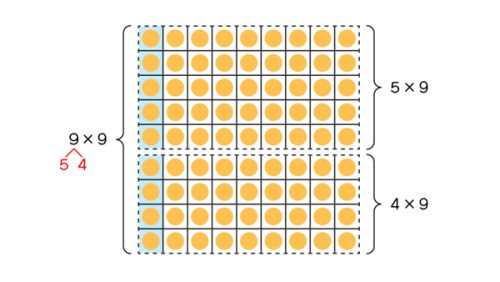

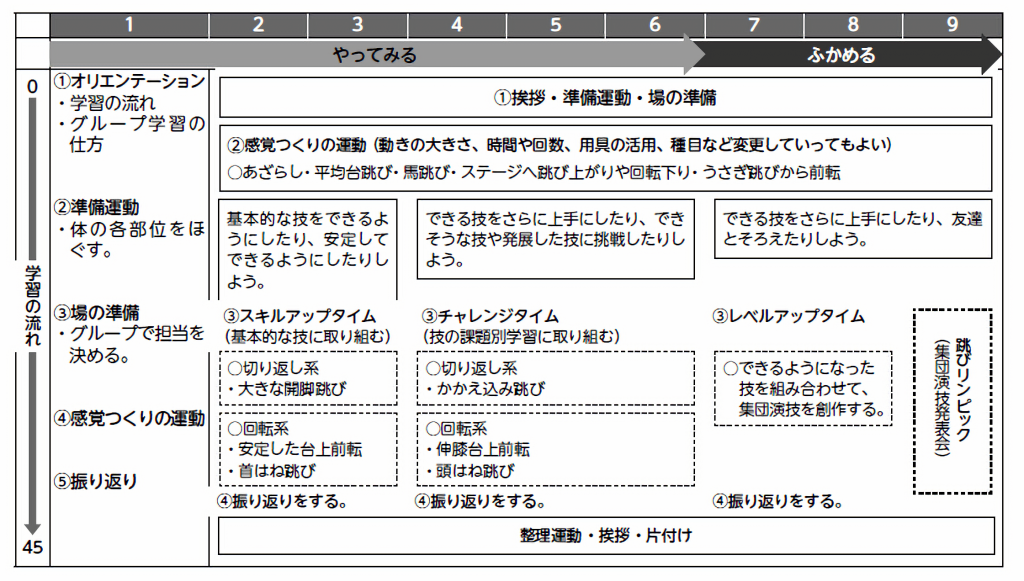

単元計画の例(全9時間)

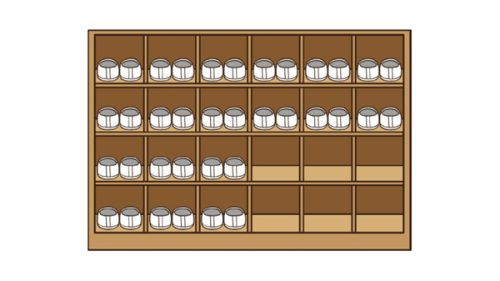

器械運動の授業においては、器械・器具の準備や活動中に教師が全体を見渡し、危険がないか常に注意しておくことが大切です。器械・器具の配置に関しても安全に配慮した場を設定するよう心掛けます。下記の記事に事故防止の指導例があるので、参考にしてください。

高学年の用具の準備はどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #9】

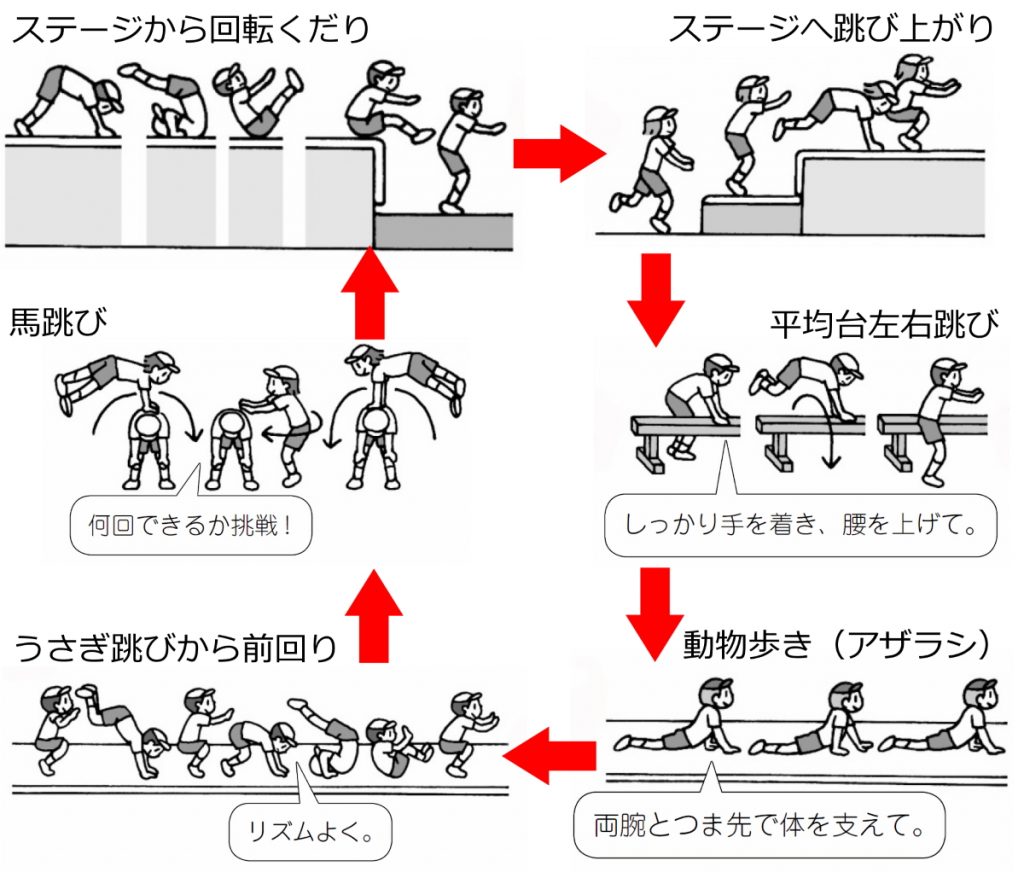

感覚つくりの運動

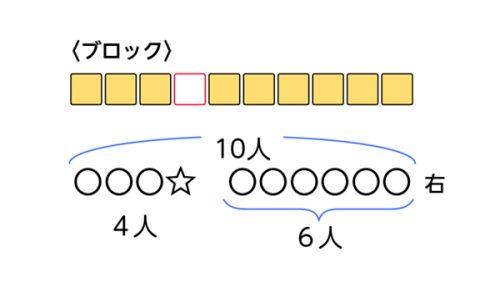

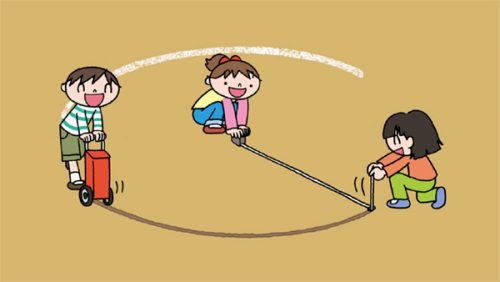

基礎的な能力や感覚を養い、主運動につながる易しい運動を、毎時間のはじめ5分程度で行いましょう。グループごとにローテーションして、すべての運動を行えるようにしましょう。

1 つの運動を約45 秒として、6 つの運動を5 分間で行うようにします。音楽を合図に、各運動に取り組めるようにしましょう。

やってみる(第2 ~ 6 時)

中学年までに学習した基本的な技を安定してできるようにしたり、できる技をさらに上手にしたり、自分の能力に合わせてできそうな技や発展技に取り組んだりするようにしましょう。

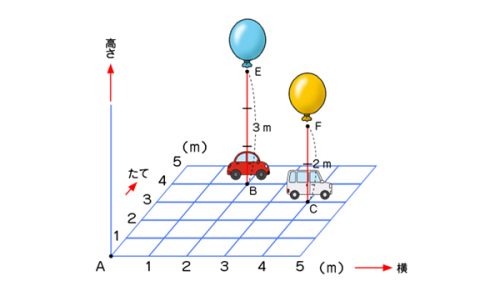

子供が自分の課題に適した練習ができるように多様な場を設定したり、つまづきに合わせてスモールステップで課題解決できるように段階的な指導を行ったりすることで、子供が主体的に学習に取り組めるようにしましょう。

スキルアップタイム

めあて 基本的な技をできるようにしたり、安定してできるようにしたりしよう。

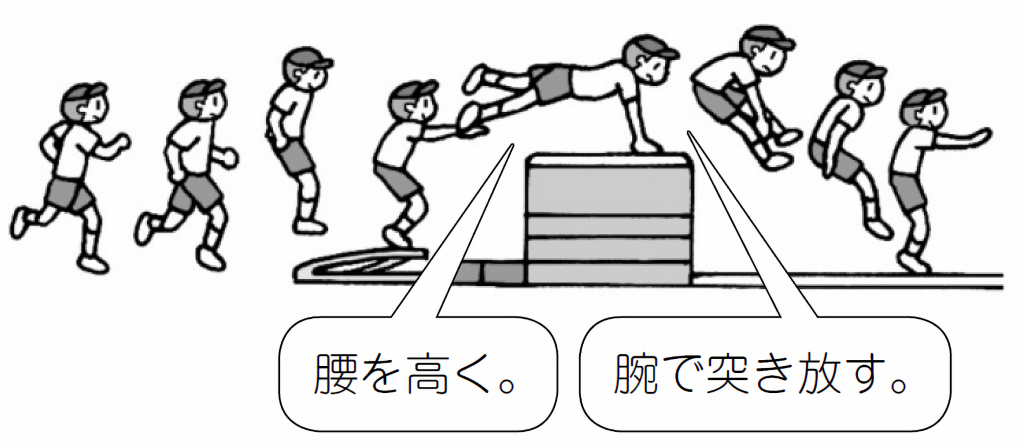

大きな開脚跳び

安定した台上前転

首はね跳び

課題解決のステップ

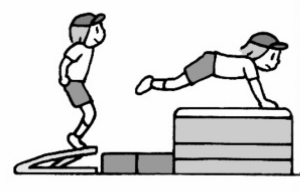

調整板を入れるなど、踏切位置を遠くにして、踏切から着手までを大きくしよう

段の低い跳び箱から前転して下りよう。ゆっくり回って安定した腕支持ができるようにしよう。

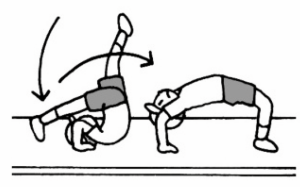

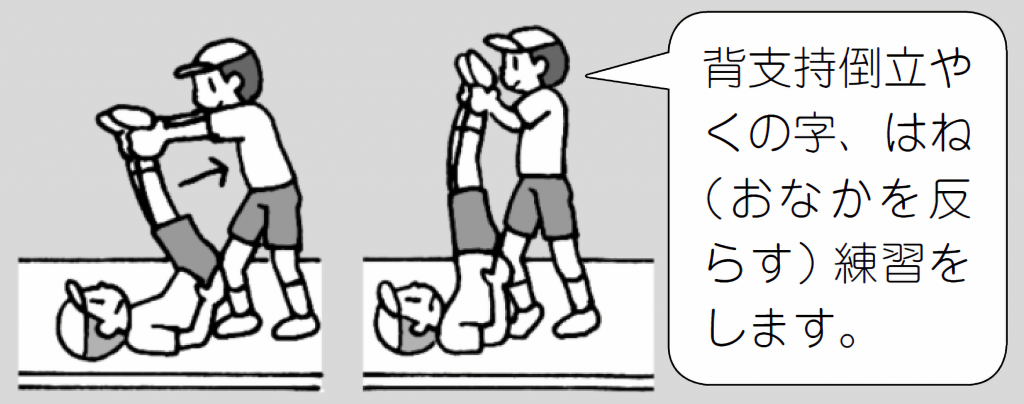

マットの上で、肩倒立からブリッジ、足の振り出しのタイミングと体を反らす感覚を身に付けよう。

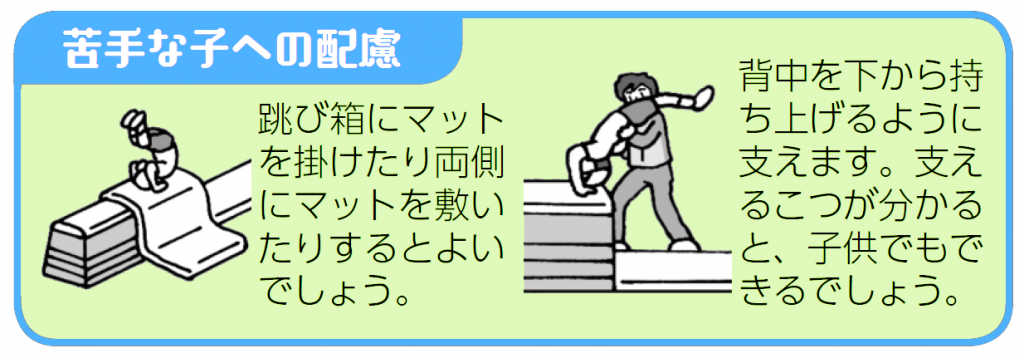

苦手な子への配慮

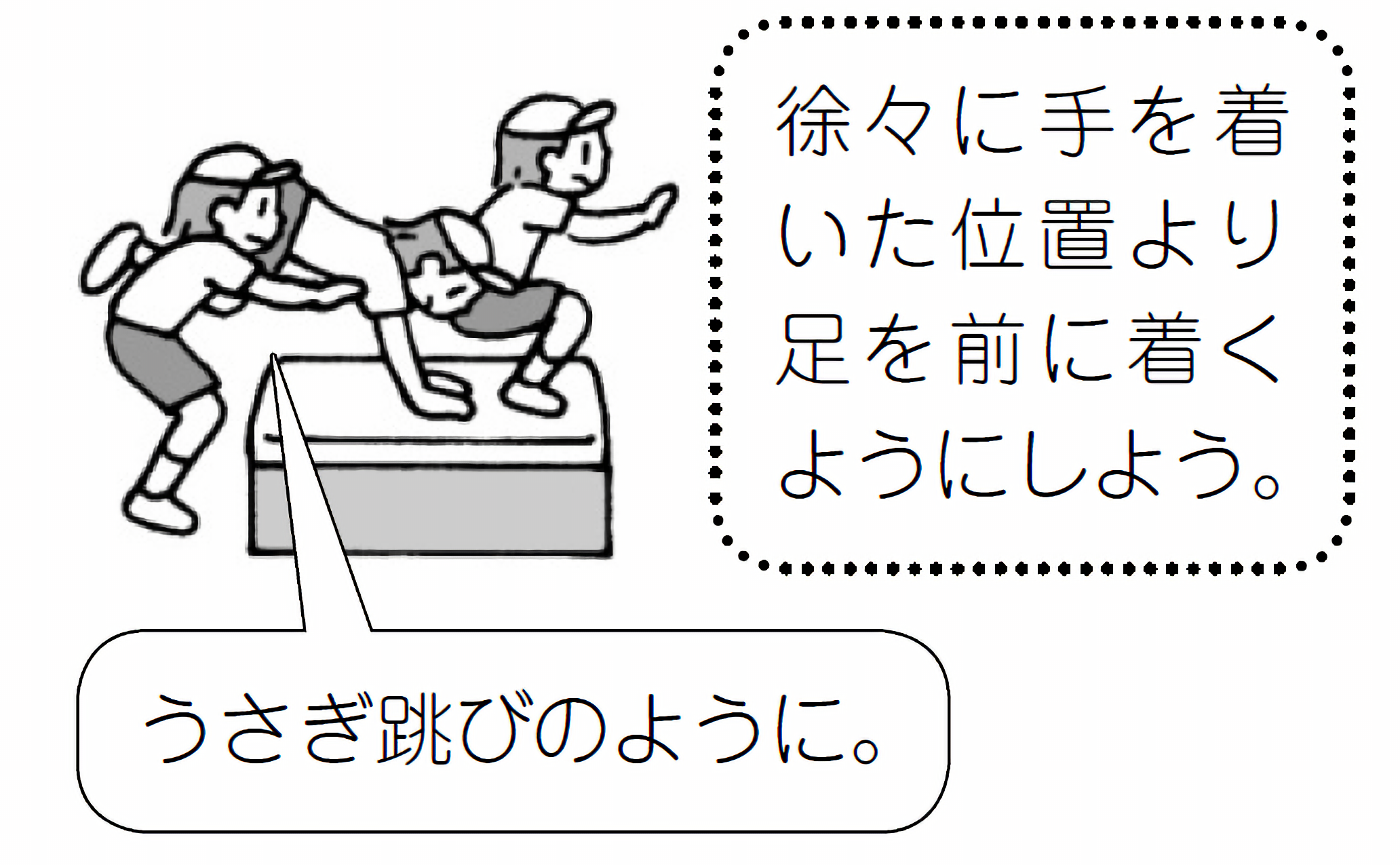

恐怖心から運動ができない子には、補助について運動の支援をしてあげましょう。

●台上前転

●首はね跳び

チャレンジタイム

めあて できる技をさらに上手にしたり、できそうな技や発展した技に挑戦したりしよう。

切り返し系

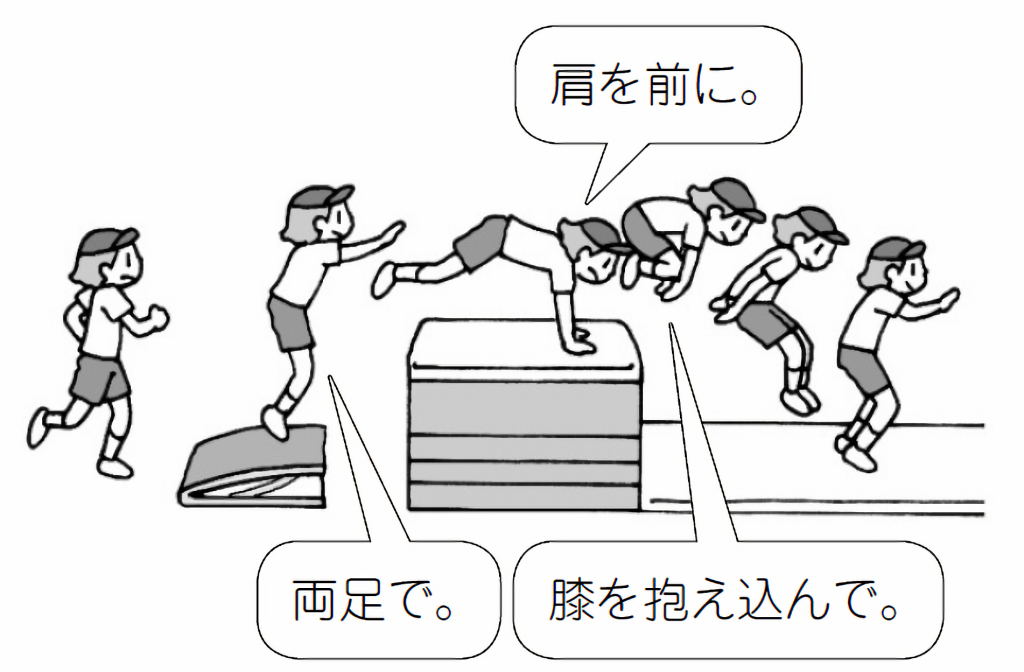

かかえ込み跳び

腕の突き放しと素早い膝の抱え込みのタイミングがポイント。

苦手な子への配慮

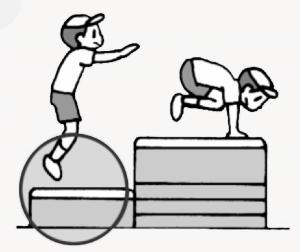

数枚重ねたマットや低く設置した跳び箱を使って、踏切時に腰を上げ易くしたり跳び越し易くしたりする。

課題解決のステップ

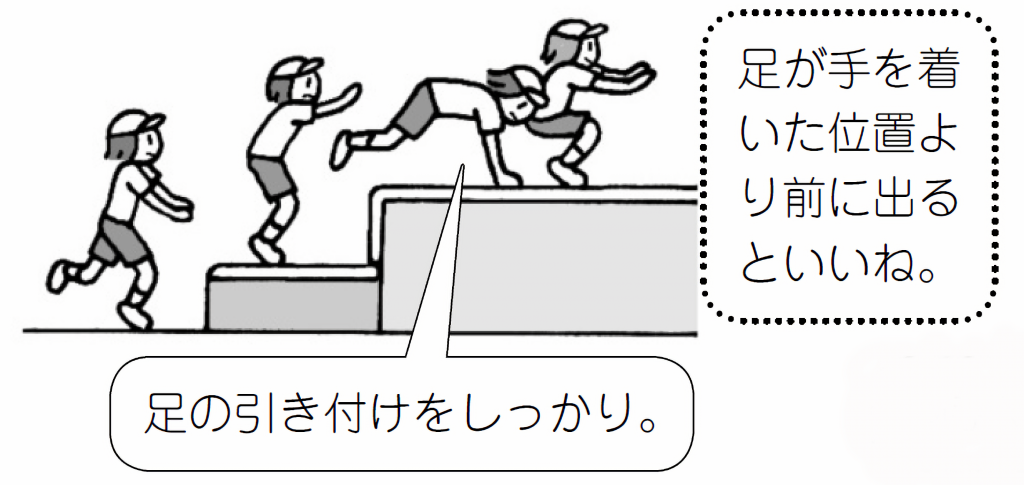

〈低い台へ跳び上がり〉

〈ステージへ跳び上がり〉

〈着手から着地〉

回転系

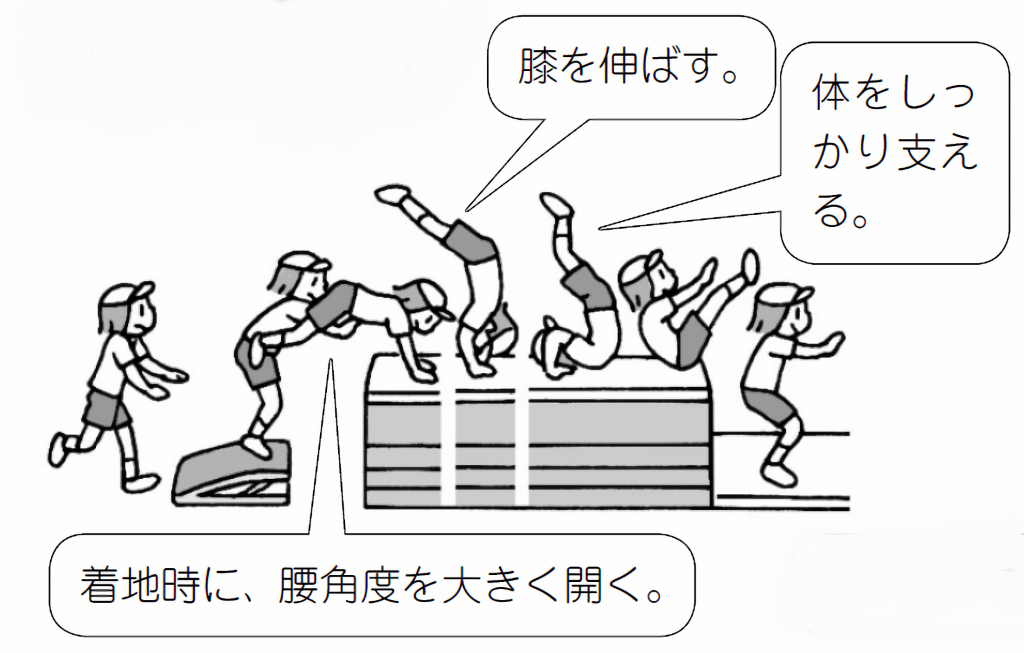

伸膝台上前転

いつから膝を伸ばしているかな。

踏み切ってすぐ伸ばしています。

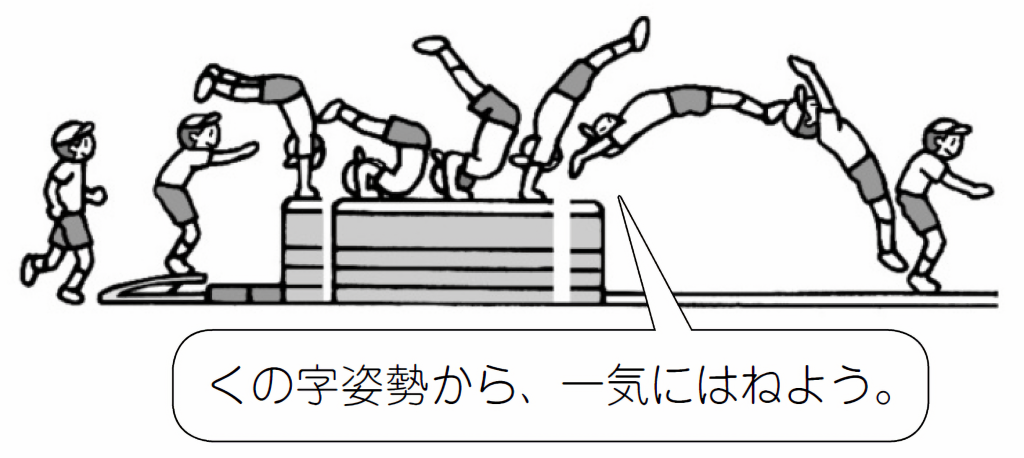

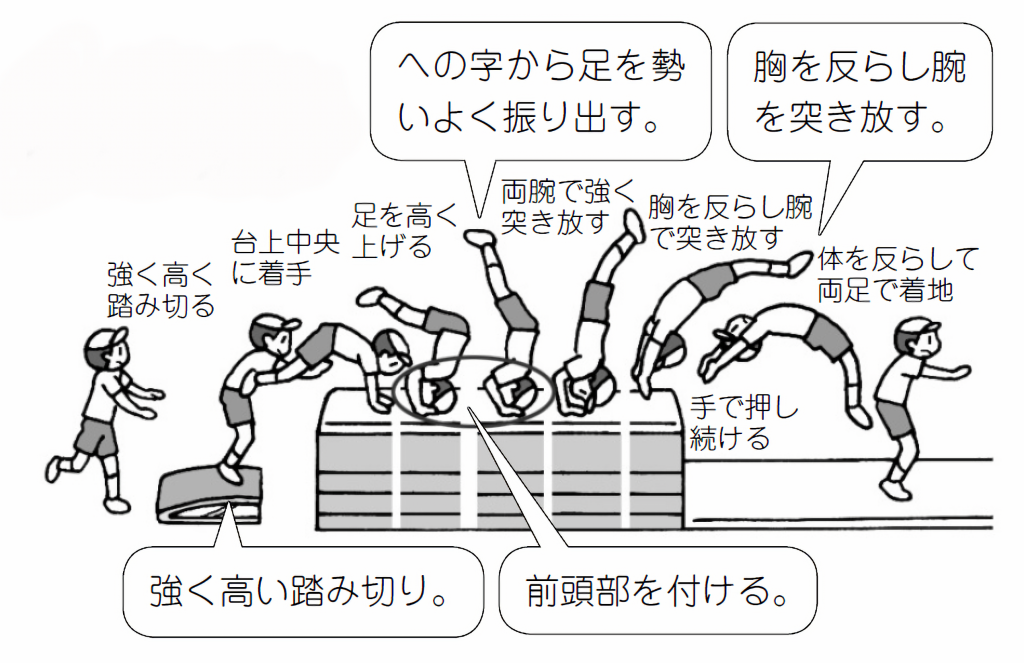

頭はね跳び

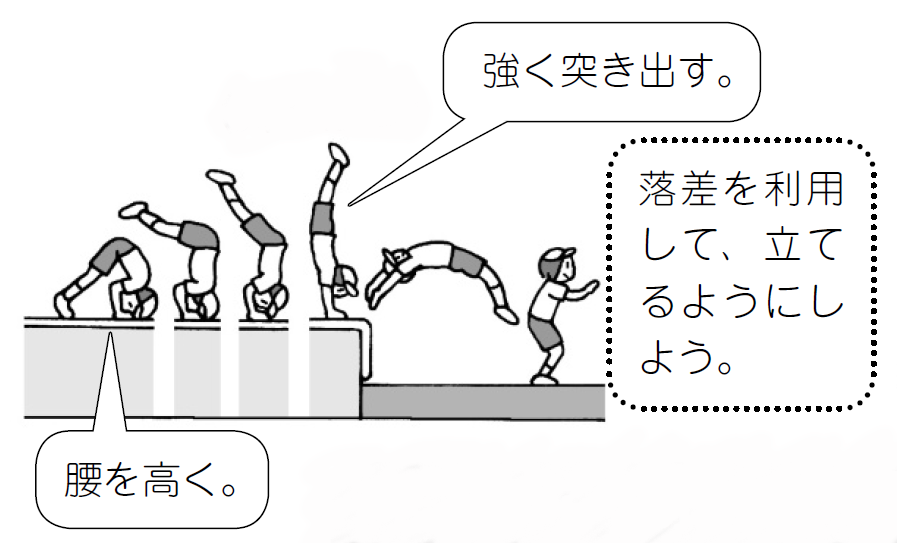

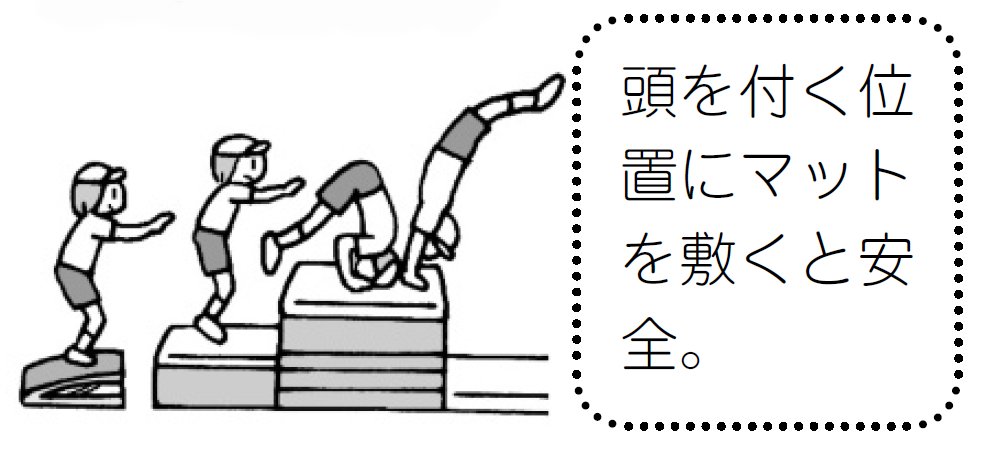

課題解決のステップ

〈跳び箱の上から〉

〈1段低い跳び箱から〉

〈舞台から〉

〈2 連結跳び箱〉

苦手な子への配慮

ふかめる(第7 ~ 9 時)

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『小五教育技術』2019年1月号より