小学校理科の「問題」や「問題の見いだし」とは? なぜ大切? 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#24

今回は「問題の見いだし」についてテーマ設定をしました。

なぜなら「導入って難しいです」「問題の見いだしがうまくいきません」というお話をたくさんいただくからです。

確かに、以前にうまくいったからといって、次もうまくいくとは限りません。理科では授業の内容が毎回変わるため、同じ導入ができませんし、「子どもが問題の見いだしができたかどうか」を評価することになっている(主に3年生の「思考・判断・表現」の評価観点として評価)ため、単に導入ができればよいというわけではないのです。

「問題」は、先生が子どもから引き出すものです。とはいえ、自由に言わせてもうまくいかないため、子どもから(授業として言ってほしい)「問題」が出やすくなるように “環境づくり” や “先生の声のかけ方” が重要になります。

そこで今回は、そもそも「問題」や「問題の見いだし」とは何か?「問題の見いだし」がなぜ大切なのかについて述べたいと思います。

*今回のことを踏まえ、次回の「問題」が出やすくなるように “環境づくり” や “先生の声のかけ方” の方法について繋げていきます。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.「問題」や「問題の見いだし」とは?

⑴「問題」とは

「問題」は、教科書に載っている「〇〇だろうか。」のような「?」がつけられている部分が理科での「問題」になります。

しかし、この「問題」1つとっても、

●子ども自身が見いだしたもの(個人の問題)

●子どもたちが見いだしたものの中から、学級として決めたもの(学級の問題)

の2つの意味があり、分けて考える必要があります。

以前は、この2つを分けて考えなくても授業を進めていくうえで支障はなかったのですが、現在の学習指導要領からは「子どもが自分自身で問題を見いだせたかどうか」を評価することになりました。

そのため、

①個人の問題づくりの場面

「各個人が問題を書けたかどうか」を記録に残すために、個人で問題を考える時間をつくって、しっかりとノートに書かせる(後で評価に使えるように記録する)

②学級の問題を決める場面

個人の問題を学級全体で発表、共有し、学級としての問題を設定する時間を設ける(教科書に載っている問題に近づけることが理想)

という2つの手順を押さえる必要があります。

まず、②の「学級の問題を決める場面」についてです。教科書に載っている「〇〇だろうか?」のような「?」がつけられている部分を見てください。これが、学級として設定したい問題になります。全く同じ文言、言い回しでなくてもいいのですが、理科の授業を進めるための問題は教科書に載っている問題と同じ趣旨になるようにはしたいです。

大幅に文言や目的が変わると教科書とやることが変わり、業者テストを採用をしているときに、テストの内容と実際にやっていることが異なっていて解答できなくなることがあるためです。

基本的には、子どもたちが各自で見いだした問題を発表し、その中から、みんなが納得いくような問題を学級の問題とすることが多いです。

一方、①の「個人の問題づくりの場面」についてです。授業の導入場面において自然事象と関わる中で、子どもから「〇〇になっている」などの “気づき” が出て、「どうして〇〇なのかな」のような “疑問” も出てきます。

この疑問は1つではなく、たくさん出るかもしれませんし、理科で解決できないものもあるかもしれません。①の場面でいう「問題」は、その疑問の中から「理科の時間に個人が調べたいと思っているもの」を指します。

このとき、子どもが見出す問題がバラバラになりすぎると②の学級の問題づくりの際に困ります。そのため、子どもから出る問題が拡散しないよう、導入の場面設定を絞る工夫をします。

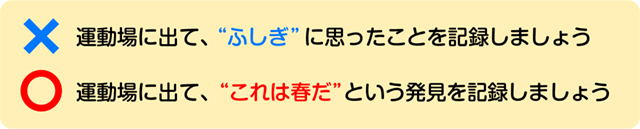

4年生の「春探し」をしている場面を例に、問題が拡散しない先生の発言の工夫についてみてみましょう。

<子どもから出る問題が拡散しないように導入の場面設定を絞る工夫例>

✗の発問例は “ふしぎ” に思ったことについて、漠然と子どもたちに発見を促しています。これでは「春探し」とは関係のない多種多様な問題が出てきて、まとめようがなくなってしまうでしょう。

一方のOK事例では、“春でないと起こらないこと” に限定して発言するよう促し、子どもの意識が拡散しないように工夫しています。

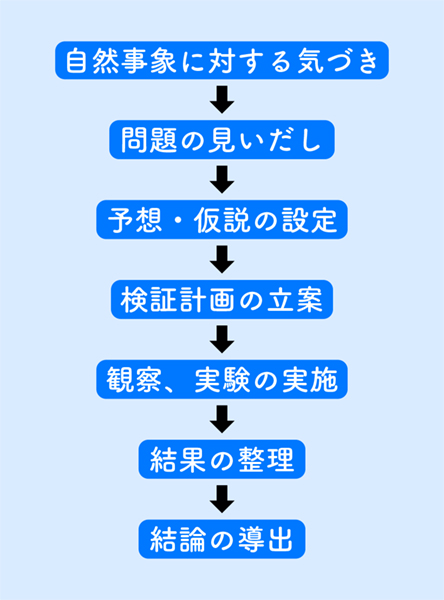

⑵「問題の見いだし」とは

「問題の見いだし」は、小学校理科の授業の導入の場面において「子どもが自分自身で理科の時間に追究するために必要な『問題』を自分で見つけ出す」ことを意味します。 小学校理科では、授業を通して、子どもたちが問題に直面した時に自分自身で最後まで問題を解決できるように力をつけることを目指しています。そのため、基本的に以下のような「問題解決の過程」と言われる解決の流れに沿って、子どもたち自身が問題を解決できるように先生が指導をしていきます(問題解決のやり方を自体を教え込むわけではありません)。「問題の見いだし」は、その最初の段階になります。