走り幅跳びの授業 学習の場やマネジメントはどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #23】

走り幅跳びの授業で、競技用に埋め込まれた踏み切り板を使っていませんか。1~2ピットで授業を進めようとすると、同時に活動できる子が少なくなり、待っている子どもたちが多くなってしまいます。今回は、子どもたちが何度も走り幅跳びに挑戦し、自分の記録を伸ばすことにつながる学習の場やマネジメントのコツを紹介します。

執筆/新潟県公立特別支援学校教諭・酒井慎一郎

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

1 学習の場

⑴ 砂場の使い方と用具

① 砂場の使い方

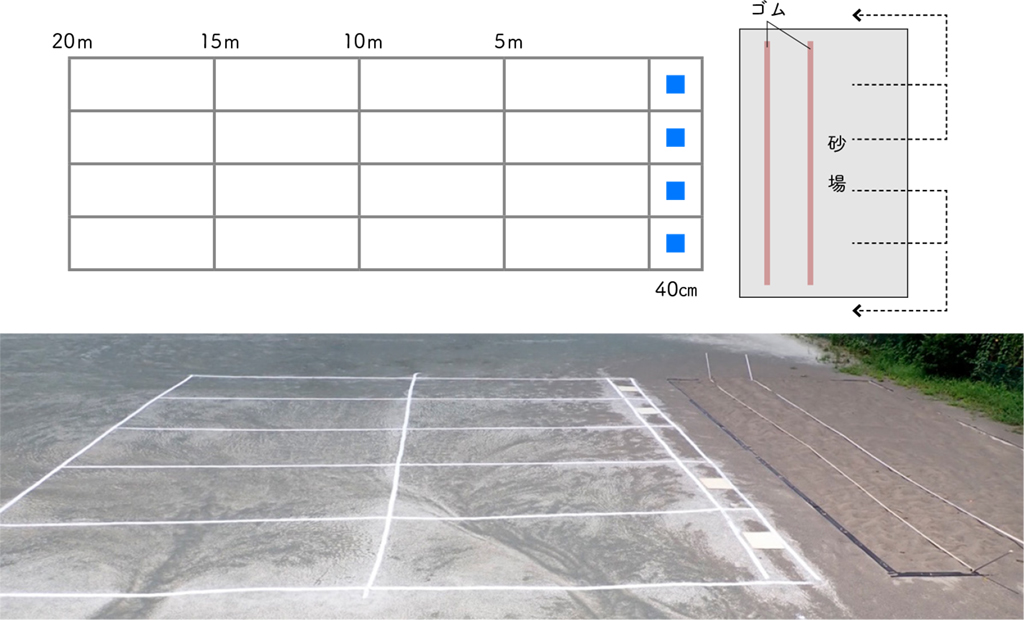

跳躍回数を多くするためには、下のイラスト(4つの学習班が使用する場合の例)のように、砂場を横に使用します(写真の助走路は10mまで。また砂場が広いので、真ん中に通路用のコースを作っています)。これにより、複数の学習班が同時に活動できるようになります。複数の学習班が同時に砂場を利用すると、跳躍をしている子と砂場から出ようとする子とが衝突する可能性が出てきます。砂場を横切らず、![]() のように移動して砂場から出るように安全指導を徹底させましょう。

のように移動して砂場から出るように安全指導を徹底させましょう。

② 用具

●ゴムベース

幅10㎝程度の踏み切り板に合わせて助走するのは、とても難しいことです。踏み切り板には40㎝角のゴムベースを使います。40㎝程度の幅になるようにラインを2本引き、ラインの間にゴムベースを置きます。ゴムベースがない場合は、2本のラインだけでも構いません。

●巻き尺

高学年では巻き尺を使って記録を計測します。50mの巻き尺は扱いにくいので、20mの巻き尺を使います。

●平ゴム

目標となる物があると、そこまで跳ぼうとする気持ちが働きやすくなります。平ゴム(2㎝幅)を園芸用の支柱等で固定し、砂場に張ります。50㎝~1m間隔で、2~3本砂場に張ることで、記録の目安や目標として使用することができます。中学年は巻き尺を使った計測に時間がかかりますので、砂場に張ったゴムを跳び越すことを目標とするのが適当です。平ゴムは、ゴムベースから1mに1本目を置き、50㎝間隔で2~3本張ることから始めると、どの子も跳び越えやすい学習の場が出来上がります。

⑵ 計測の仕方と砂場の整備

① 計測の仕方

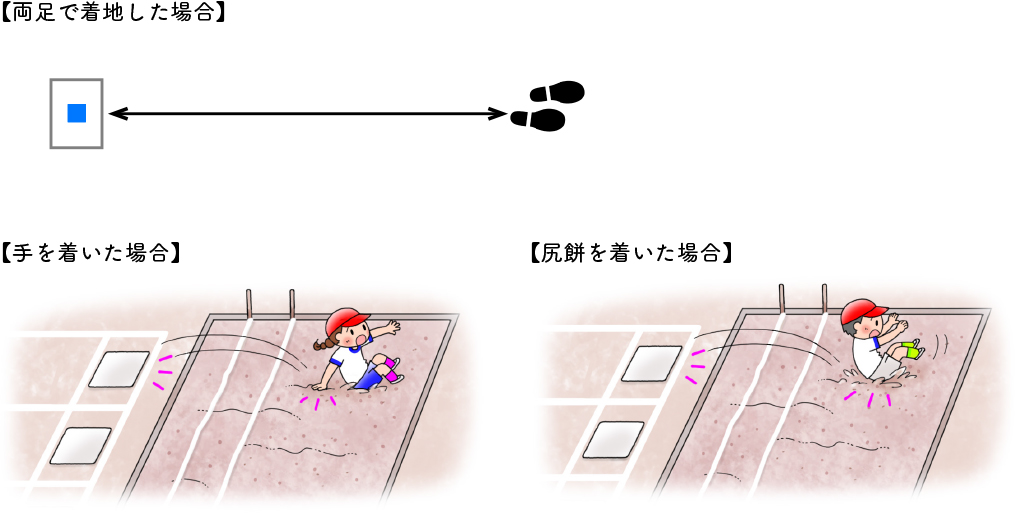

ベース(あるいはライン)から、ベースに近い踵(かかと)までの距離を計測します。着地後に後ろに戻ってしまったり、尻餅や手を着いてしまったりした場合は、最もベースに近い着地点で計測します。

巻き尺は学習班に1つずつ用意します。4m程度に伸ばしたまま、2人組で使います。たるんだまま計測したり、着地点を見逃してしまったりすることがあります。巻き尺の使い方は、計測の仕方も含め、繰り返し指導しましょう。

踏み切り足のルールはクラスで決めるのもよいですが、多少、ベースから足が出ていても、ベースに足が着いていれば計測してもよいでしょう。

② 砂場の整備

複数のトンボが砂場に出ていると危険なため、砂場の整備は、子どもたちが手や足で行います。トンボは教師が持ち、深く掘られている個所を整備します。