女性教師もできる! 自分も子どもも傷つけないパニック対応術

パニックを起こしている子どもに痛みを与えず、自分も傷つくことなく、落ち着いて話ができるように誘導する「支援介助法」という方法があります。身体の小さい女性教師でも対処できるようになるというその方法について、開発者の廣木道心さんに教えていただきました。

廣木 道心

大阪市在住。介護福祉士、ロングライフ医療福祉専門学院講師、国際護道連盟宗家。自閉症で知的障がいがある長男の育児に関わるために会社を退職。ヘルパーの資格をとり、児童デイサービス、作業所などで働きながら実際に子どもたちと接し、元々学んでいた武道と結び付けて「支援介助法」という知的障がい児(者)のパニック時の誘導方法を考案。新しい介助技術として注目され、各地で講演や指導を行っている。共著に『発達障がいのある子どもへの支援介助法・子どもに痛みを与えないパニック対処スキル』(ナカニシヤ出版)、『自傷・他害・パニックは防げますか? 二人称のアプローチで解決しよう!』(花風社)などがある。

目次

子どもが暴れだした時、先生がすぐにできること

誰でもできる対処法を身につけましょう

子どもがパニックを起こして暴れ出した時、落ち着くまで様子を見守りながら行動を分析することは大切なことです。また、精神的に落ち着く場所があるなら、そこに移動させることも効果があるでしょう。

しかし、混乱して激しく暴れている時は難しい場合もあります。無理やり押さえつければ、恐怖心でさらに暴れることもあります。場合によっては子どもと先生、両方が怪我をしてしまうかもしれません。

長年格闘技をやってきた私は、自閉症の長男が殴りかかってきた時、柔術の技を使って転がしたり、いなしたりできましたが、一般の人はそうはいかないでしょう。そこで、どんな方でも簡単にできる方法を研究し、開発したのが「支援介助法」です。

子どもを落ち着かせるために

例えば、パニックになった子どもを馬乗りになって押さえつけたとします。パニックになった原因である対象物や人が見えていると、その子の気持ちはおさまりません。もし先生が原因なのなら、馬乗りになった先生の顔が正面に見えているかぎり落ち着くことができません。そんな時は、『抱きかかえ』という「支援介助法」を使います。

後ろに回って子どもをハグし、ゆっくりと呼吸をすることで、子どもの呼吸と波長が合い、リラックスさせることができます。子どもも自分も傷つけずに、話ができる状態にまでもっていくのが目的です。

パニックを起こさないことを目指す

子どもがパニックを起こしている時は、何かを発信しているのです。最初は原因がわからないので、一時的にこのようにお互いが傷つかないように対応しますが、その後で、子どもの心の発信は何だったのかを考え、分析します。そして、予防として適切な配慮を試みながら、問題行動が適正行動になるように導いていきます。

最終的に落ち着いて過ごせるようになれば対処法は必要なくなります。

対応・分析・予防を繰り返しながら、最終的には技を使わないですむようにもっていくのが「支援介助法」です。

あくまでも誘導する技は一時的な回避手段です。乱用するのではなく、他の療育とも連携し、子どもの特性を見極め、個性を尊重しながら、パニックを起こさないことを目指しましょう。「支援介助法」は、子どもとの関係性をよくするためのものなのです。

支援介助法の基本的な考え方と対処法

基本の構え

暴れている子がいたら、まず、「そうか、そうか」などと言いながら、相手を刺激しないよう、手の平を相手に向けて両手を相手の耳くらいの位置に出しましょう。こうすることで自然に適切な距離を保つことができます。

ポイント1 距離を確保し、真正面に立たない

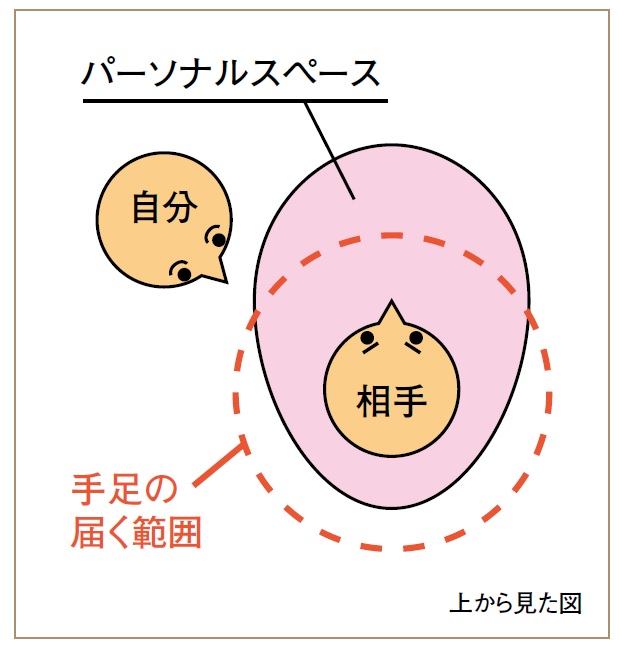

相手の手や足が届かない間合いを確保することが重要です。普段から、相手に不要なプレッシャーを与えないために、パーソナルスペース(縄張り意識)を侵害しないように気をつけましょう。パーソナルスペースには個人差がありますが、それを侵さないようにしておけば、相手の手足が届きづらい距離を保つことができます。

子どもがパニックを起こした時には、真正面に立たないことが鉄則です。そうすることで攻撃を受けづらくなり、プレッシャーを与えるパーソナルスペースからも外れられます。

ポイント2 相手を無力化する

お互いに力を入れてぶつかり合えば、力のあるほうが勝ちます。でも「支援介助法」は、闘って相手を打ち負かすのが目的ではありません。こちらはできるだけ力を抜いて、相手の身体に接触する時は、触れながらお互いが繋がっているとイメージします。そうすることで身体が合理的に動き、相手の抵抗を和らげます。

武道の世界ではよく知られていることですが、脳でイメージされたことが身体に影響を及ぼし、身体はそれに反応します。相手の身体に触れる時、相手の力を止めてしまうイメージをすることで、相手は、力を十分に発揮できなくなります。何度も練習が必要ですが、それができると、身体の大きな相手でも同じように誘導することができるようになります。