自学する姿勢を身につけるために。学力向上と親子の絆を深める 「共学ノート」のすすめ

一律に出す宿題の弊害が指摘される中、自学が推奨されていますが、どのようにやればいいかわからない、長く続かない、美しいノートづくりに時間をかけ過ぎて効果が期待できないなど課題が多いことも事実です。先回の記事「学校教育に生かすPOPスキル」で紹介した、学校技術スタッフのKさんは、自学を父の立場から考え、わが子と実践をされたそうです。これが教師のわたしから見ても本当に素晴らしい! ぜひ皆さんで共有しましょう。

【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~

目次

1 学力日本一を誇る東成瀬村で

学力のとらえ方にはさまざまあり、日本はもとより世界各国で未来の学力観が議論されています。しかし、伝統的な学力観として、基礎的・基本的なことが確実に定着していることという考え方があります。この視点で秋田の学力が高いことはよく知られていますが、秋田県の中でも東成瀬村は、人口が少ないながらも環境が充実していて、日本一の学力を誇る村と言われています。機会があり、研修視察で訪れたことがあります。2日間さまざまな研修をさせていただきました。小中学校で授業を参観しましたが、きちんとした学び方の学習規律のもとで、追求に値する学習課題が設定され、いきいきと発言している児童生徒の姿をみることができました。

そして、圧巻だったのは、『自学力』の高さです。積まれたノートなどを拝見したところ、びっしりと学びの跡が記されていました。

その後、関連の書籍を読み高学力の秘訣などを探りました。決めたことをきちんと実施する。当たり前のことを当たり前にやるなど、キーセンテンスがたくさん見つかりました。さらに、同僚で秋田県で小中学生時代を過ごした数名の方に伺ったところ、

「自学は学校はもとより家庭できちんとみてもらっていた。それが当たり前だった。」

と当時を振り返っての話を聞きました。なるほど、地理的環境から通塾などができにくく、家庭がしっかりと学校での学びを支えているのだと強く思いました。この家庭を巻き込んだ「自学力」をつけることが学力向上ではいちばん必要なことです。

2 Kさんが挑んだ、親子の学び

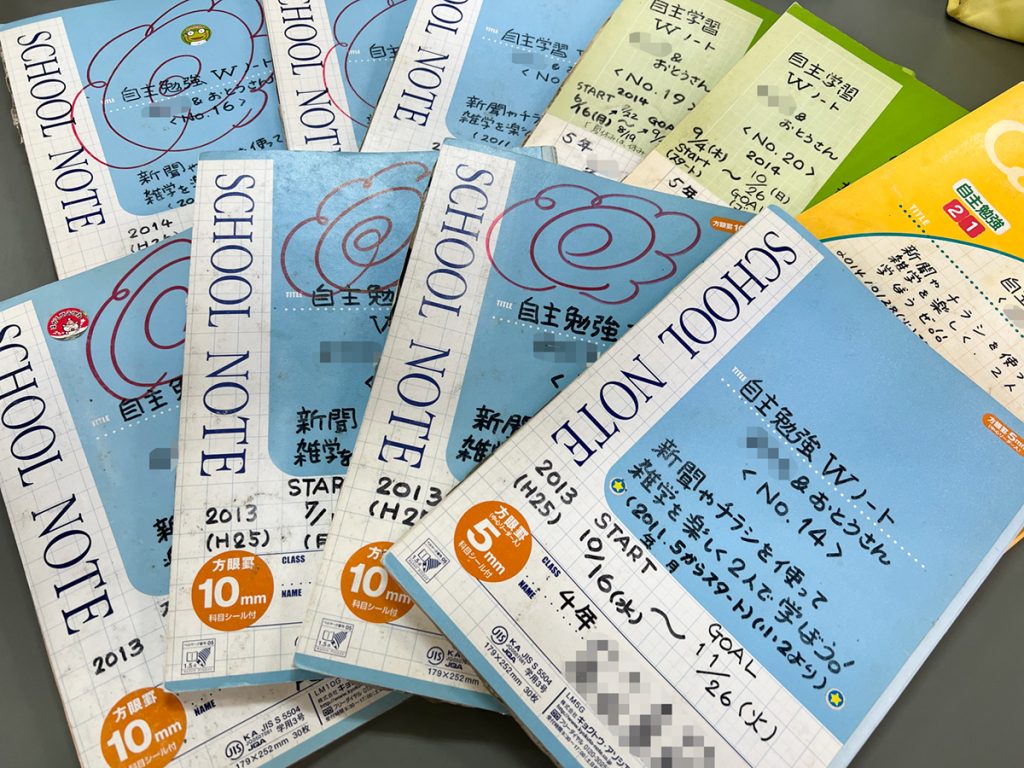

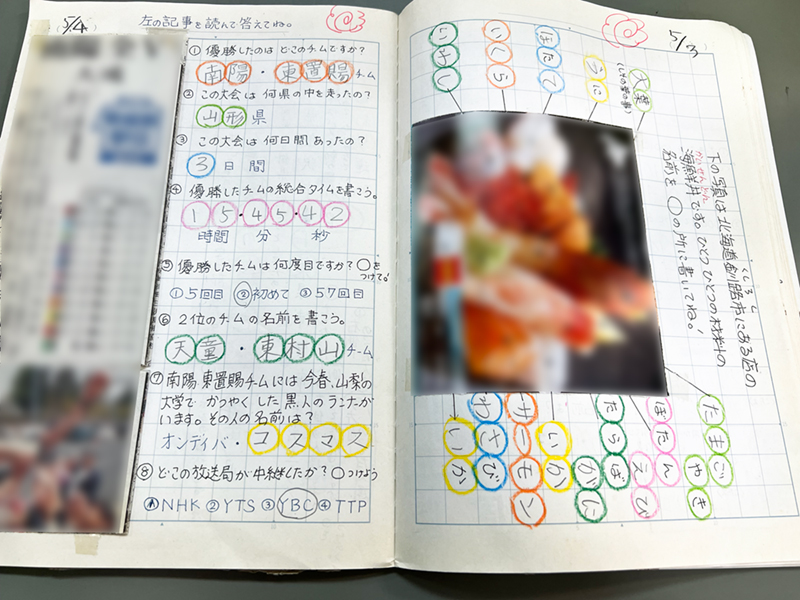

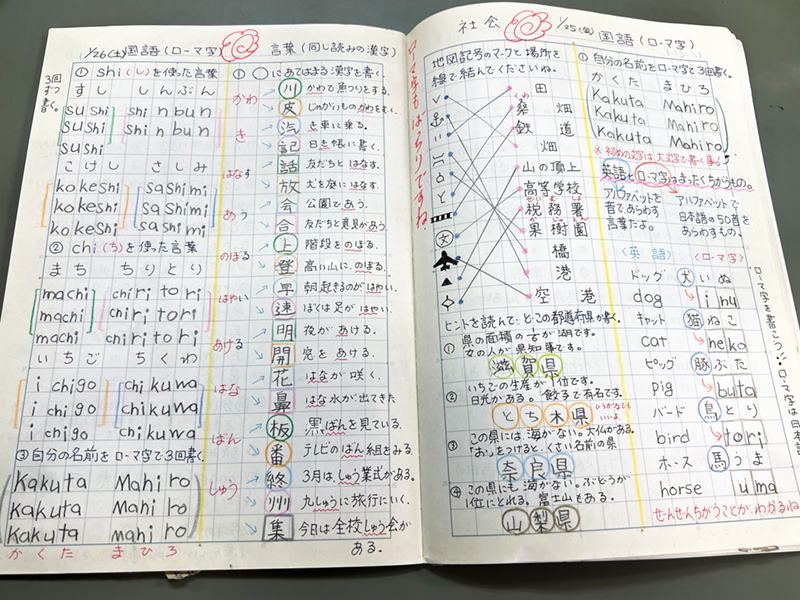

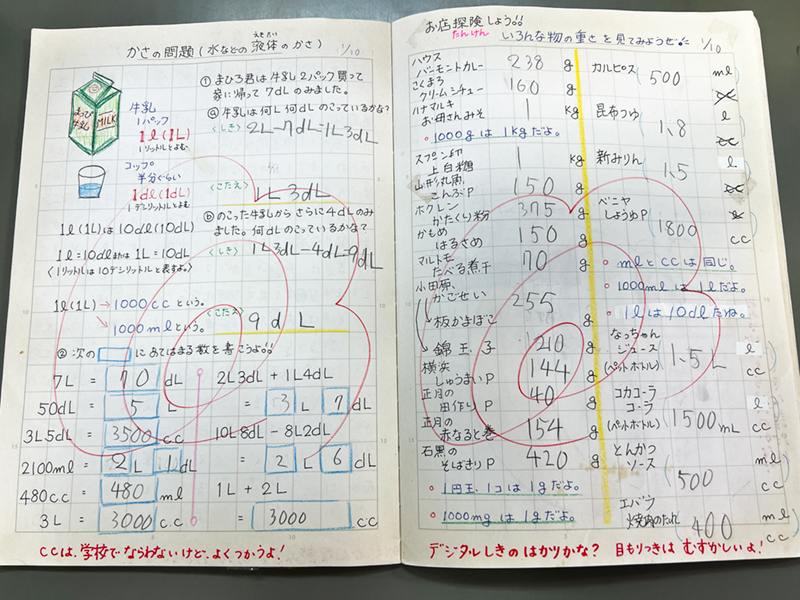

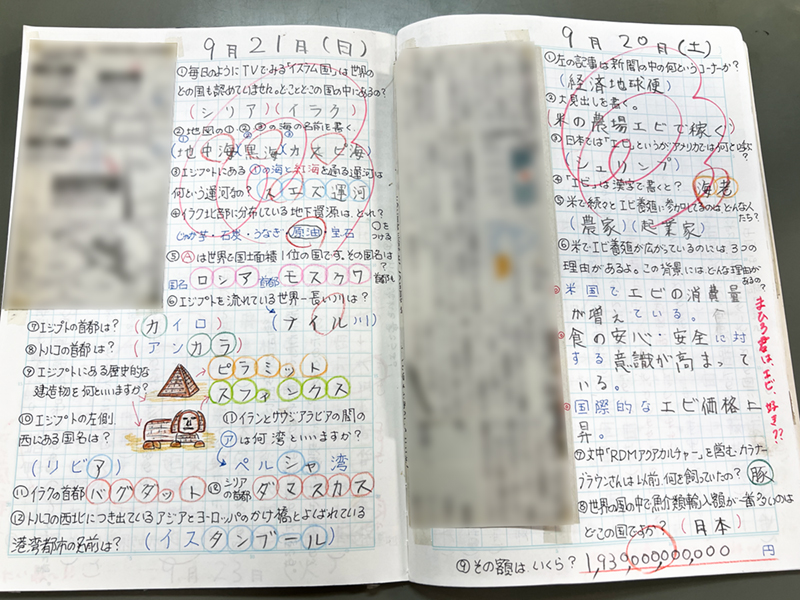

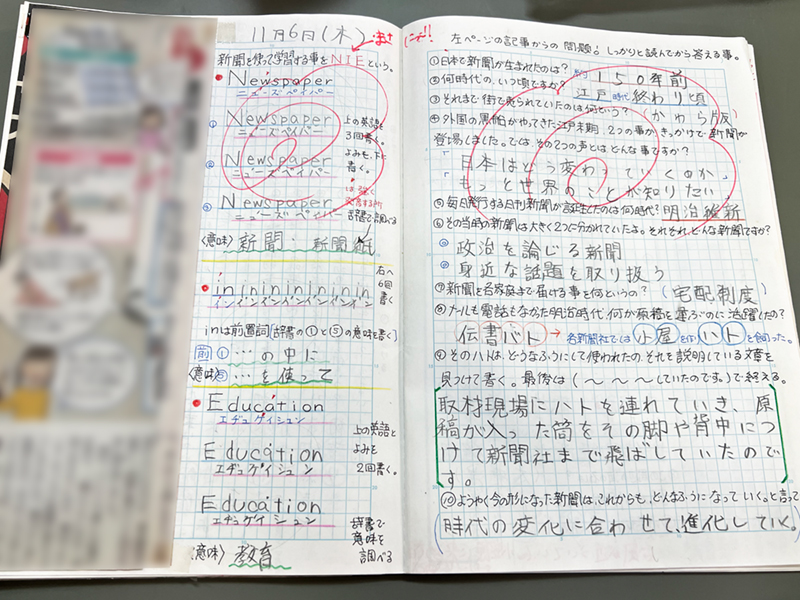

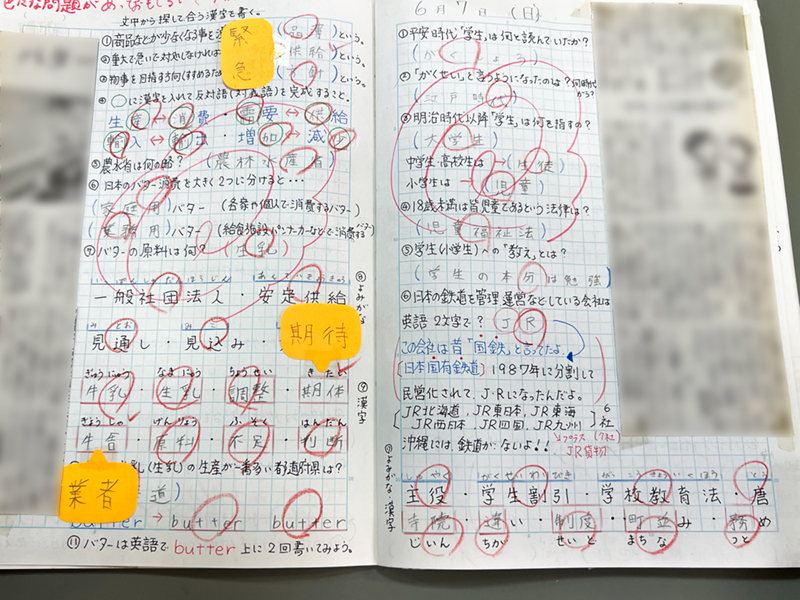

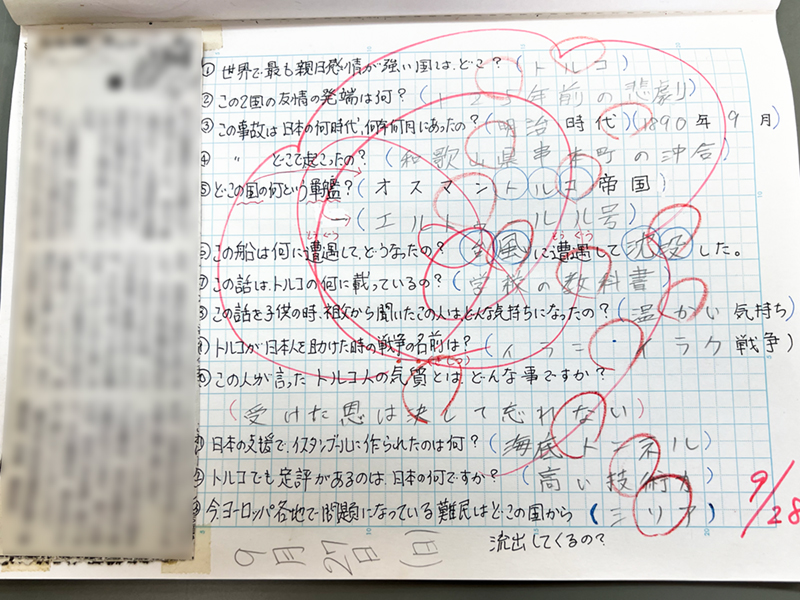

初任者研修でお伺いしている学校で知り合った、POP作成の名手Kさん。息子さんと家庭で学習した結果のノートを学校に保管されていました。それを拝見する機会があったのですが、内容にびっくりしました。

表題に「自主勉強Wノート」とあるとおり、これらはすべて、親子のやり取りで行われていました。

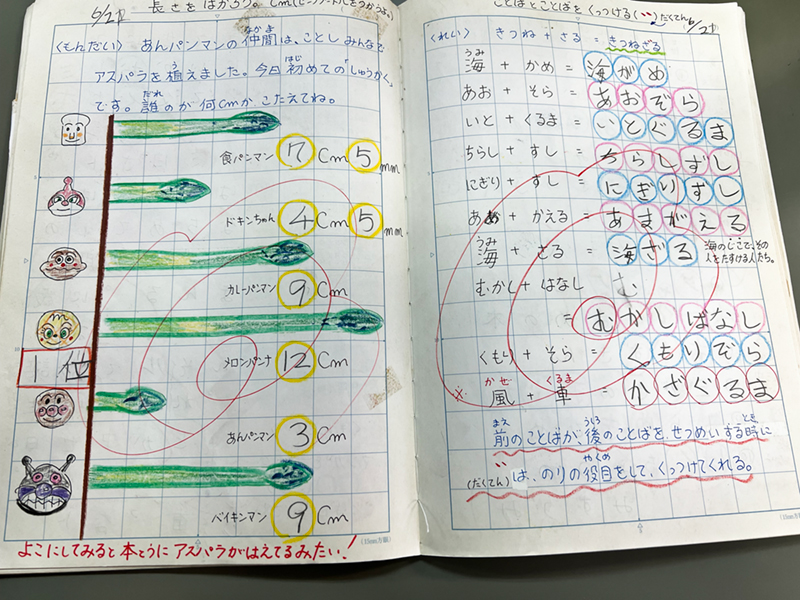

ノート全体の教科ジャンルを割合で言うと、

社会科4:国語2:算数2:理科1:その他1

という感じでした。

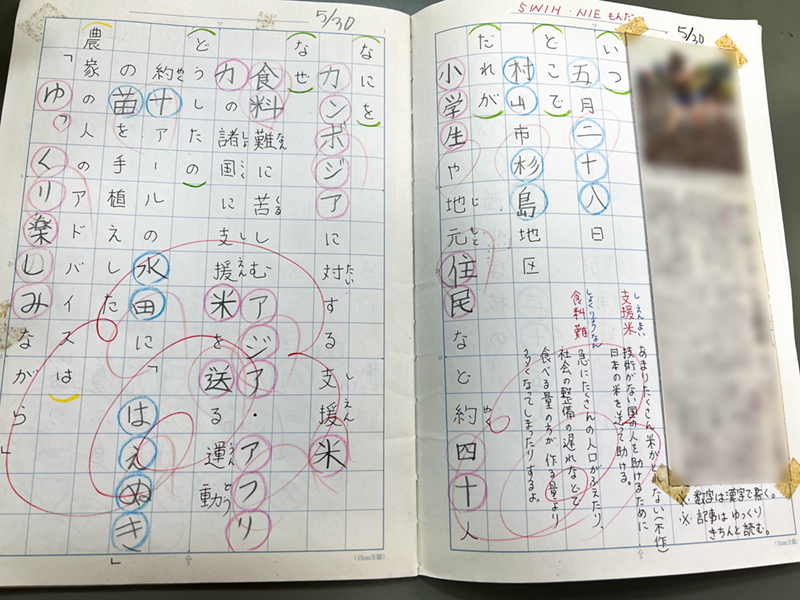

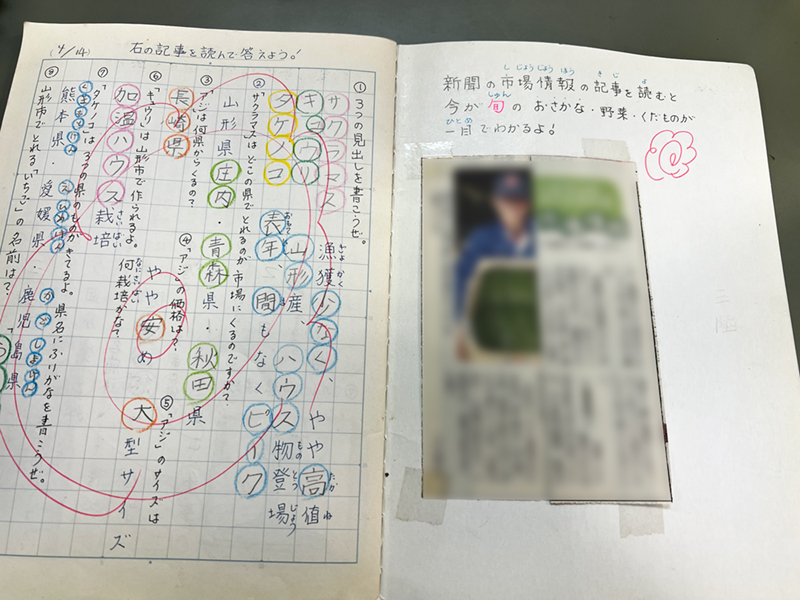

写真の例にもよく表れていますが、興味深い新聞記事をスクラップして、そこから探求や発展を進めています。そのため、社会科が多くなる傾向があったようです。

わたしはこのノートを拝読して、目から鱗が落ちる思いでした。

自学の指導には、いま、以下のような課題があると考えます。

①若い教員が、どう指導すればいいかわからない。

②美しくノートを仕上げることが目的化し、実際に探究するという効果があやふやである。

③指導が硬直化・課題化し、内容が定型化して、自由な発想が欠けている場合が多い。

などでしょうか。

しかし、自学の真の目的とは、児童が自ら、興味の赴くままに調べたり、学んだりすること。その姿勢を培うことでしょう。

そのために、家庭での学習に「親子のコミュニケーション」を持ち込み、新聞やチラシなどの身近なものを題材にして親子で読み解くという、家庭での楽しいルーティンにしているのは素晴らしいと感じたのです。