二重回しの学習は、どのように進めたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #15】

前回しや後ろ回し、あや跳びや交差跳びなどの技ができるようになってくると、子どもたちが挑戦したくなってくる技が二重回しです。二重回しができるようになるには、30秒跳びが70回程度跳べる技能が必要です。今回は、子どもが憧れる二重回しの学習の進め方を紹介します。

執筆/新潟県公立特別支援学校教諭・酒井慎一郎

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

1 なわ回しのリズムをつかむ

⑴ ジャンプに合わせて手や腿をたたく

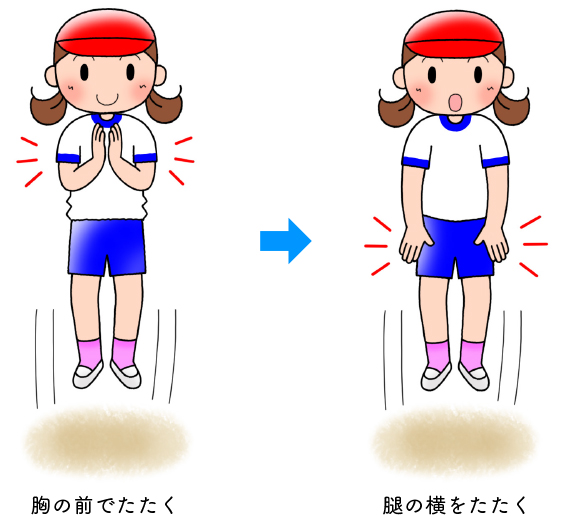

前回しから二重回しに入るタイミングや1跳躍の間に2回旋させるリズムをつかむ練習です。前回しのリズムで「トン・トン・トン」と3回跳んでから、1跳躍の間に手や腿を「パ・パン」と2回たたきます。手は胸の前でたたくようにし、腿は軽くたたきます。1回できるようになったら、続けて3回・5回と数を徐々に増やし、10回程度連続でたたくことができるようにします。

⑵ 片手や両手でのなわ回し

実際になわを持ち、ジャンプとなわを回すタイミングを合わせるための練習です。次のように進めます。

①ジャンプをせずに、片手で2つのグリップを持ち、腰の横で3回「トン・トン・トン」と回した後、2回「ビュ・ビュン」と回します。

②もう片方の手でも同じリズムで回します。

③ジャンプを加えて、「トン・トン・トン・ビュ・ビュン」のリズムでなわを回します。

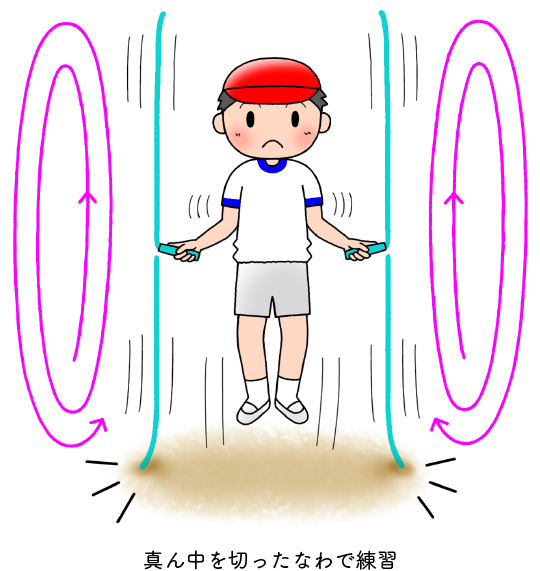

なわを床に強く当てる感じで回すことや2回旋目の「ビュン」を強く速く回すイメージをつかむことが大切です。ペアで、なわを回す音を聞き合ったり、ジャンプとなわ回しが合っているかを見合ったりしながら学習を進めていくことで意識付けを図っていきましょう。真ん中を切ったなわを使って、両手で練習を進めるとさらに効果的です。

2 腰抜け二重回し

まずは、二重回しを1回跳ぶことに挑戦してみましょう。引っかかってしまうことが多い場合には、次のような練習方法があります。

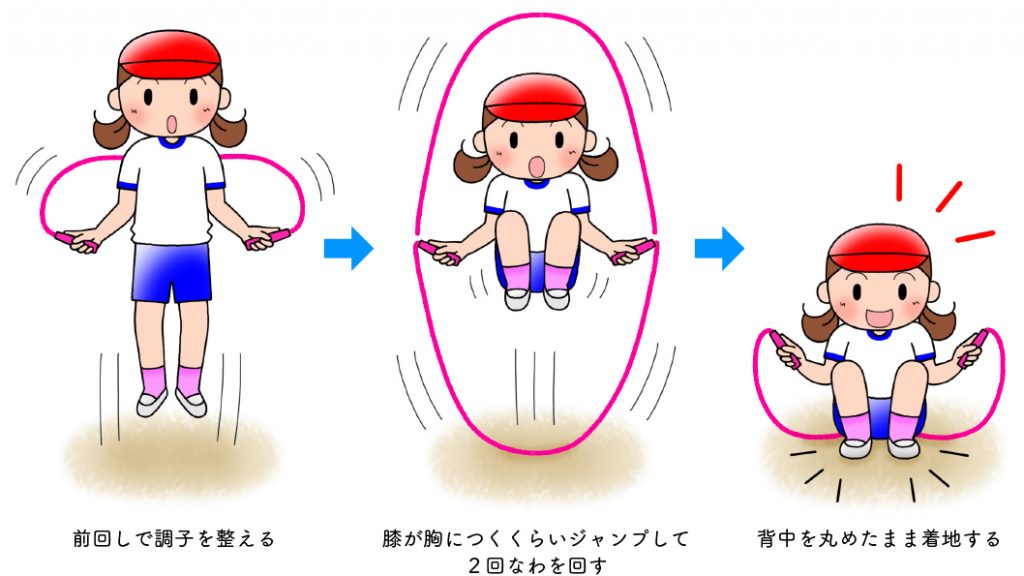

①前回しで3~5回跳んで調子を整えます。

②膝が胸につく程度にジャンプして、二重回しに挑戦します。

③空中で背中を丸めて小さくなったまま着地をします。

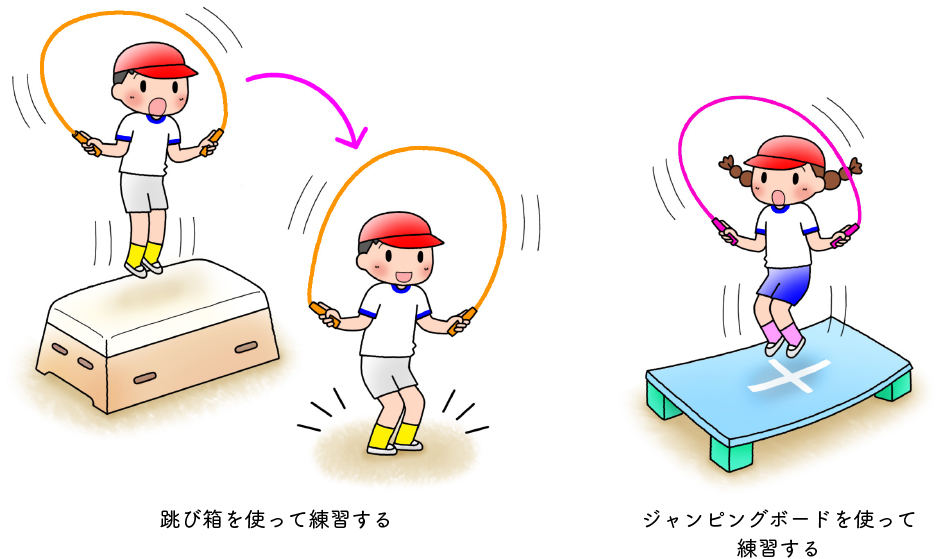

膝が胸につく程度に思い切りジャンプして、空中で背中を丸めて小さくなったまま着地をすることで、滞空時間が長くなり、2回旋目のなわをぎりぎり通過させることができます。着地の際に姿勢が崩れるくらいしゃがみ込んでしまうため、「腰抜け二重回し」と呼んでいます。跳び箱の1段目やジャンピングボードを使って腰抜け二重回しに挑戦することで、二重回しのリズム(特に2回旋目を強く速く回すこと)を早く身に付けることができます。