小5国語「いつか、大切なところ」指導アイデア

教材名 /いつか、大切なところ(教育出版 五年上)

領域/読むこと

執筆/沖縄県公立小学校教諭・平良早美

編集委員/国立教育政策研究所 教育課程調査官・菊池英慈、那覇教育事務所指導主事・上里亮

目次

単元で付けたい資質・能力

①言語活動とその特徴

本単元では、「物語の続きを書く」という言語活動を位置付けます。「続きを書く」ことは、「自由に思い付くまま書く」のではなく、場面設定や登場人物の人物像をおさえ、主人公の心情の変化を想像を膨らませながら書くことです。人物の心情の変化を心情曲線で視覚的に捉えさせたり、情景描写や比喩的表現などの優れた叙述に目を向けさせたりしながら、自分の文章に取り入れて書くことができるようにします。

②言語活動を通して付ける資質・能力

叙述に基づいて、登場人物の心情を豊かに想像し、その人物の立場になって物語を読み味わう力と、登場人物と心情を共有し、感じたことや思いを、物語の展開を踏まえながら書く力を身に付けます。

③指導のポイント

・会話、情景描写、行動や様子を表す語句・文などに着目して読むことで、登場人物相互の関係の変化や心情の変化に着目して読めるようにします。

・自由に「続きを書く」のではなく、物語の展開に伴って、「大切なところ」と思える場所が変わっていく主人公の心情に着目させながら書かせるようにします。その際、どのような物語にするのか、設定や内容等について簡単に話し合わせるようにします。

・指導計画を作成する際には、どの授業で「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」に重点を置くのかを意識した単元構成にします。

【指導事項:〔知・技〕⑴ク 〔思・判・表〕C⑴イ】

【言語活動:C⑵イ】

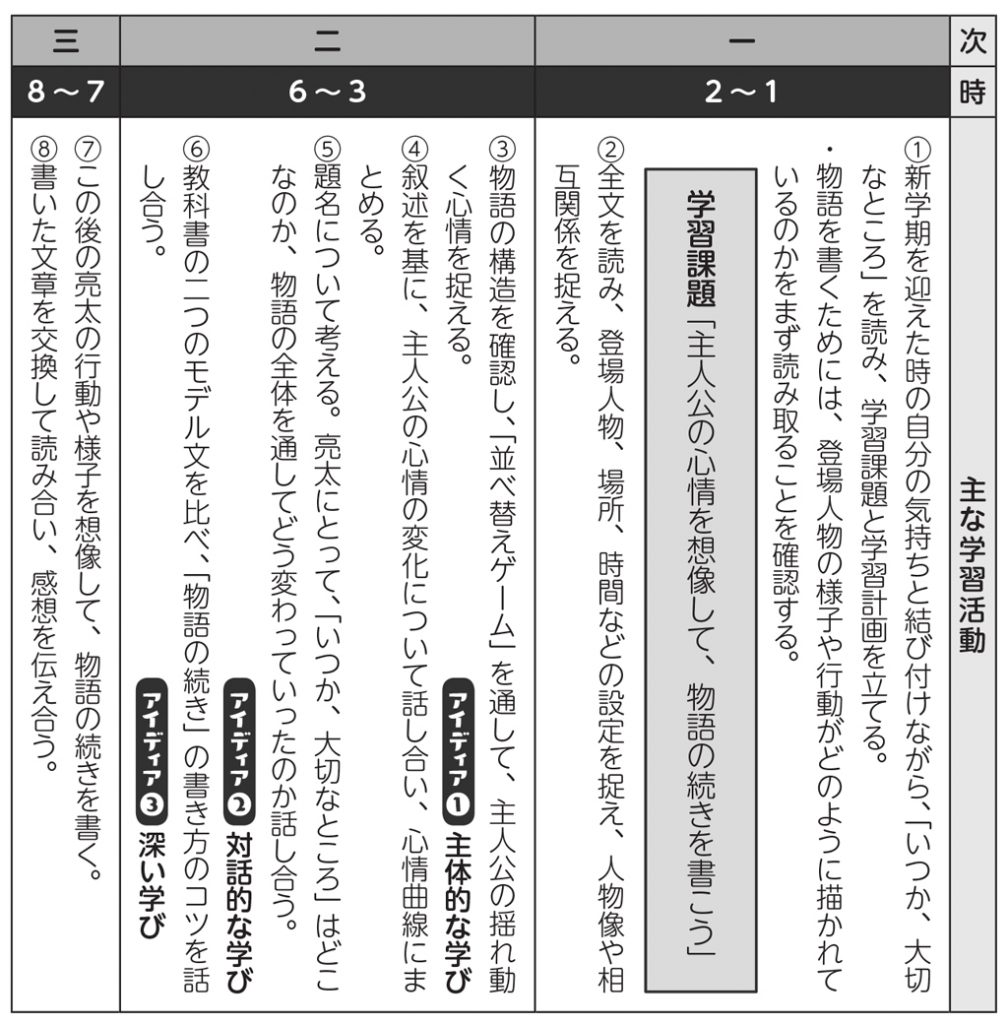

単元の展開(8時間扱い)

アイディア① 物語の構造から人物の心情の変化をとらえよう

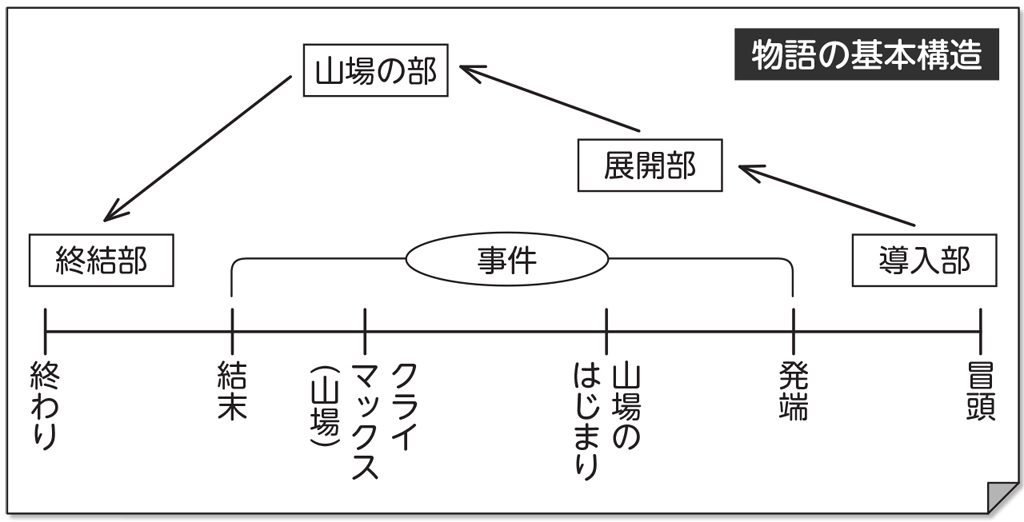

物語を読む場合には、時間や場所、問題状況などの設定、情景や場面の様子の変化、主人公などの登場人物の相互関係、登場人物の性格や行動、会話および心情の変化、事件の展開と解決などの基本的な構成要素を理解していくことが必要です。

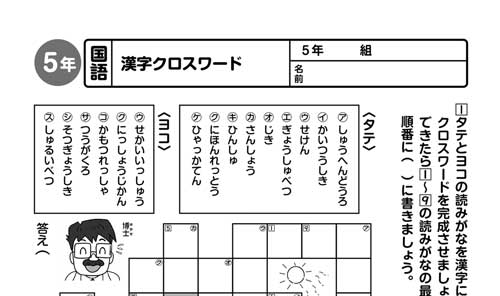

五年生の物語教材のスタートとなる単元です。物語の基本構造や学習用語など、一~四年生までの既習内容を確認し、これから物語文を読み取る学習の土台づくりをしていきます。

高学年では、登場人物の相互関係から人物像やその役割、内面にある深い心情を合わせて読んでいくことが大事です。登場人物の心情は、直接的に描写されている場合もありますが、高学年の物語文では、人物の行動や会話は、情景などを通して間接的、暗示的に表現されています。それらを読み取るためには、場面の移り変わりについて「導入-展開-山場-終結」といった物語の基本構造を理解したり、優れた叙述に着目したりしながら、想像力豊かに読ませていくことが大切です。

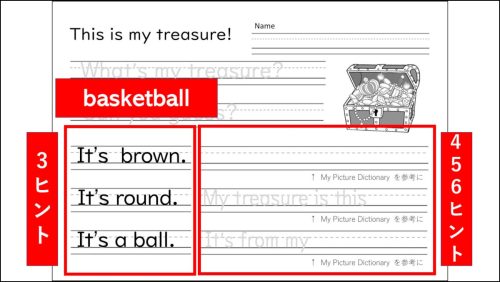

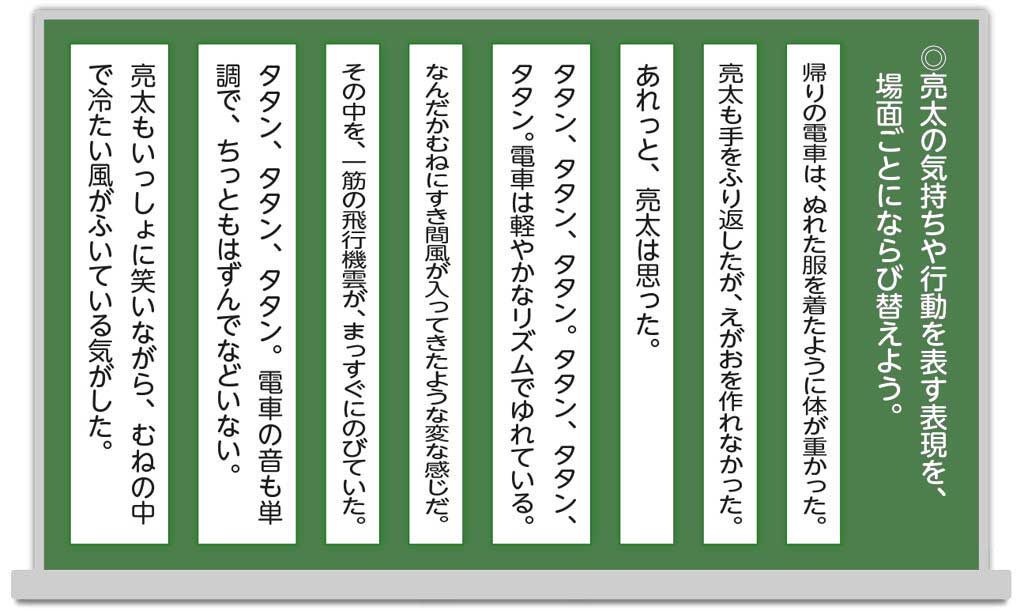

この教材文の心情描写の特徴として、人物の行動や会話、情景や比喩表現など暗示性の高い表現が多用されています。これらの表現を活用しながら、場面の移り変わりから物語の全体像を捉えさせることをねらいとした「並べ替えゲーム」を行います。左のような、ランダムに並べられた文から「なぜ、この順序になるのか」と考えることで、場面の移り変わりや登場人物の因果関係、中心人物の心情の変化を捉えることができます。

「むねにすき間風が入ってきた」のは、どの場面だったかな?

前と後ろの分の「タタン、タタン」では、どう違うかな?

【抜き出す文を選ぶポイント】

①各場面から人物の行動や心情が表されている文。

②人物の変容がわかる文。

③繰り返し出てくる表現や出来事。

④順番を変えると迷う文。

支援を要する子供には、下に示した場面(一)~(五)までの場面設定を視点として、並べ替えさせるとよいでしょう。

アイディア② 主人公の心情の変化から、題名に込められた作者のメッセージについて話し合おう。

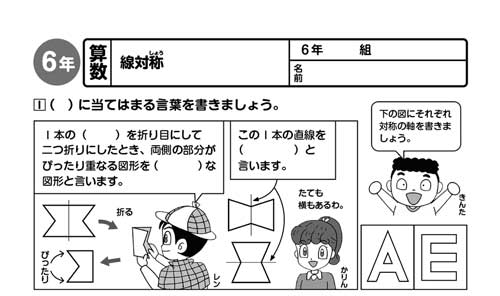

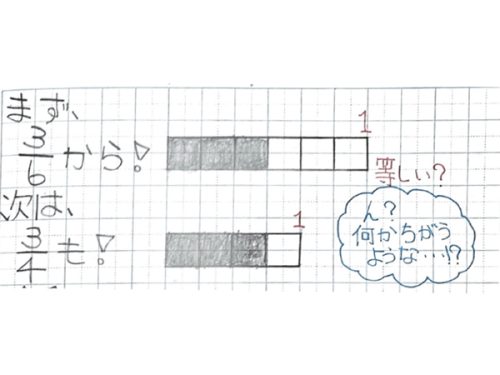

中心人物の心情を表す表現に着目できたら、各場面の心情を想像してワークシートにまとめていきます。場面ごとの亮太の心情を「明るい―暗い」の心情曲線に表し、心情の変化が視覚的に捉えられるようにします。

ワークシート(例) 亮太の心情の変化と心情曲線

『小五教育技術』2018年4月号より