第57回 2021年度 「実践! わたしの教育記録」特選作品 髙津直人さん(北海道室蘭聾学校教諭)

1はじめに

全国的に聾学校(聴覚特別支援学校)に在籍する幼児児童生徒数は減少傾向にあるが、聴覚障害と何らかの障害を併せ有する幼児児童生徒(以下聾重複児)の在籍率は増加傾向にある。しかし、聴覚障害単一の子どもの教育実践例に比べ、聾重複児への教育実践例はまだまだ少ない現状がある。

2聾重複児について

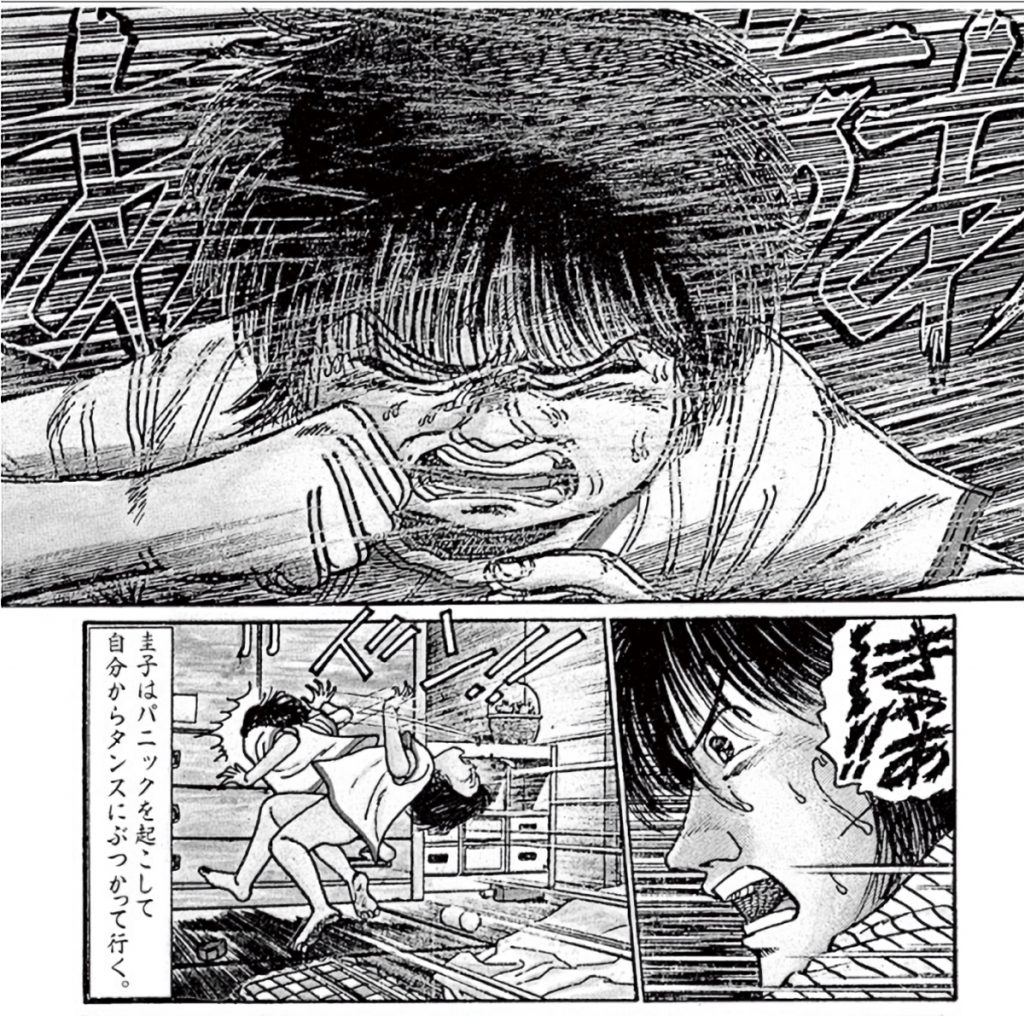

聴覚障害がある子どもと関わることが少ない人でも、聴覚障害の一次障害として、物音や言葉が聞こえにくいといった点があることは理解しやすいであろう。しかし、二次障害として言葉が聞こえにくいことによる言語発達の遅れや、日本語の読み書きの困難さ等があることはあまり理解されていないように感じる。特に言語発達の遅れは他者への感情のコントロールや心情理解にも大きな影響がある。耳が聞こえにくいという一次障害ではなく、二次障害によって他者との距離感ができてしまうことがある。さらに聾重複児の場合、併せ有する障害によって人と人とのつながりを深めることが一層難しくなる場合がある。コミュニケーションがうまくいかない経験が積み重なることにより、コミュニケーションそのものに苦手意識を抱えたり、不適切な行いで自分の思いを表現したりする子どももいる。下の資料1は、聾重複障害がある子どもが懸命に生きる様子を描いた漫画『どんぐりの家』からの引用である。現実においてもこのような場面は見受けられる。

3カフェ開きの実践に向けて

本校は幼稚部、小学部、中学部からなる、全校幼児児童生徒22名の小規模校である。そのうち4割程度が重複障害のある子どもである。本校でも聾重複児の人と関わる力を高めることや、人とのつながりを深めることは学校全体の大きな課題になっていた。特に慣れた場を離れて活動したり、普段関わることが少ない人とコミュニケーションをとったりすることに課題がある子どもが多く、「いつでもどこでもだれとでも〇〇できる」という目標が聾重複児を担当する教員の合言葉のようになっていた。

そこで、あえて普段と違う場で、子どもの興味関心の高い学習単元を設定し、意図的に人との関わりを増やしていく学習活動を設定することを考えた。小学部、中学部の聾重複児が2週間程度合同学習に取り組むというものである。内容は学校関係者を招いてカフェを開く。カフェの設営、提供する品物の選定、係の決定、商品の試作、チラシ作成と集客、必要物品の買い物、係練習、プレオープン、カフェ本番、反省会といった流れで活動を行う。家族でカフェを利用したり、校外学習で学校の近隣にあるカフェに行ったりした子どももいることから、カフェを開くという活動は子ども達が活動の見通しを持ちやすいのではないかと考えた。また、元々、飲食物を扱う学習に対して興味関心が高い子どもが多かった。人と関わる必然性があるカフェ開きという活動の中で、他者とのやりとりを充実させ、正しく伝え合う経験を重ねていくことが、聾重複児の人と関わる力の向上につながるのではないだろうか。

4授業づくりにあたって

次の3点を意識した授業づくりを行った。

①他者とのやりとりがあり、その必然性を子どもが感じられるようにすること。

②各教科と関連させた活動を意図的に設けること。

③経験したことがないから諦めるのではなく、どうすればできるかということを考え、挑戦すること。

特に③を意識した。時折、「障害に配慮する」という言葉が独り歩きして、無理をさせないことや挑戦から遠ざけることにつながっているのではないかということを筆者は強く危惧していた。斎藤喜博氏の言葉に

教育は一つの冒険なのだ。授業の中で教師が子どもといっしょに、未知の世界へつき進もうとして、道のないところを歩むように、苦しみもがきながら努力してはじめて、子どもに力がついていくものだ。

斎藤喜博『授業入門』国土社 2006

というものがある。活動における安全面の確保や、スモールステップの取り組みは必要だが、お膳立てされすぎた成功体験を積み重ねるよりも、小さな失敗を含め、試行錯誤しながら冒険を続けていく方が、障害の有無にかかわらず、子ども達は伸びると考えている。

5「カフェ開き」の実践

①カフェの設営

まずはカフェの店名を決める活動である。小学部3名、中学部3名の児童生徒が集まり活動を始めた。カフェ開きの活動を楽しみにしている様子はあるものの、慣れない活動ということもあり、不安を抱える子どももいた。うまく気持ちが伝えられずいらいらしている児童には、学級で使っているフェイススケールを用いて気持ちの調整を図るなどした。何とか店名は決まったものの、この段階では活動に対する不安も大きく、多くの人と関わりを持って学習に取り組むことは難しい様子だった。

それらを踏まえ、子ども達が意欲的に、安心感を持って過ごせる環境を整えるようにした。店名をイメージした小物で店内を彩り、季節を意識した飾り付けをした。季節を意識した飾りは、子ども達からでた意見を取り入れたものである。自分達の意見が受け入れられた安心感もあり、店名を決める際に比べて子ども達も落ち着きながら活動に取り組むことができた。

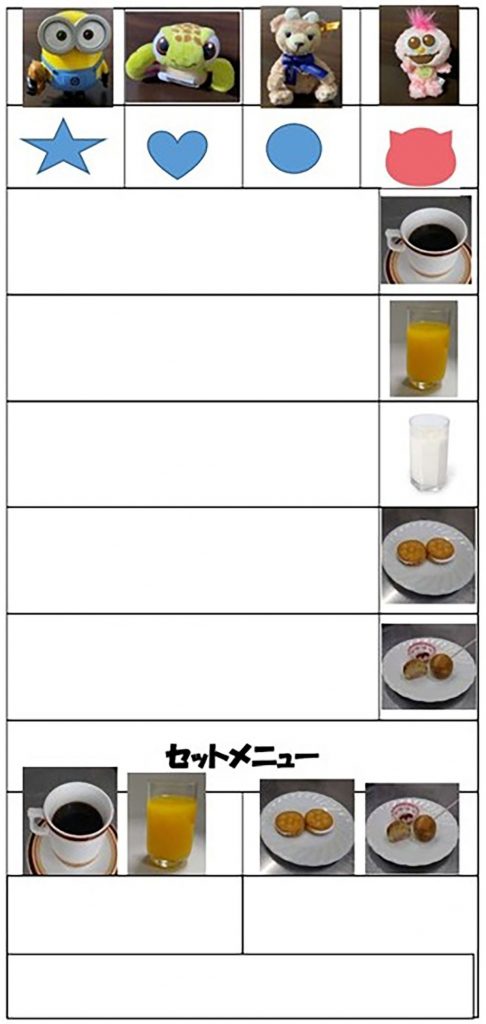

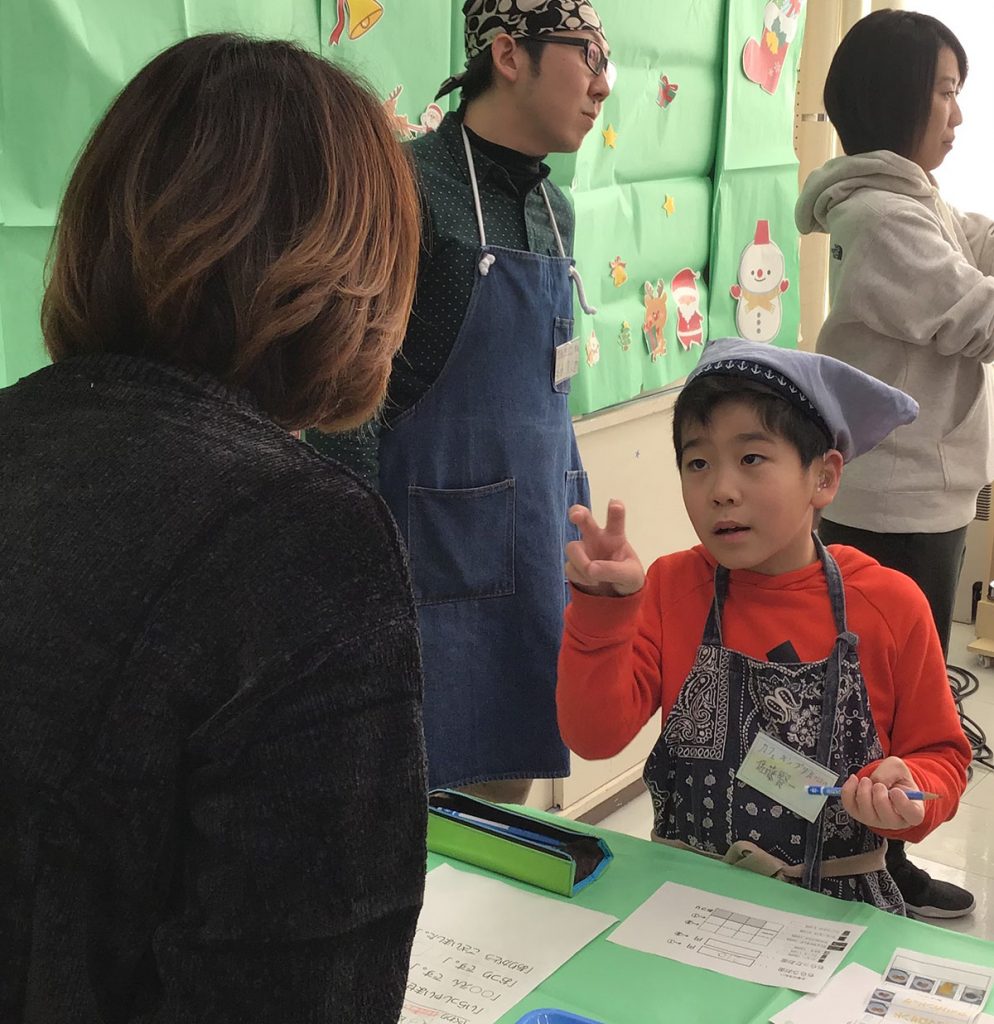

客席には、それぞれマークの異なったランチョンマットを敷くことにした。これは、オーダーされたものを接客している子どもが自信を持ってお客さんに届けるための工夫の一つである。接客を担当する子どものオーダー用紙は上の写真のようになっており、注文を受けたお客さんの席をマークするようにしている。算数で形合わせに取り組んでいる児童もおり、商品をどのテーブルに持っていけばよいかをわかりやすくして、慣れないことへの不安感を軽減させている。

また、ランチョンマットは中学部の生徒が、カフェ開きと関連させて別の授業で作成したものである。お客さんが使うものであること、小学部の児童も完成を楽しみにしていることから、丁寧に作成に取り組むことができた。友達の作業を見て、良いところを真似したり、言葉で伝えたりする様子が見られた。

②チラシによる集客

自分達でチラシを作り、教員や保護者に来店を呼び掛けることを提案した。集客の際は「相手の目を見て、チラシを渡すこと、必要なことを音声や手話で最後まで伝えること」を目標に行った。渡す時の態度や、一言があるのとないのとでは受け取る側の印象も変わってくることを練習の際に確認し、子どもも納得した様子で活動に取り組んでいる。普段各学級でも「この場面ではこのようにふるまう」といったSST(ソーシャルスキルトレーニング)に取り組んでいるが、なかなか現実場面とリンクしないことがあった。今回は自分達の集客によってカフェが開けるかどうかという、今までに経験したことのないプレッシャーがあるため、子どもは必然性を持って練習に取り組んだ。

チラシを渡す際は、手話表現が速くなったり、声が小さくなったりすることはあったものの、渡した相手から「楽しみにしているよ」といった声を掛けてもらい喜ぶ様子が見られた。伝わったという経験が子ども達の大きな自信につながっていることを感じた。相手に何度か聞き返されている児童も、気持ちを乱すことなく、粘り強く伝える姿があった。

③必要物品の買い物

提供する品物が決まったら、全員で買い物に行く。買い物に必要な計算の力や、店員さんとのやりとりする力を身につける学習は、個別の課題があるためそれぞれの学級で算数や自立活動の時間で集中的に取り組んだ。保護者の協力を得て、事前に買い物の経験を重ねる児童もいた。カフェ開きに関連させた各学習や家庭との連携が子どもの活動への意欲を高め、自分で挑戦してみようという気持ちにつながっている。

実際の買い物場面では、練習通りに困った時はイラストと合わせた買い物メモを見たり、店員さんに尋ねたりするなどして、自分が買うべきものを正しく買うことができた。遠くから見ていた教員も、子どもを信じて支援の手をぐっとこらえる場面も多く見られた。手の届かない場所にある商品を先輩が取ってあげたり、友達同士で値段を確認したりする様子も見られ、子ども同士の仲間意識も育ってきた。

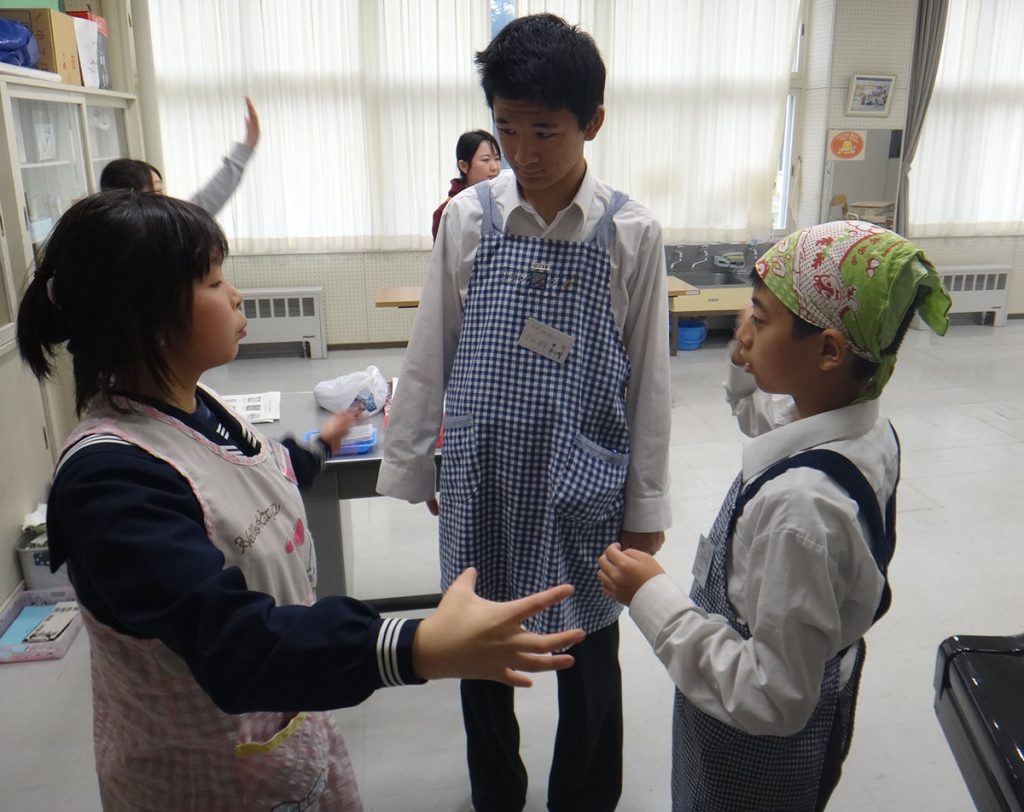

④カフェ開きに向けた係練習

準備が整ってきたところで、接客や会計の練習を行う。子ども達は手話や音声、指文字など様々な方法でコミュニケーションを行うが、お客さんがその全てのコミュニケーション方法を理解、実践できるわけではない。このことから、子ども達は音声や手話、筆談といった様々な方法を活用しながら接客を行うこととした。活動が進むにつれて、子ども達はお客さんとつながりたいという気持ちが強くなってきた。そのため熱心に発音の練習に取り組む子どもも増えた。接客がうまくいかずに涙する後輩に対しては先輩が慰めたり、より良い方法を示したりと、子ども同士で課題解決に向かう姿も見えてきた。

⑤プレオープン~カフェ開き本番

プレオープンを経ていよいよ本番である。プレオープンの際は、ランチョンマットのマークの確認を忘れて、商品を持っていくテーブルを間違えたり、お釣りを渡し忘れてしまったりしたといった反省があった。疲れもあり、本番はうまくいくのか不安だという声が子どもから上がっていた。

プレオープンに来ていた幼稚部教員から「注文を受けている店員の立ち方なども指導していくとよい。自分がどう見られているかを考えることも、今の子ども達には十分できると思う」という言葉をいただいた。活動の中に入っている指導者には見えていない事柄だった。学校全体でカフェ開きの成功と、子どもの成長を願っていただいていることを実感した。

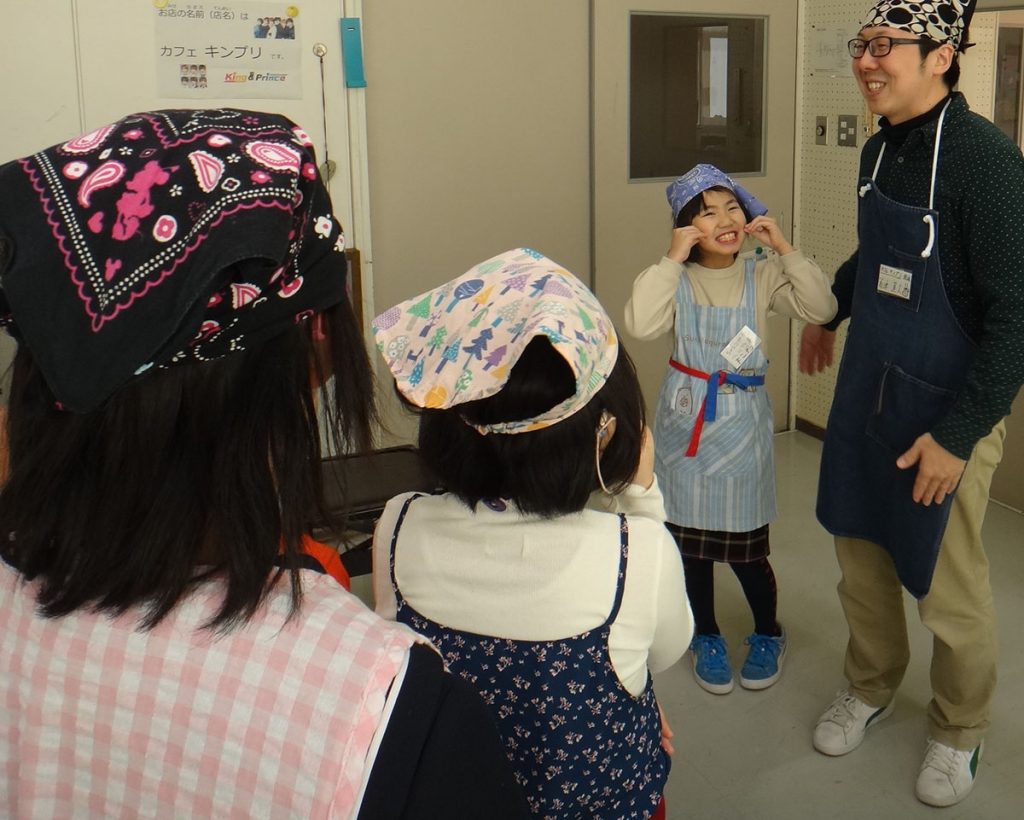

カフェ開き本番。子ども達の表情には緊張の色が浮かんでいた。リーダーの生徒も心なしかいつもより表情が硬かった。教員が「笑顔」というワードを出すと、児童の一人が前に来てみんなににこやかな表情を示してくれた。

このことで子ども達の緊張もほぐれ、無事オープンすることができた。

オープンしてからは大忙しで、子どもも、教員もひっきりなしに動き回っていた。記録動画を振り返ると、忙しい中でも、子ども達は丁寧に接客の言葉を伝え、相手の目を見てコミュニケーションをとっていた。お客さんから「おいしそう」「ありがとう」といった言葉を受けてとても嬉しそうにしていた。また、来店していた保護者から「こんなに友達とコミュニケーションできるようになって驚いた」といった感想をいただいた。練習の成果を存分に発揮することができた。

困っている仲間がいれば、他の仲間が自分の仕事を差し置いてでも助けに行くことがあったが、本気でやっているからこその行いであろう。お客さんとの伝わり合う経験が子ども達を一層成長させたように感じる。

⑥反省会

カフェ開き当日の動画を見ながら反省を行った。「ありがとうと言ってもらって嬉しかった」という言葉や「次にやる時はもっと大きい声で話したい」という反省が挙がっていた。活動前は大人数の場でコミュニケーションをとることに不安を抱えていた児童も、反省会時には堂々と自分の気持ちを表現できるようになっていた。

6成果と課題

子どもの興味関心が高く、挑戦を意識した活動を行うことにより、それぞれが課題に応じた練習に粘り強く取り組み、他者に伝える力や相手の話を聞く力が向上した。慣れた場所を離れても落ち着いて活動できることも増えた。また、自らお客さんと関わりを深めることができた児童生徒も多かった。子ども同士で助け合う姿は教員の想像を超えた成長だった。さらに、相手に合わせた伝え方を選択したり、うまくいかない時の気持ちの調整を自ら行ったりする子どもの姿は今まで見られなかったものである。

カフェ開きを終えた後でも、多くの人とのやりとりを経て自分はできる、伝わったという自信を持ち、他者との適切な関わりを続けている子どもの姿が何よりの成果だと考える。

課題としては、この活動をどのように継続させていくのかという点や、活動が大きくなりすぎて、個々の目標に迫った活動が十分行えていなかったのではないかといった点が挙げられた。また、カフェという活動に捉われるのではなく、子どもの興味関心の変化に対応した単元づくりが必要ではないかといった次年度以降の案も出された。さらに、教員が子ども達の力を過小評価していたのではないかという意見や、人と関わる力の向上という点が具体的に何を示すのか、例えば集団参加なのか、人との円滑なやりとりをするためのコミュニケーションスキルなのかといった点を明確にした方が良いといった反省もあった。これは今後の活動に向けた大きな検討事項になった。

7終わりに

「ありがとう」「笑顔が素敵だった」と声を掛けられる子ども達。自分が認められているということをどの子どもも実感している。

やりがいを感じ、必然性を持って活動する中で、伝え合えたという成功体験の積み重ねが、子どもの人と関わる力の向上につながった。

本実践は「生活単元学習」という知的障害や障害が重複している子どもに対する教科領域等を合わせた指導形態の中で行ったが、地域の小中学校における「総合的な学習の時間」などでも生かせることがあるのではないかと考える。

カフェ開きは、保護者、栄養教諭、校務補、事務職員や寄宿舎指導員など多くの方々の協力があってこそ成り立つ。子どもの成長を切に願う人々の協力のおかげである。今後も子ども一人ひとりの成長を最大限支援し、子ども一人ひとりを大切にできる学校づくりを支えていきたいと思う。

(本実践は2019年度のものである。2020年度は感染症拡大防止の観点からカフェ開きは中止。今年度は小学部中学部合同のクリーニング活動を行う予定である)

〈引用文献〉

山本おさむ『どんぐりの家』(第一巻) 小学館 1993

斎藤喜博『授業入門』国土社 2006

・

受賞の言葉

北海道室蘭聾学校教諭 髙津直人

この度はこのような名誉ある賞をいただき誠にありがとうございます。聾学校という学びの場の中で、聴覚障害と何らかの障害を併せ有する子どもが成長していく姿を、どうか多くの人に知ってもらいたいという一心で今回の教育実践を書きました。

本校は小さな学校ですが、子ども、職員、保護者それぞれに大きなパワーがあります。全校体制で子どもの成長を願う風土が育まれています。このような環境だからこそ本実践に取り組むことができました。同僚の先生方、事務職員、校務補、寄宿舎指導員、そして保護者の皆様にこの場を借りて感謝申し上げます。

「耳が聞こえないことは人と人とを切り離す」というカントの言葉があります。生意気ながら「本当にそうなのだろうか?」という疑問を持ちながらこれまで聴覚障害児教育にあたってきました。確かに最初は距離ができてしまうかもしれませんが、人と人とは必ずつながることができるはずです。人間関係が希薄化していると言われる現代でも、人は人とのつながりなしには生きていけません。子どもとのつながり、同僚とのつながり、保護者とのつながり、地域とのつながり。多くのつながりを大切にし、常に挑戦し続ける教員になれるよう私自身これからも切磋琢磨していきます。