【指導のパラダイムシフト#15】対応のパラダイムシフト①

池田修先生×藤原友和先生のコラボによる好評連載。第15回のテーマは「対応のしかた その1」です。いよいよこの連載でもっともお伝えしたい、そして読者と共に考えていきたい内容に迫っていきます。1人1台端末時代、教育の変革期に奮闘する全ての先生方にとって必読の連載です。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修、北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

目次

第15回のテーマは「対応のしかた その1」

指導言の指示は、指示して終わりではありません。指示は、確認とセットでなければなりません。指名も、指名しておしまいではありません。指名すれば、子供は何らかの言動を行います。その言動に対して、対応をしなければなりません。 じつは、この対応の部分は、授業づくりの中でも難しい部分に当たります。

授業は、事前に行う計画の部分と、実際の場面で生まれる対応の部分と、授業後のふり返りの3つのパートで構成できると考えています。 学生たちを指導していると、この3つのうち計画の部分に相当力を注ぎます。計画の部分は、時間をかければかけるだけつくり込めますから。

ところが、対応の部分は、指導案にもさらっとしか書かれていないことが割とあります。また、その書かれている部分も、児童が正しく答えてくれることが前提になっています。正しい答えを拾い、その児童が言った言葉を手がかりにして、次へと展開していく指導案になっています。

しかし、実際の授業は、正しいことを言える児童は1割か2割。つまり、正しいことを言わない、間違いを言うということを前提に授業はつくらなければならないのです。これをしないので、授業でパニックになり、「正解を拾ってつないでいく授業」になってしまうのではないかと考えています。

では、どうしたらいいのでしょうか。

ヒントは、「お笑い」にあると考えています。

どこがおかしい、なぜおかしい

1.「さて、みんな、じつは地図記号は新しいものが最近加わったのを知っているかな? 最近といっても、君たちはまだ生まれていないか(^^)。

この地図記号は2006年にできたんだけど、なんの地図記号か分かるかな?」

「そうだなあ、窓側の人に聞いていこうか。野田さん?」

ここでは、第14回で紹介した、指名の方法5.の列指名で児童の答えを聞いていっています。順番に指名していって、知っている人が出てきたらそれで終わりにする指名方法です。授業では多く行われる方法の一つです。しかし、この場面で、適切でしょうか。

授業者の先生は、児童はこの記号についてどのぐらい理解していると予測していたのでしょうか。おそらく、ほとんどの児童が知らないということを前提にしていると思われます。「この地図記号は2006年にできたんだけど、なんの地図記号か分かるかな?」という言い方にそれを感じます。

そうだとすれば、指名を続けていくと多くの分からない児童が見付かるはずです。児童の側からすれば、分からない私を公に晒されることになります。それは、この授業に必要なことなのでしょうか? 授業では、個人のマイナスの情報は基本的には公にしないのがよいと考えています。

これは興味がある子供は知っている。塾などで先回りして勉強している子供も知っている。多分、それだけです。そうだとすれば、わざわざ分からない子供を白日の下に晒す必要はあるのでしょうか。

2.「そう。では、小川くん?」

「犬小屋?」

「さすがに、それはない(^^)」

小川くん、頑張ったと思います。「分かりません」ではなく、自分の頭を使ってこの地図記号から答えを導き出しています。それは、この地図記号が持っている意味とは違います。しかし、「分かりません」と答えた児童に比べたら、何倍もいい。0を1にするのは、じつに大変なのです。この地図記号の何かを手がかりとして「犬小屋」と答えています。素晴らしいです。

3.「藤田さん?」

「老人ホーム?」

「はい、正解です。」

確かに正解です。しかし、これでは単なるクイズです。授業でクイズを使うこともあります。しかし、ここで答え合わせだけにしてしまっていたら、次の問題にも児童が頭を使わないでしょう。

ここでは、これが老人ホームの地図記号であることを確認した後、なぜ、この記号が生まれたのかという社会的背景や、この地図記号が何を意味しているのかを考えさせる。そして、それを説明することが必要です。これをすることで、次の地図記号が何かを考えるためのヒントになるわけです。

4.「では、これはなんでしょうか? これは、2019年に加わりましたね」

「山川くん?」

「知りません」

「吉川さん?」

「分かりません」

「渡辺さん?」

「ドラクエウォークで休憩できるところ」

「違います(^^)。 山田さん?」

渡辺さん、すごいです。ちゃんと先生の話を聞いています。先生は、2019年にこれが加わったと言っています。それを聞いています。詳しい方はご存知でしょうが、ドラクエウォークが運営開始したのは、2019年の9月12日です。

残念ながら、先生には、ドラクエウォークが2019年に運営開始されたという知識がなかったのでしょう。しかし、「分かりません」ではなく、「ドラクエウォークで休憩できるところ」と答えた渡辺さんは、その説に対して何らかの根拠を持っているはずです。大事なのは、答えがあっていることだけではないのです。なぜ、そのように考えたか、なのです。

5.「分かりません」

「誰かわかる人いないですか?」

「はい」

「石川くんどうぞ」

「自然災害なんとかだったと思います」

「をを、すごい。そう、自然災害伝承碑です。みなさん、分かりましたね」

石川くんが、これを知っていることに先生は素直に驚いて、ほめています。石川くん、気持ちいいでしょうねえ。ですが、それで他の児童は賢くなったのでしょうか。確かに、自然災害伝承碑だということを「みなさん、分かり」ました。でも、それは単純な知識です。単なる知識を教えるだけの教師は、これから先には必要なくなるでしょう。

では、どうしたらいい?

『さて、みんな、実は地図記号は新しいものが最近加わったのを知っているかな? 最近といっても、君たちはまだ生まれていないか(^^)。

この地図記号は2006年にできたんだけど、なんの地図記号か分かるかな? 知っている人いる? お、藤田さん?』

「老人ホーム?」

『はい、正解です。いいね。では、みなさん、これなんで老人ホームなのでしょうか?』

「家に、中途半端な扉がある」

「扉の前に何かいるんじゃない?」

「犬だ! 犬の影だ。だから本当は、犬小屋だ」

「いや、そじゃないでしょ。あれは、杖ではないですか?」

『犬小屋もよく考えたとは思うけど、あれは、杖ですね(^^)。ということで、これは老人ホームです』

『では、なんで、この2006年にこの老人ホームの地図記号が作られたのだと思いますか?』

「…………」

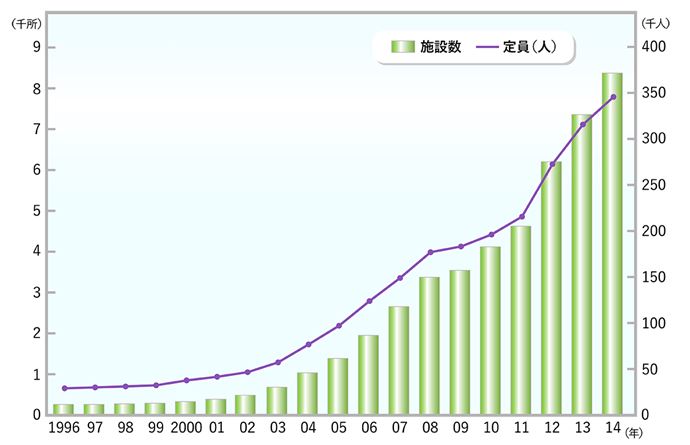

『老人ホームの数はどうなのか調べてみましょうか?』

「2001年ぐらいからそれまでと違う増え方をしています」

『本当だ。なんでかなあ?』

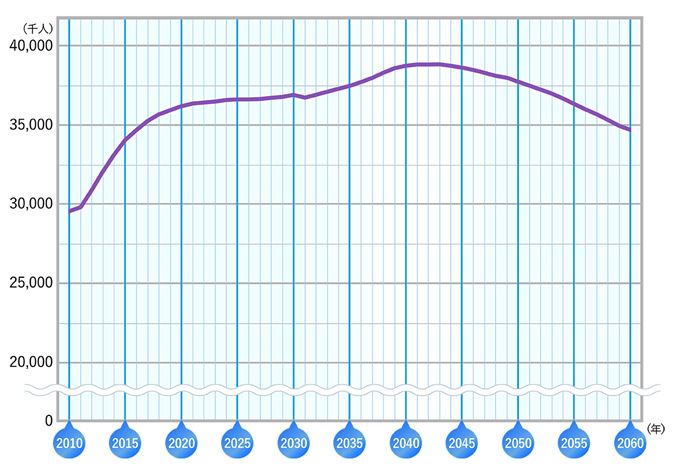

「高齢者の数はずっと多いです」

「先生、2001年から増えたってことは、2000年に何かあったのでは?」

『そうか、なんだろう。調べてみて』

「介護保険制度ができたって書いてあるけど、なんですか?」

『それはね……』

◆

『では、これはなんでしょうか? これは、2019年に加わりましたね。はい、山田さん』

「ドラクエウォークで休憩できるところ」

「なんだそれ(^^)」

『山田さん、なんでそう思ったの?』

「ドラクエウォークが始まったのが、2019年だからです」

「すげー!」

『なるほど。さっきの2001年から学んだんだね。素晴らしい。ただ、ドラクエウォークができてすぐに地図記号ができるというのはなさそうな気がしますが(^^)。しかし、よく目をつけました』

「先生、さっきの老人ホームの地図記号に比べると、これなんか、線が太いです」

『本当だ。老人ホームのは家を表していたけど、それより太いんだね。なんだろう』

「家より、大きいか、重いか?」

『なるほど』

「あのー」

『はい、石川くん』

「自然災害なんとかだったと思います」

『自然災害? それをキーワードにして調べてみる?』

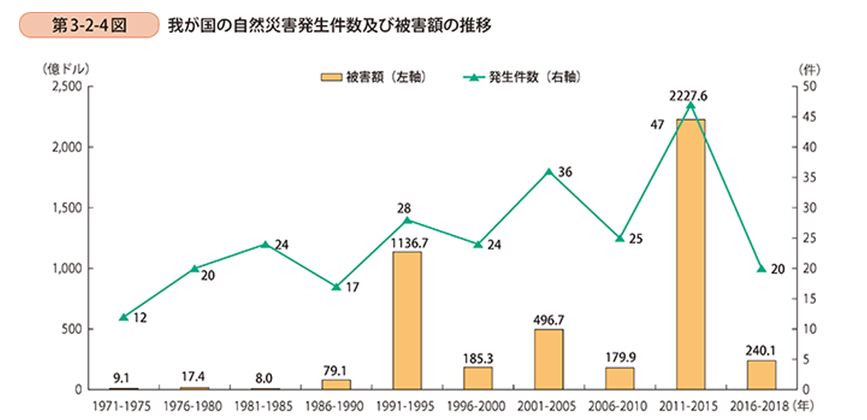

「【自然災害】と【グラフ】と打ち込んで、画像検索すると。あ、先生、あった」*1

(注)1.1971年~2018年の自然災害による被害額を集計している。

2.2018年12月時点でのデータを用いて集計している。

3.EM-DATでは「死者が10人以上」「被災者が100人以上」「緊急事態宣言の発令」「国際救援の要請」のいずれかに該当する事象を「災害」として登録している。

『よく見付けたね。おそらくこれだろうね』

「あ、2011年、東日本大震災の後だ」

「自然災害伝承碑ってありました」

◆

というのは理想的な授業の展開で、「こんなにうまくいくはずないじゃん」という声が聞こえてきそうですが、はたしてそうかなあという気がしています。なんといっても、今、子供たちには1人1台インターネットにつながったパソコンがあります。次のような流れでやれませんでしょうか。

- 児童が、思い付いたものを簡単に捨てず、なぜそれを思い付いたのかを確認する。

- その思い付きの根拠を整理する。

- 仮説を出し合ってみる。

- その仮説をインターネットで検索する。

- 検索の結果をもとに、仮説を検証する。

私は十分に可能だと思っています。GIGAスクールの今、「仮説実験授業」は、理科だけでのものではなくなったのではないでしょうか。これをすることが当たり前になるのではないでしょうか。教師が知識を教えるのではなく、教師は学習者の学びをサポートする。さらに、ここを進める授業もデザインされ始めています。 *2

そうです、学習者主体の学習へと舵を切るときがきているのです。

さ、どうでしょうか。

藤原先生、現場からのご意見をお待ちしております。

あれ、リード文で書いた、お笑いが出てこない(^^)。

この対応に関しては、まだ続きそうです。

次回に出てくるかな?

*1 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2019/2019/html/b3_2_1_2.html

*2 これは、次回の冒頭でご紹介したいと考えています。