小3理科「物の重さをくらべよう」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・奥澤智志

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、埼玉県公立小学校校長・引間和彦

目次

単元のねらい

物の重さについて、形や体積に着目して、重さを比較しながら調べる活動を通して、それらについての理解を図り、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に差異点や共通点を基に、問題を見いだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ(二次 総時数8時間)

一次 ものの重さをくらべよう(4時間)

①② 身の回りにあるものの重さ比べをしよう。

③④ 形が変わると重さは変わるのだろうか。

二次 もののしゅるいと重さ(4時間)

①② 同じ体積にしたとき、種類の違うものの重さは違うのだろうか。

③ いろいろなものを同じ体積にして、重さを調べよう。

④ ものの重さについてまとめよう。

単元デザインのポイント

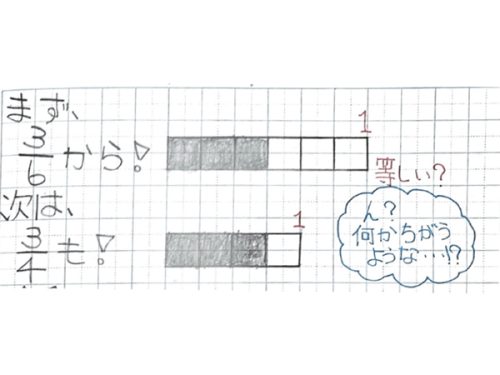

◆主体的な問題解決を促す学習過程

物の重さについて調べる必要感や意欲をもたせられるようにします。例えば、一次では「①②身の回りにあるものの重さ比べをしよう」の際に、「5枚の折り紙と5つの折り鶴がある→形が違う→形を変えても重さは変わらないのか」というような子供の思考の流れを大切にし、「③④形が変わると重さは変わるのだろうか」につなげられるようにします。

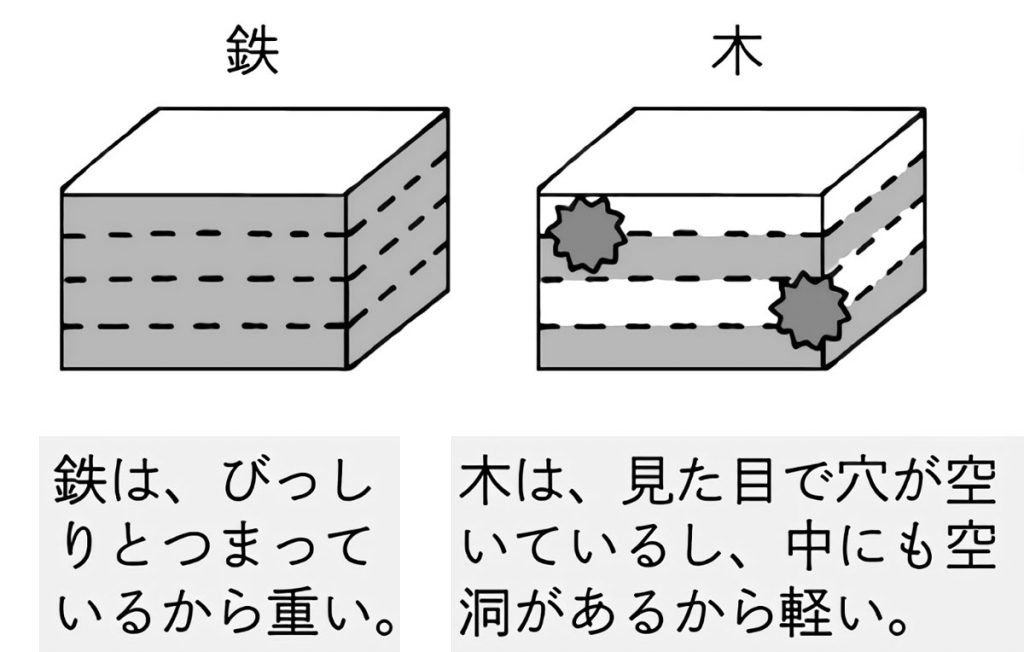

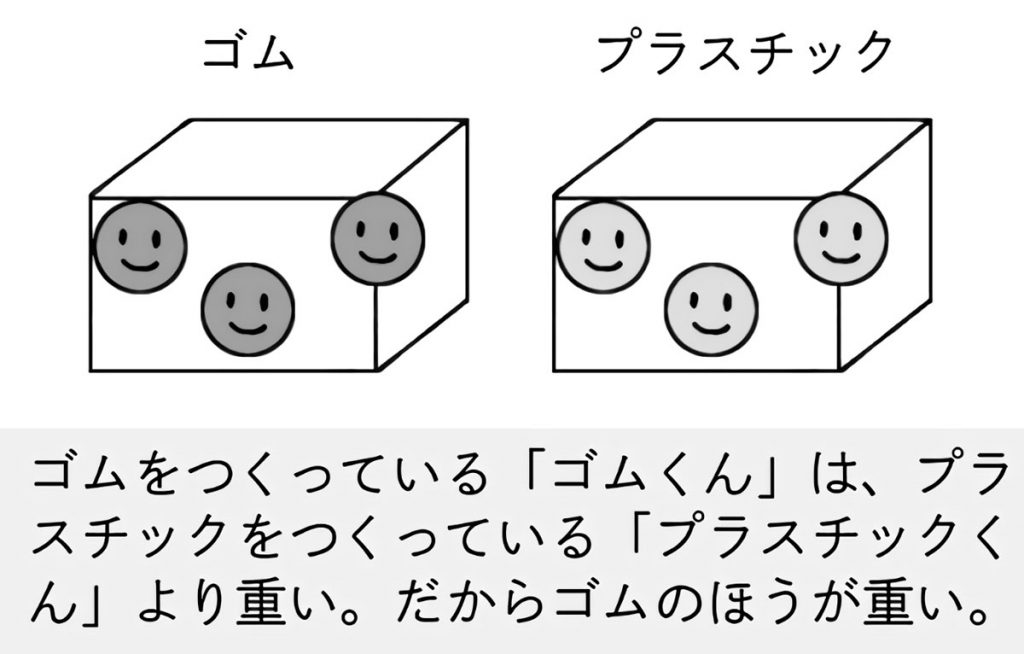

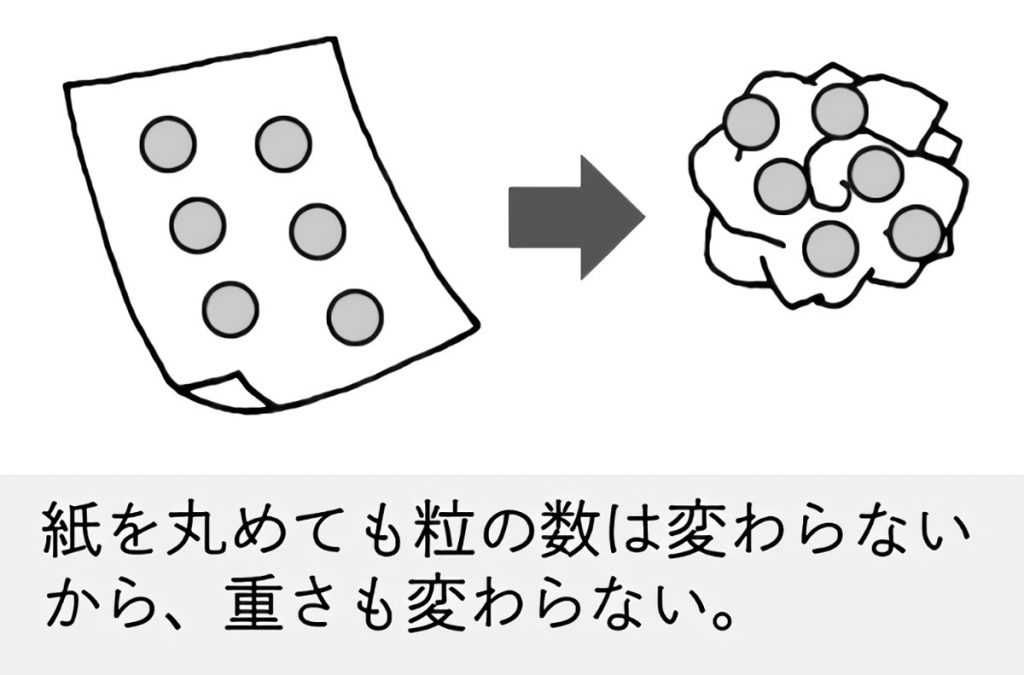

理科の見方・考え方を働かせる

「質的・実体的」を働かせながら問題解決を行うことができるようにするために、イメージ図を活用します。表現は多様でかまいません。

●鉄と木のイメージ図

●ゴムとプラスチックのイメージ図

●丸めた紙のイメージ図

単元の導入 思考の流れを大切にした学習問題づくりを!

身の回りにある物の重さ比べをしよう!

5枚の折り紙と5つの折り鶴がある。

↓

折り紙と折り鶴は形が違う…。

↓

形が変わっても重さは同じなのかな?

↓

はかりやてんびんに載せて比べよう!

活動アイデア

子供がものの重さについて調べていく際、予想と結果にズレが生じることがあります。子供一人ひとりが納得いくまで追究させることで、問題解決の力や主体的に問題解決する態度といった資質・能力を育成しましょう。

授業の展開例(二次 ①~③)

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小三小四』2020年12月号より