宿題をサボりがちな子がいる場合の指導法と宿題の出し方のコツ|沼田晶弘の「教えて、ぬまっち!」

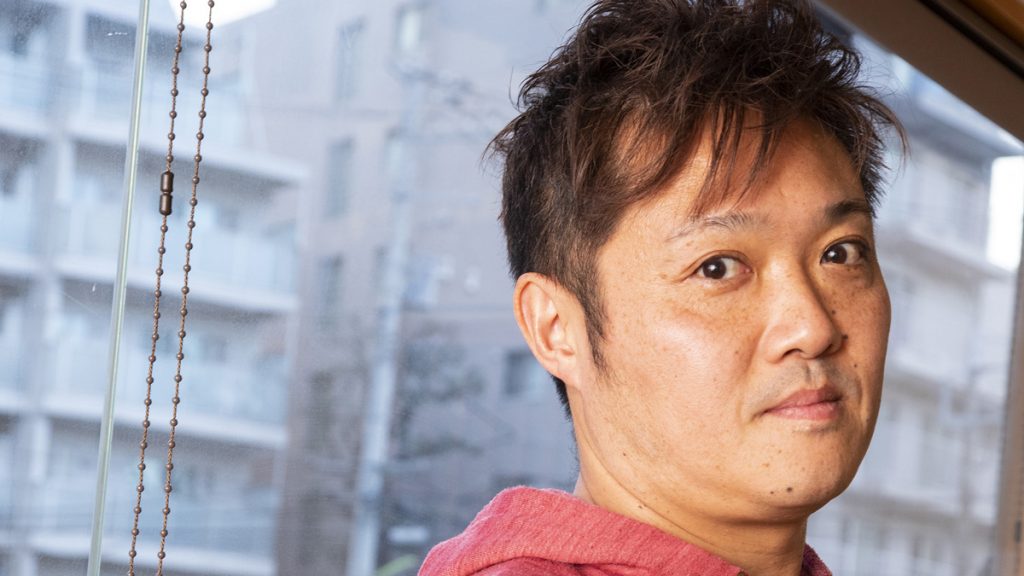

独自の学級経営&教科指導で子供たちのやる気を引き出す「ぬまっち」こと、沼田晶弘先生 。今回は、クラスに宿題をサボりがちな子がいる場合、どのような指導をするとよいのか、またどのような宿題の出し方が効果的なのか、アドバイスをいただきました。

目次

「自分のために宿題をする」という意識を身に付けさせる

今年度はたまたま一年生の担任なので、家庭学習の習慣をつけるためにも、割とこまめに宿題を出しているけれど、学年が上になったら、ボクは宿題を毎日子供たちに出して、チェックするようなことはしない。

例えば、「漢字を1日10個、何回ずつ書いてくること」といった細かい指示は出さずに、「漢字テストが来週水曜日にするから、合格できるように自分で練習しておくこと」などと、目的と期限を伝えておく。

「やるかやらないかは自己責任だけど、やらないと漢字は覚えられないよね。学力がつかずに困るのは自分だよ」といった声かけもしておく。

そして、漢字テストで不合格になったら、間違えた漢字を10回ずつ書いて一週間以内に提出。もし期限までに提出しなければ、休み時間や放課後を利用してその日中に学校でやらせるようにしている。つまり家庭学習をサボると、結果的に宿題が増えてしまったり、休み時間もなくなってしまうというシステムになっているんだ。

子供たちは漢字テストで合格しなければ、自分の時間が減ってしまうことを知っているので、合格しようと一生懸命漢字を練習してくる。さらに漢字テストで高得点を出すと、KTKメンバーに選ばれるという特典もついているから、やる気も出てくる。

このようなシステムで、「先生に叱られるのが嫌だから宿題をする」のではなく、「自分自身のために宿題をする」という意識を身に付けさせたいと思っているんだよね。

「1日1ページずつやる」ではなく、「7日で7ページやる」にする

前述した漢字練習のほかにも、ドリルのような宿題なら、「1日1ページやる」ではなく、「7日間で7ページやってくる」と期限までに時間を設けて指示を出すようにしている。

なぜ1日1ページずつにしないのかというと、まず「毎日●●を必ずやらなくてはならない」と義務化すると、その勉強に対するイヤイヤ感が増すからだ。

ボクは子供がイヤイヤ取り組むような勉強は、できるだけ少なくしたいと思っている。

また、 面倒な宿題でも、「やり方は自分で選べる」となれば、ちょっと前向きになれる気がするんだよね。 「7日間で7ページやる」という宿題なら、7日間の中でどうやるかは自分次第。1日1ページずつ進めてもいいし、初日に全部終わらせてしまってもいい。

もちろんなかには最終日に慌てて全部やるという子もいるだろうけれど、追い込まれてしんどい思いをしても、それは自分が選んだことなので、本人もしかたがないと納得するはず。そして「もう少し前に手をつけておくべきだった」と後悔したら、次からは少し工夫しようとするだろう。

こうやって、自分の特性を考えながら「自分で計画を立てて実行する」ということをくり返し、習慣にしていくことも大事なことだよね。

それに宿題の提出が1週間に1度だけなら、担任がチェックするのも週に1回で済むので効率的。指導したり、叱らなくてはいけない場面も少なくなるので、学級経営的にもよいと思っている。