基本的に席を移動したり、立ち歩いたりすることが自由な授業 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す! 「高校につながる英・数・国」の授業づくり #10】

東京都は全国学力・学習状況調査で、非常に良好な結果を示していますが、どのような実践がなされている結果なのでしょうか。今回からは、都の中学校数学教育研究会で役員も務め、指導教諭でもある、江戸川区立葛西中学校の秋葉養(まもる)教諭に、授業づくりの考え方やそれを象徴する授業について聞いていきます。

目次

子供たちに自由に不等式を使った式をつくらせる授業

秋葉教諭に、まず自身の授業づくりの考え方を象徴する授業(や単元)を紹介してほしいと話すと、1年生の「文字と式」の単元の中で、不等式の学習を終えた後に学習したことを基に、子供たちが自由に不等式を使った式をつくっていく授業を紹介してくれました。

「現在、不等式の学習では数量の関係や法則などを、文字を用いた式で表すことができればよく、計算をすることまでは中学校では学習しません。そこで、不等式について学習した後、実際に自分たちの生活の中で起こるような場面設定を行い、子供たちに自由に不等式を使った式をつくらせる授業を行いました(資料1参照)。

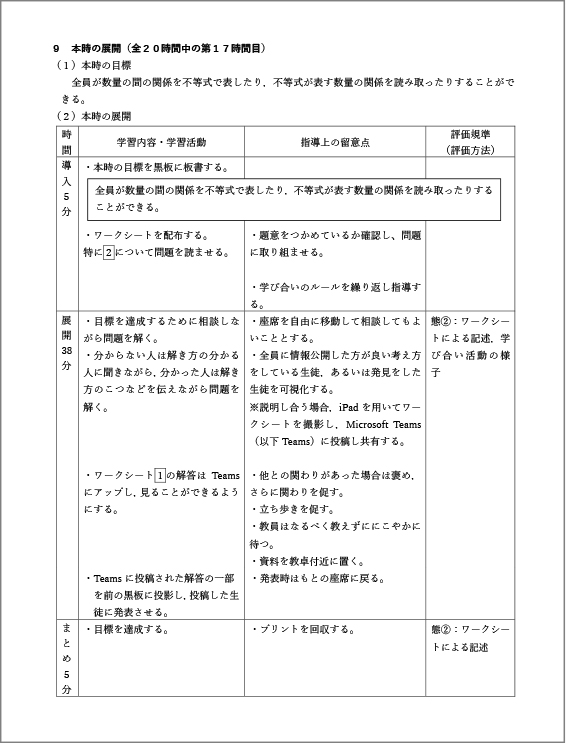

【資料1】不等式の授業の指導案

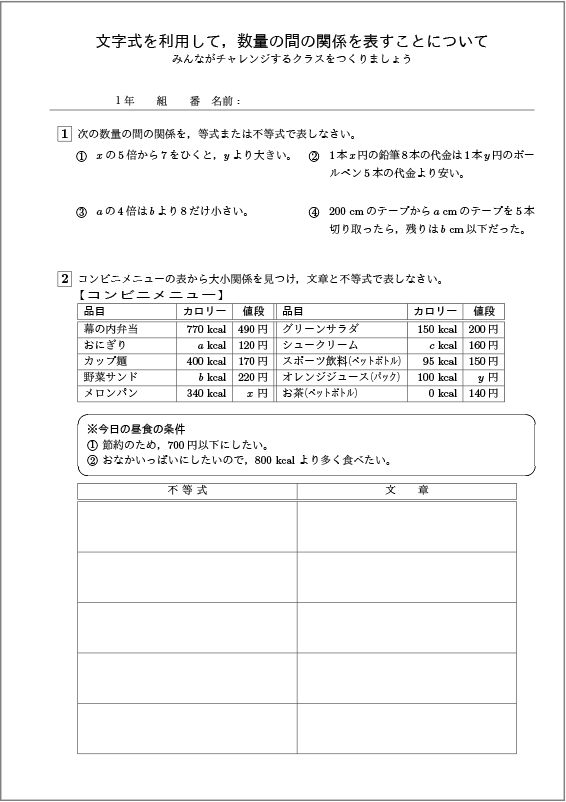

この授業では、まず目標の『全員が数量の間の関係を不等式で表したり、不等式が表す数量の関係を読み取ったりすることができる』を確認した後、ワークシートを配付します。そこから、問題の内容を確認するのですが、問題1は確認問題ですから、特に学習の中心となる問題2について、内容を確認していきました。

私の授業では、本時の目標と問題を理解して問題解決に入ると、基本的に席を移動したり、立ち歩いて友達と対話したりすることは自由になっています。ですから、子供たちは自由に立ち歩いたり、席を変わって対話したい友達の隣に座ったりして、話をしたり、意見交換をしたりしながら、学習を進めていきました(資料2参照)。

このような学習を通して、それぞれが多様な素材の中から、自由に食品や飲料を選んで、どのように不等式をつくったか、発表して授業を終えます。

【資料2】不等式の学習のワークシート

コミュニケーションを通して、自分自身の視点や考えを広げることは大切

この問題では最初にお話をした通り、実際に生活する中で、『何円以下で、おなかいっぱいにしたい』などと考えることもある場面を設定しています。しかし、実際に不等式をつくってみると、子供たちの中にはカロリーはカロリー、値段は値段で分けて不等式をつくることができていない子もいるのです。そのような子供が『自分はこんなのを考えたのだけど、○○さんはどう?』と友達に話しかけると、『ここは値段とカロリーがごっちゃになっているんじゃない?』と投げかけられて、『ああ、そうか』と気付いて、修正を図ったり、修正のポイントを友達に聞いたりすることもあります。そのように対話を通して、間違いに気付いて修正をしたり、より理解を深めたりするようにしているのです」

そのように、問題解決の過程を子供たちに任せることで、対話を通して数学の内容理解を深めるだけでなく、コミュニケーションを図ることそのものも大事にしていると秋葉教諭は話します。

「授業の中では例えば、おにぎりとカップ麺というように炭水化物に偏るとか、野菜類だけに偏るといった選択をする子供もいるでしょう。それは必ずしも実際の食生活と同じではないかもしれませんが、そこで実際に『本当にそんな食事の仕方してるの?』という会話がなされることもあります。条件に合致してさえすれば、多様な式がつくれるので、それを通して自然と子供同士の多様なコミュニケーションが生まれるわけです。

そのように、他者と自然にコミュニケーションを図る力を育むことや、コミュニケーションを通して考えていくことも大事にしたいと考えています。やはり、人が生きていく上では、他者とコミュニケーションを取ることは必要ですから、そういうコミュニケーションを通して、自分とは異なる多様な視点や考え方を得て、自分自身の視点や考えを広げることはとても楽しいし、大切なことです」