「授業の内容をおもしろく、分かりやすく伝える」がICT活用の入り口 【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第30回】

前回、鹿児島市立学校ICT推進センターの木田博所長が、社会科の教育を専門にしていく過程を紹介しましたが、今回はその社会科の授業改善を入り口にして、次第に ICT活用に取り組んでいく過程を紹介していきます。

目次

池谷裕二先生の本がおもしろく、分かりやすかった

社会科の授業改善について考えた後、私は30代の半ばで改めて問題解決学習について学び直しました。当時は、教職大学院制度がまだなかったため、2年間かけて修士課程を卒業したのですが、そのときの研究テーマは、戦後の社会科教育史の中での社会科における問題解決学習についてです。大学時代に教育学科で、デューイやキルパトリックなどを学んだことをお話ししましたが、それをベースにしながら、特に社会科における問題解決学習について深めていったのです。それによって、子供たちが問題解決をするということはどういうことなのか、それをするためには子供たちはどんなスキルを身に付けなければならないのか、ということを考えて、授業づくりをするようになっていきました。

その後、鹿児島市内の研究校で研究主任を任されたときには、神経科学的、脳科学的見地から子供が学ぶことを考えることが必要ではないかと思うようになりました。大学院に行っただけで、もちろんすべての教育学的な学びを得られるわけではありません。しかし、私自身の中ではある程度、教育学的に考えて子供たちにどのように教えたらよいか、納得できるところがあったのです。さらに、教育学的にこのように教えるという考え方のバックボーンとなる、神経科学的や脳科学的な考え方も知りたいと思うようになり、子供たちが学習したことを、どのようなメカニズムで記憶していくのかが分からないと、有効な教え方はできないのではないかと考えました。

そんなときに、池谷裕二先生(東京大学教授)が20年近く前に、糸井重里さんと脳について対談された本を読んで、おもしろいなと思いました。そこから、池谷先生の専門的な本も多数読みました。もちろん他の専門家の本も読みましたが、私にとっては池谷裕二先生の本がおもしろく、分かりやすかったですね。それまでは、あまり科学的なアプローチはしなかったと思います。そこで、科学的に検証できるような研究テーマでの研究ができないかと思って、そのような本を読んでいきました。

ICT活用で、多様な認知特性をもった子供も学びやすくなる

そのように授業づくりを教育学的、脳科学的に考えていったわけですが、現実にはなかなか子供の学びが深まっていかないという場面もあります。私がICT活用に取り組み始めるきっかけとなったのは、そんな場面でした。

例えば、子供たちが農地整理について学習するとき、同じ場所の整理前の写真と整理後の写真を並べて、「どこが変わったかな?」と聞いたとしても、なかなか気付かない子が少なくないのです。そこで、ドイツの心理学者カール・ビューラーが提唱したアハ体験(後にクイズ番組でも多用された)ではありませんが、パソコンに2枚の写真を取り込み、農地整理前の写真から次第に整理後の写真へと変わっていくような示し方を考えたのです。それをやってみると、子供たちはいろんなことに気付くようになりました。「あ、田畑が長方形になった」「面積が大きくなった」とか「川の流れが直線になっている」と、それまでは気付けなかったことに気付くようになったのです。

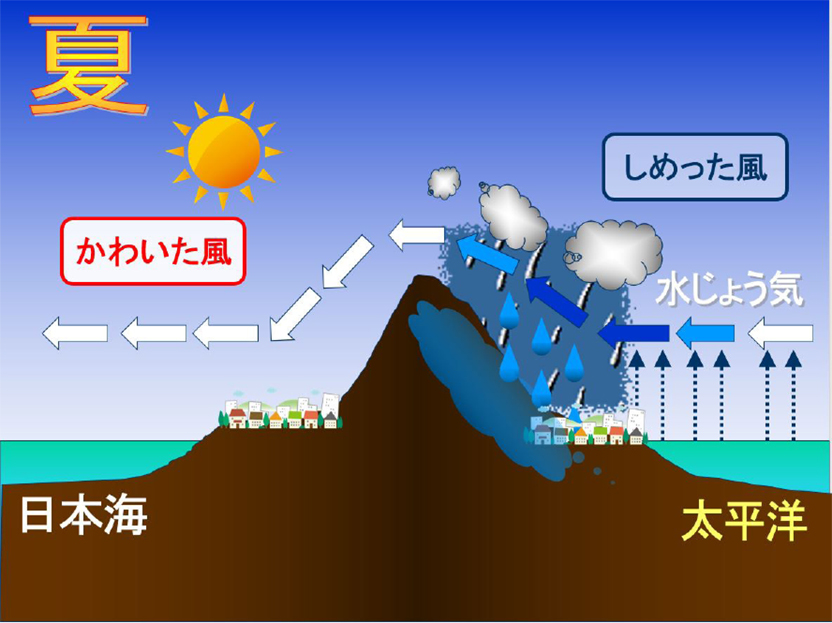

加えて分かりにくいことも分かりやすくなり、記憶もしやすくなりました。例えば理科で、なぜ夏に太平洋側に雨が多く、冬は日本海側に雪が多いのかを簡単な図とともに言葉で説明されても、子供は具体的にイメージできないため、なかなか意味が分かりません。そのため知識として、「夏は太平洋側に雨が…」と覚えるわけですが、エピソード記憶化されておらず、独立した知識であるため短期間で忘れてしまうのです。そこで、エピソード記憶化していけば覚えられるのではないかと考え、湿り気をもった風のストーリーとして簡単なアニメーションにしたわけです(資料1参照)。そうすると、子供たちは理解ができるし、なかなか忘れません。

あるいは社会科で、用水路を整理することで水はけが良くなったということも、言葉だけではなかなか分かりません。しかし簡単な画像を動かして変化を見せると、「ああ、なるほどね」と分かりやすいわけです(資料2参照)。それに画像の動きを使うことで、多様な認知特性をもった子供たちも学びやすくなります。これが、ICTを活用するようになった一つの理由です。

もう一つの理由は前回、社会科には一つだけの答えがないとお話ししましたが、ではどうすれば、多面的・多角的な考え方に気付かせられるかというときに、ICTが有効だと考えたからです。ある事実について学ぶときに、もちろん教科書は大事ですが、その記述だけではなかなか多面的・多角的に考えていくことはむずかしいと思います。ですから過去も、いろんな人に聞くとか、図書館の資料を調べるといったことをやってきていました。しかし、インターネットを活用すれば、玉石混交のありとあらゆる知識に触れることが可能です。その間違いも混じった情報の中から、自分で「この辺りが確からしいところかな」と思いながら情報を整理し、考えをまとめていくプロセスがとても大事だと考えるようになりました。

例えば歴史で、織田信長が本能寺で討たれることになった理由にも多様な説があります。それが歴史としては興味深いのですが、それを判断するためには多様な知識・情報が必要です。その情報に子供たちがより多く触れられるところに意味があると思います。私が、最初にICT活用に取り組むようになった理由はこんなところで、授業の内容をいかにおもしろく、分かりやすく伝えられるかというところが入り口だったのです。